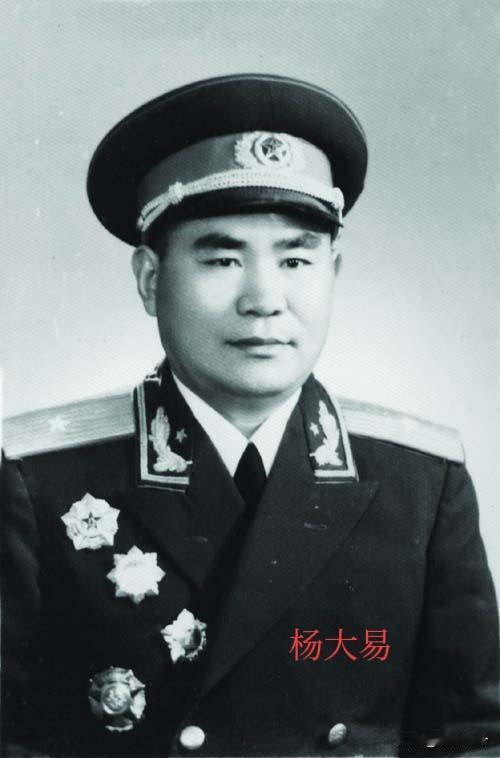

志愿军中万岁军三大师长,为何只有杨大易能在1955年被评为少将? 第38军入朝时只有第112、113、114三个师,总共4.45万人。第112师长杨大易,入朝时31岁,第113师师长江潮,入朝时33岁,第114师师长翟仲禹,入朝时刚满31岁。 很多人刚瞅这情况会犯嘀咕,仨师长年纪差不了两岁,带的都是万岁军的主力师,没一个是软茬,咋就偏偏杨大易1955年评上了少将?其实懂行的都知道,1955年授衔从不是“入朝打了硬仗就管用”,得把革命资历、全程战功和授衔前的岗位状态绑在一块儿算,这三人的差距,刚好就藏在这些没明说的标准里。 先唠杨大易,这人的“根儿”比另外两位深多了!他是江西兴国的,13岁就揣着俩红薯参加了红军,比江潮、翟仲禹早了足足五六年。长征那会儿,他还是个没枪高的通讯员,背着文件包跟大部队爬雪山、过草地,饿了啃树皮、渴了喝雪水,愣是没跟丢队伍;抗战时又到冀鲁豫军区,从基层战士往上干,打游击战、拔日伪据点,每一步都靠实打实的战功;解放战争时期,38军前身是东北野战军1纵,他就在1纵里从团长升到师长,跟着部队从东北打到华北,再南下西南,辽沈、平津战役都没落下,硬仗经验比谁都足。 入朝后杨大易也没掉链子,112师虽说一开始在云山战役里有点小波折,但后来的飞虎山阻击战,他带着全师硬扛美军陆战1师和南朝鲜军第1师,敌人飞机炸、大炮轰,还扔燃烧弹,112师官兵就躲在弹坑里守,五天五夜没让敌人往前挪一米,这战功在全军都挂号。更关键的是,1955年授衔前,杨大易没离开过作战部队,还在军队里担任重要职务,完全符合当时授衔对“现役作战干部”的核心要求。 再看113师师长江潮,他的战功搁现在提起来还让人热血沸腾,三所里穿插时,113师官兵饿着肚子跑了145里,抢在美军前面堵住口子,松骨峰阻击战更是打得惨烈,可江潮的短板在资历上。他是河北定县人,1937年抗战全面爆发后才参加革命,比1932年就参军的杨大易晚了五年,而红军资历在1955年授衔时,是妥妥的“硬通货”。而且1952年之后,江潮从一线作战师师长岗位调走,转到了军队后勤和教学岗位,虽说也是为军队做事,但授衔时,一线作战经历的权重明显更高。 最后说114师师长翟仲禹,他跟杨大易同岁,入朝时刚满31岁,打仗也不含糊。第二次战役里,114师负责配合112、113师打迂回,堵截逃跑的美军,在价川地区拦住敌人退路,为38军歼敌立下大功。可翟仲禹没评上少将,主要是因为授衔前的岗位变动——1952年左右,他在朝鲜战场上积劳成疾,经常咳血,实在扛不住一线指挥的强度,就提前转业到了地方,担任地方政府领导职务,没再在军队兼职。1955年授衔有明确规定,转业到地方且不担任军队职务的干部,一般不参与军队军衔评定,这就直接错过了机会。 可能有人会问,江潮和翟仲禹的战功也够硬,咋就没评上?其实这不是否定他们的贡献,而是授衔得讲规矩、看综合条件。杨大易既有早年红军资历打底,又有全程作战的战功,授衔前还在现役岗位,三个关键条件全占了;江潮输在资历浅、后期岗位调整,翟仲禹则是因为转业错失机会,三人的差别从不是“能力不够”,而是当时评定标准下的客观结果。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。