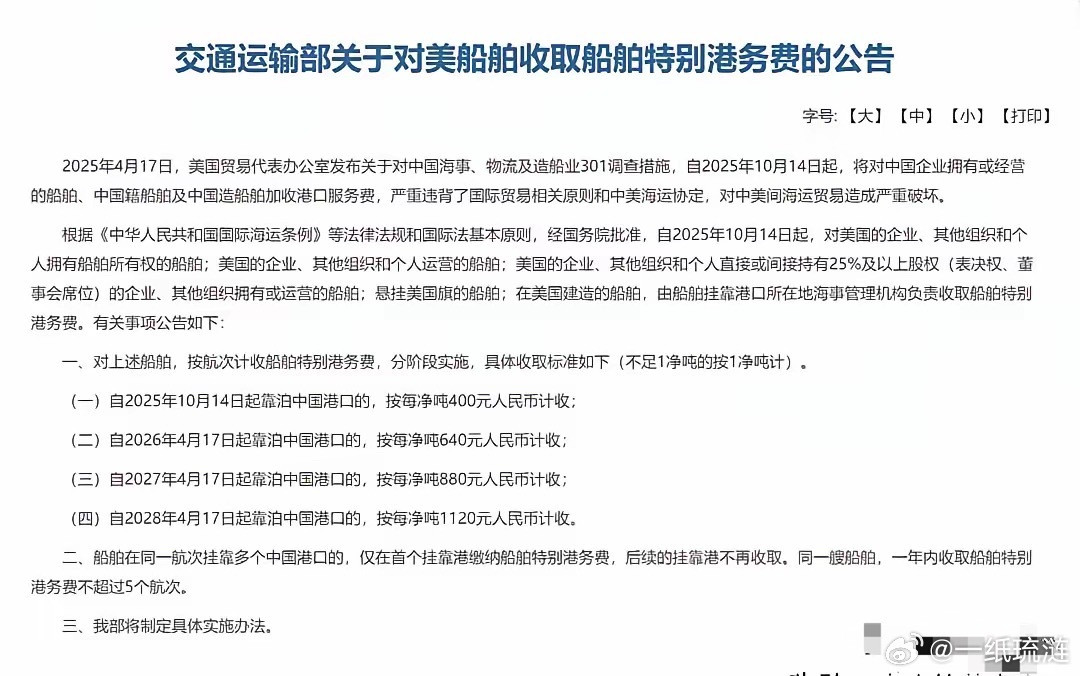

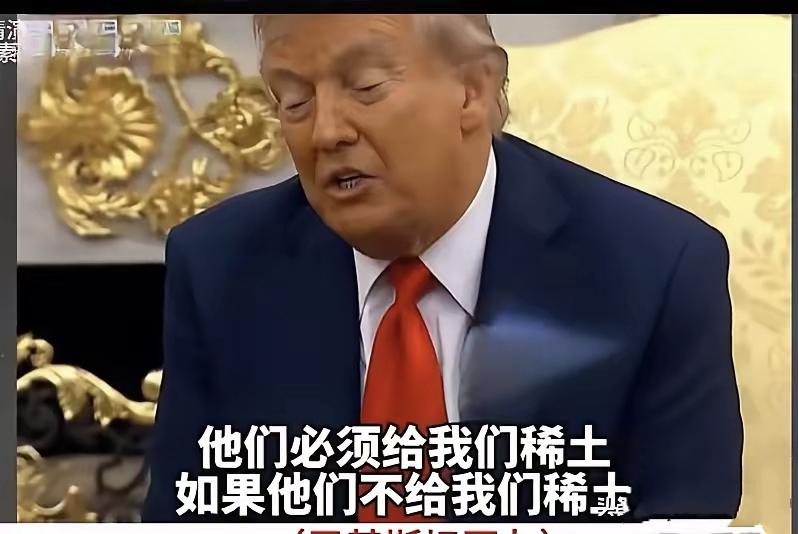

如果不想死,就不要发动战争!多家美国媒体呼吁中国:一旦中美战争不可避免,呼吁中国不要打击美国军人,不要攻击美国本土。 这类言论的源头可追溯至 2023 年,美国亿万富翁瑞・达利欧曾公开提出相关建议,称希望中美若开战均避免杀伤对方士兵、攻击对方本土,后续多家美媒跟进讨论这一话题。 达利欧的表述中虽附带 “美国也应如此” 的前提,但核心指向仍引发关注。 其背后是个人投资利益与对战争损失的双重考量 —— 他在华投资已超 40 年,深知高烈度冲突将导致双方财富大幅缩水。 随着时间推移,类似讨论在 2025 年愈发频繁,与中美战略博弈升温及冲突风险评估变化密切相关。 现代战争的破坏性早已颠覆传统认知,这成为此类言论发酵的现实背景。 兰德公司推演显示,中美若在台海爆发冲突,全球贸易将中断 12 至 18 个月,双方直接经济损失超 7 万亿美元。 美国虽拥有 5244 枚现役核弹头,中国核武库规模约为 410 枚。 但中国 360 个洲际导弹发射井的建设及 096 型核潜艇搭载的巨浪 - 3 导弹,已形成覆盖全美本土的威慑能力,五角大楼评估 “有限核战” 在亚太场景下完全不可行。 这种相互威慑的格局意味着,攻击本土将触发无法承受的连锁反应,没有任何一方能成为赢家。 中国的国防政策从根源上回应了这类担忧。 中国始终坚持 “不首先使用核武器” 原则,国防建设的核心是维护主权与领土完整,而非主动发起冲突。 解放军的区域拒止能力建设,如 1900 枚中程导弹部署、055 型驱逐舰与歼 - 20 战机列装,均服务于防御需求,应对外部势力介入台海、南海等敏感区域的潜在风险。 2024 年,解放军环台战巡达 48 次,但同时重启与美方的海上军事安全磋商机制,通过舰机相遇规则降低擦枪走火概率,用实际行动展现管控危机的诚意。 中美经济的深度绑定更构成冲突的 “天然刹车”。 2024 年中美贸易额达 6906 亿美元,中国供应美国 92% 的稀土与 45% 的光伏组件,美国则占据中国芯片进口市场的 35%。 彼得森研究所模拟显示,全面脱钩将导致全球 GDP 损失 1.6 万亿美元,美国科技企业利润缩水 30%。 这种产业链与金融系统的相互依存,让 “战争选项” 的成本远超任何潜在收益,也让美媒的呼吁更像是对现实利益的变相确认 —— 避免冲突才是符合双方根本利益的选择。 国际社会的态度进一步印证和平的重要性。 东盟国家拒绝在中美间选边站队,2024 年《区域全面经济伙伴关系协定》成员国对华贸易增长 23%,削弱了阵营对抗的基础。 美国前驻北约大使苏珊・桑顿在 2025 年 7 月坦言,美国的限制措施无法阻碍中国发展,竞争中美国正处于下风,这种认知变化让极端决策面临更多制约。 中美在气候、防疫等领域仍有合作,碳捕获技术转让、非洲埃博拉疫情联防等项目,保留了危机中的沟通渠道。 美媒的言论之所以引发热议,本质是对 “战争无赢家” 的集体共识。 中国从未将战争作为解决问题的选项,国防力量的提升是和平发展的保障而非冲突的诱因。所谓 “不打击军人、不攻击本土” 的呼吁,若放在避免战争的框架下才有意义。 中国用防御性政策、危机管控机制与合作姿态证明,维护和平需要实力支撑,更需要理性沟通,这正是大国对世界应有的责任与担当。