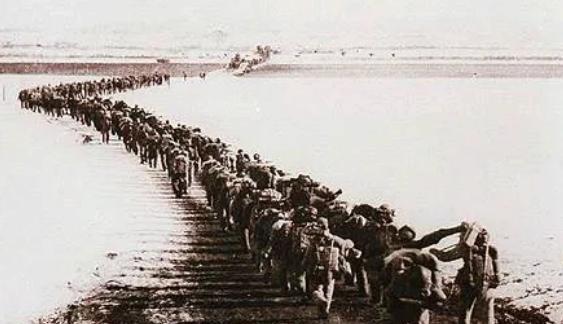

[微风]中日甲午战争打响,李鸿章卖给日本30000吨煤炭和3000石大米,说句难听的话,当时日本海军,很可能就是烧着这批煤炭,吃着这批大米来打的中国。 (信源:取自网络) 李鸿章为啥要卖战略物资给日本?这些煤炭和大米,对日军到底有多重要? 30000 吨煤炭在今天看着不算多,但在 19 世纪末,却是海军舰队的 “生命线”。当时日本海军主力舰 “吉野号”,每小时要消耗 30 吨煤炭,一次长途航行下来,得烧掉上千吨。 而日本本土煤炭质量差、产量低,大部分依赖进口,中国的开平煤矿产的优质无烟煤,燃烧效率高、烟少,是日本海军的 “首选燃料”。 3000 石大米更不用说,当时 1 石米约等于现在 150 斤,3000 石就是 45 万斤,足够日军一个师团吃上好几个月,正好解决了他们的粮草短缺问题。 那李鸿章为啥要卖? 一方面,当时轮船招商局是官督商办企业,要靠卖煤炭、运输赚利润,日本是他们的大客户之一,加上战争爆发前,双方还没完全撕破脸,从 “商业角度” 看,这笔买卖能赚钱。 另一方面,当时清朝不少官员对日本的野心估计不足,觉得 “卖些物资换钱,没什么大不了”,甚至有人觉得 “给日本点好处,能缓和关系”,根本没意识到这是在 “资敌”。 可他们忘了,战争拼的就是后勤。 这里得科普个历史常识:甲午战争中,日本的后勤短板有多明显? 日本是岛国,资源匮乏,战争前就面临煤炭、粮食短缺的问题。 如果清朝能提前切断对日本的战略物资供应,日本海军的航行范围会大大受限,陆军也可能因缺粮陷入困境。 可偏偏在最关键的时候,咱们自己把 “弹药” 送到了敌人手里,等于帮日本补了后勤的短板。 更让人唏嘘的是,这批煤炭和大米,还是用清朝自己的船运过去的。 轮船招商局的货轮,载着中国产的煤炭、大米,从天津港出发,直接送到日本的长崎港,全程畅通无阻。 而当时清朝的北洋水师,却因为煤炭供应不足,军舰只能停在港口,连出海训练都受影响。 一边是日军拿着咱们的物资备战,一边是咱们自己的军队缺这少那,对比之下,实在让人痛心。 后来有人为李鸿章辩解,说 “当时卖的时候还没宣战,不算资敌”,可稍微懂点历史的都知道,甲午战争的导火索 “丰岛海战” 在 1894 年 7 月就爆发了,而轮船招商局卖给日本煤炭,不少是在海战之后。 这时候再卖战略物资,就不是 “商业行为”,而是实实在在的 “帮敌人打自己”。 这件事也成了甲午战争中一个深刻的教训:战时战略物资管控,比武器装备更重要。不管是煤炭、粮食,还是钢铁、弹药,都是决定战争胜负的关键。如果不能守住 “后勤防线”,就算有再先进的武器,也很难打赢战争。 可惜当时的清朝政府,既没有战略眼光,也没有危机意识,最终付出了惨痛的代价 —— 甲午战败后,清朝被迫签订《马关条约》,赔偿日本 2 亿两白银,还割让了台湾、澎湖列岛等领土,国家主权进一步丧失。 现在再回头看这段历史,不是为了指责谁,而是为了记住这个教训:国家的安全,从来不是靠 “妥协”“让利” 能换来的,必须守住底线,做好准备。 尤其是在关键资源、核心技术上,绝不能给对手可乘之机。 网友们看到这段历史,也纷纷留言:“太憋屈了!自己的物资被敌人用来打自己,这教训太深刻了”“落后就要挨打,不光是武器落后,思想落后更可怕”“现在更要重视战略物资安全,不能再犯当年的错”。 确实,历史是最好的教科书,记住甲午战争的痛,才能让我们更清醒地面对未来的挑战。 最后想问问大家,你还知道甲午战争中哪些让人痛心的历史细节?从这段历史里,你觉得我们能学到什么?评论区聊聊你的想法,也愿我们永远铭记历史,不让悲剧重演。