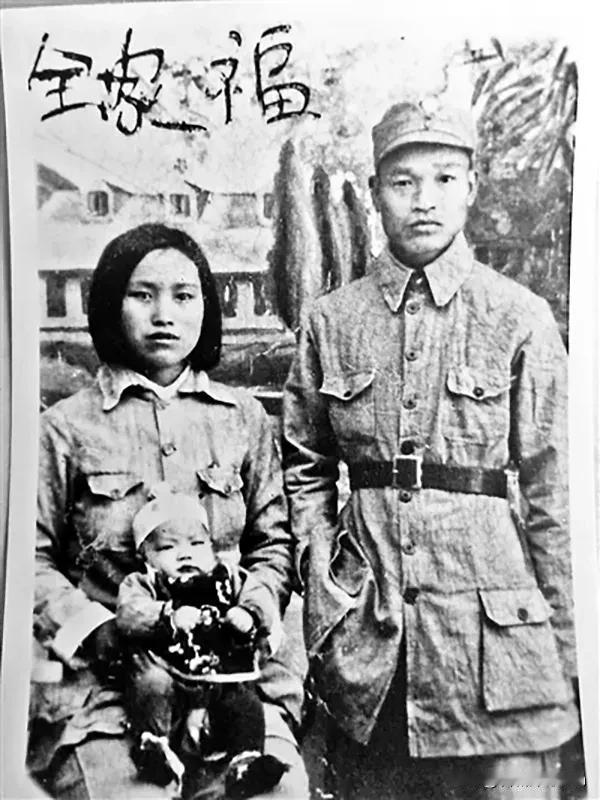

1948年,叶群在镜头前演一位军医,没人想到,她的胶片会穿越七十年,变成年轻人手机里的弹幕。 2025年,她的影像被AI复活,和孙子拍的剧里年轻人同框对戏。 不是特效,是她1951年没剪完的120分钟真实镜头,用俄语哄着朝鲜战场的小伤员,温柔得不像宣传画。 没人告诉她,这些画面几十年后会被千万人刷“妈妈好美”。 她的儿子叶大鹰,拍了半辈子红色电影,现在却在新片里让母亲的黑白影像,和一个2031年的少年对话。 剧本顾问是《觉醒年代》的编剧,他说这不是革命片,是“给Z世代的赛博情书”。 孙子叶京更绝,把2006年那部《与青春有关的日子》切成5分钟一集,扔进抖音。 上线三天,三亿播放。 观众不是在看剧,是在用AI把自己爸妈的老照片,合成进1988年的舞会背景里——那一刻,你爸穿的确良衬衫跳舞,你奶奶在画外音哼着《红梅赞》。 没人问过,为什么一个家族的私密记忆,会突然成为国家档案馆的珍藏。 北京电影学院和字节跳动联手建了个实验室,专门存叶家三代人的分镜本、监视器录像、手写日记。 不是为了展览,是为了让未来的孩子,能点开手机,搜一句“1975年北京大院的夏天”,就能看见叶京当年怎么偷拍邻居家晾的被子。 2026年,莫斯科和柏林的影院,会放俄语版的《赵一曼》。 那是叶群演的,1950年配的音。 没人记得当年苏联专家怎么夸她“有东方的克制”。 可现在,年轻人在B站弹幕里刷:“她不是英雄,她是会哭的妈妈。 ” 从黑白胶片到AI弹幕,叶家三代没想当文化符号。 他们只是拍了自己相信的生活。 而今天,我们终于看懂了——那些被遗忘的镜头,不是历史的尘埃,是无数普通人的青春,被悄悄存了下来。 原来,我们怀念的从来不是革命。 是我们自己,也曾那样鲜活地活过。