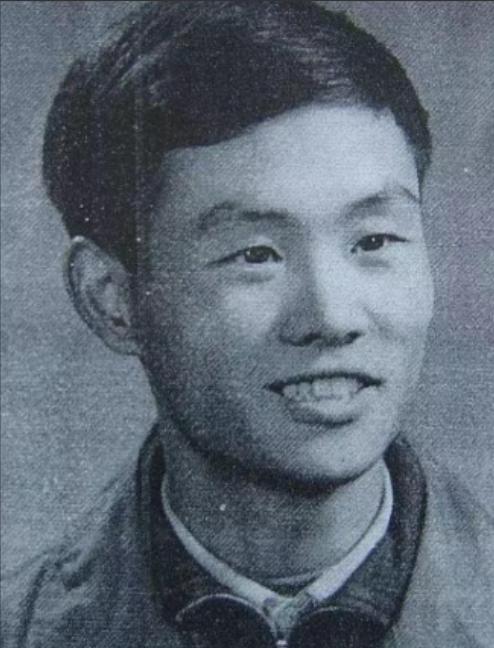

[中国赞]1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? (信源:南京晨报——《知青之歌》作者任毅曾被判死刑) 刑场的枪声在耳边炸裂时,23岁的任毅攥紧了冰冷的手铐。这是他这个月第三次被押来观摩公审,每一次枪响都像在叩问他的生死——仅仅因为一首自己写的歌,他早已被架在了断头台上,只待最后一声判决。 时间倒回1968年末,南京五中毕业生任毅背着行李踏上插队的卡车,和无数知青一样,怀揣着“接受贫下中农再教育”的理想奔赴江浦县永宁公社。 可现实很快给了他沉重一击:地少人多的生产队本就贫困,知青的到来意味着要分走本就紧张的口粮,农民的热情渐渐冷却,私下里甚至称他们是“抢粮队”。 白天在田里挣 9.7 分工分的辛苦尚能忍受,夜晚对家乡的思念、被排斥的孤独却日夜啃噬着知青们的心。一次聚会上,有人感叹“工人有工人的歌,农民有农民的歌,咱们知青却没有自己的歌”,众人纷纷将目光投向了有文艺功底的任毅。 在煤油灯昏黄的光晕里,任毅把对南京的眷恋、对未来的迷茫写进歌词,《南京知青之歌》就此诞生。 “蓝蓝的天上,白云在飞翔,美丽的扬子江畔是可爱的南京古城,我的家乡……” 这首 200 余字的歌,用朴实的旋律唱出了知青的心声,很快从江浦县传到南京,又传遍全国的知青点。 任毅怕惹麻烦,只敢署上 “南京五中知青集体歌曲”,可他没料到,这首歌会在一年后将他推向深渊。 1969 年夏天,任毅从同学口中得知一个惊悚的消息:他的歌竟被莫斯科广播电台收录,改名为《中国知青之歌》反复播放。 彼时中苏关系剑拔弩张,“苏修”认可的东西立刻被打上 “反动” 标签。南京街头很快贴满批判大字报,称这首歌“替帝修反发声”,任毅连夜烧毁所有手稿和书信,却仍逃不过命运的追捕。 1970年初,专案组将任毅押进南京娃娃桥监狱,代号“3427”成了他的新名字。五个月的深夜审讯里,最让他煎熬的是“深浅”与“深陷”的一字之争——他原作中“生活的脚印深浅在偏僻的异乡”,在传唱中被改成“深陷”,审讯人员逼他承认是故意用“深陷”抹黑知青下乡,任毅始终不肯松口。 当“死刑”判决传到耳中时,任毅反而平静了。此后的日子里,他一次次被拉去刑场“陪斩”,听着身边人的枪响,等着自己的结局。可8月3日的公审大会上,审判员却突然念出“有期徒刑10年”,任毅愣了半晌,才小声问:“这个任毅是不是我?” 他不知道,自己的命运早已被一位素未谋面的将军改写。时任江苏省革委会负责人的许世友,在审阅卷宗时看到 “知青因一首歌判死刑” 的记录,当场拍案而起:“岂有此理!” 这位刚正不阿的将军不顾压力,在卷宗上批示:“此人年轻,历史简单清白,没有死罪!” 正是这短短一句话,将任毅从鬼门关拉了回来。 在溧阳劳改农场的岁月里,任毅靠着对自由的渴望撑了下来。1979 年,随着时代变迁,南京人民法院宣布他无罪释放,此时距离他刑满只剩一年零 45 天。 走出监狱的那一刻,任毅才知道母亲为他四处奔走早已白发苍苍,相恋的女友已成他人妻,患直肠癌的妹妹没能等到他出狱 ——9 年牢狱,早已物是人非。 后来,任毅被安排进南京一家丝绒厂工作,组建了自己的家庭。当他得知是许世友救了自己时,多次想当面致谢,却始终没有机会。1985年许世友逝世的消息传来,任毅失声痛哭,去将军墓前祭拜成了他最大的心愿。 1997年10月,任毅终于站在河南新县许世友的墓前,积压多年的感激化作泪水,他在墓前长跪不起,诉说着迟到 27 年的感谢。 如今再听《南京知青之歌》,早已没了当年的政治阴霾,只剩一代人的青春回响。任毅常说:“功过是非,自有历史评说。”可那段因一首歌险些丧命的经历,那个在黑暗中为他发声的将军,始终提醒着人们:艺术不该被政治裹挟,正义永远值得坚守。 而许世友将军的那句 “岂有此理”,也成了特殊年代里最动人的正义之声,永远留在了历史的记忆中。