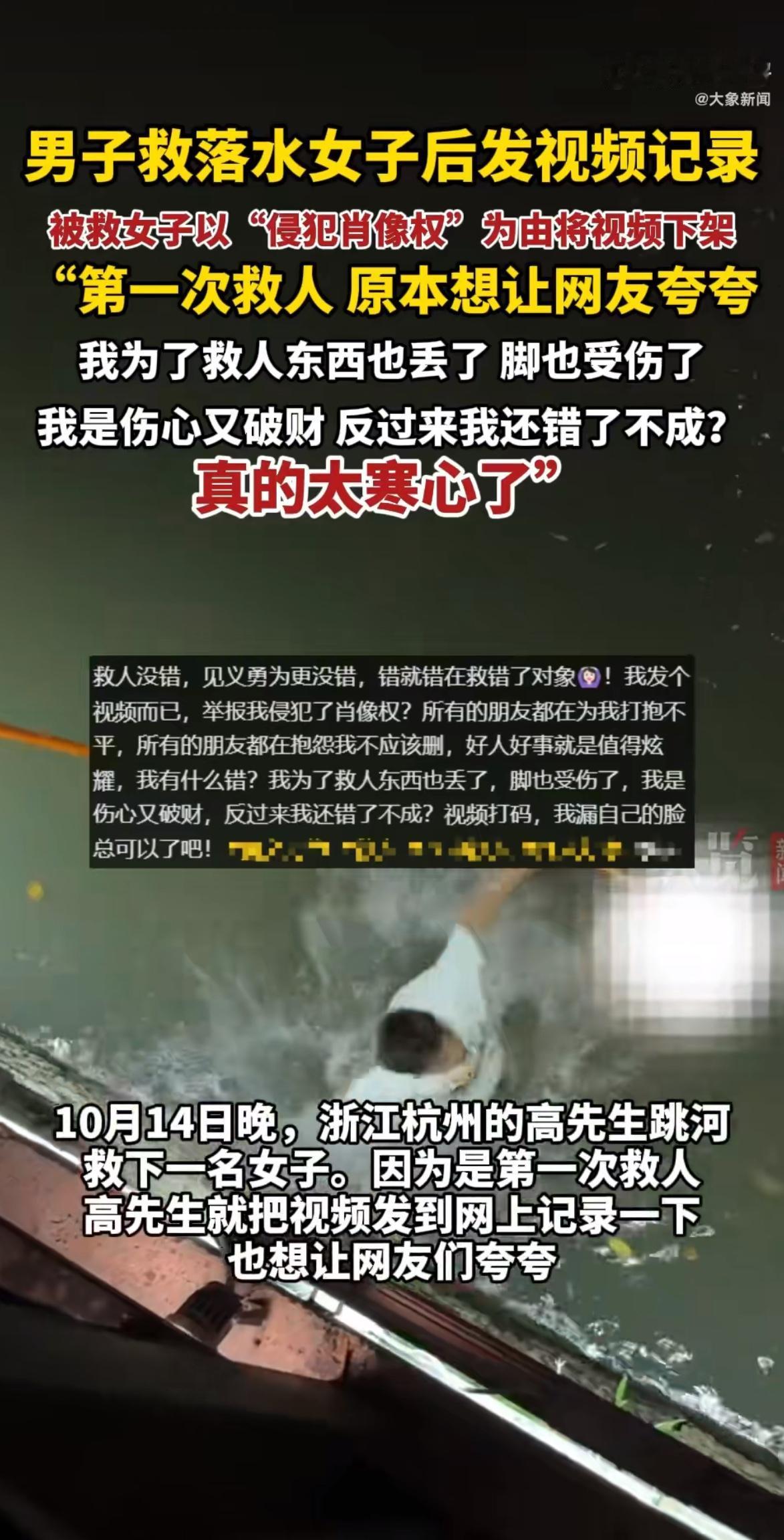

杭州运河边,一位女子落水后被陌生男子高先生救起。这本该是温暖人心的善举,却因一段未经处理的救人视频,在社交平台掀起轩然大波——被救女子以“侵犯肖像权”为由举报视频,导致内容被平台下架。救人者高先生既委屈又困惑:“我头回救人,就想让网友夸两句,咋就成侵权了?” 善意与权利的碰撞:救人者的“记录欲”为何触礁? 高先生救人时脚底被划伤,独自去医院处理伤口后,将路人拍摄的救人视频发到社交账号。他的动机单纯得像张白纸:“第一次救人,想留个纪念,也盼着网友夸夸。”可这份朴实的分享欲,撞上了被救女子的隐私底线。视频里,她落水时的狼狈、被拖上岸的窘态清晰可见,这些画面像根刺,扎进了她最脆弱的时刻。 “谁愿意把自己最惨的样子传上网?”网友的这句评论,戳中了矛盾的核心。被救女子或许正经历着惊魂未定的后怕,视频的传播无疑让她被迫暴露在公众视线中,甚至可能面临熟人指指点点、网络恶意评论的二次伤害。而高先生的“求表扬”,在她眼里成了对隐私的冒犯——善意再纯粹,若忽略了对方的感受,也可能变成伤人的利刃。 法律与道德的平衡:肖像权不是“道德绑架”的挡箭牌 从法律层面看,被救女子的举报完全站得住脚。《民法典》明确规定,未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开其肖像。高先生的视频虽无营利目的,但“公开”这一行为已涉嫌侵权。司法实践中,类似案例屡见不鲜:2025年7月,安徽一司机救下被家暴女子后发布行车记录仪视频,同样因未打码被对方起诉;甘肃女子救老人反被诬陷,监控证清白后,老人家属又以“泄露隐私”报警——这些事件都在提醒:善意不能成为逾越法律边界的理由。 但道德层面,网友的愤怒也情有可原。高先生救人时脚底受伤、独自就医的细节,让他成了“做好事反被捅刀”的典型。有人骂被救女子“忘恩负义”,有人感慨“以后谁还敢救人”。可若换个角度想:若被救的是你的家人,你希望他们落水时的画面被全网传播吗?答案或许会变得复杂。 善意该如何安放?边界感是关键 这起事件没有绝对的“对”与“错”,却暴露了一个普遍问题:在社交媒体时代,如何让善意与权利和平共处?救人者的“记录欲”可以理解,但发布前至少该问一句:“你愿意我把这段视频发出去吗?”被救者的“隐私权”必须尊重,但表达诉求时也可以更温和——比如先感谢,再协商打码或删除。 平台方同样需要反思:当用户举报侵权时,是否该建立更人性化的沟通机制?比如先下架视频,再协助双方协商,而非简单“一删了之”。毕竟,善意不该因流程冰冷而寒心,权利也不该因技术漏洞而受损。 最后想问问大家:如果你是高先生,会选择发视频吗?如果你是被救女子,会要求删除吗?在“记录善意”和“保护隐私”之间,你觉得该怎么找到平衡点?评论区聊聊你的看法吧——毕竟,每一次讨论,都是让社会更温暖的契机。 (案例来源:百姓关注)