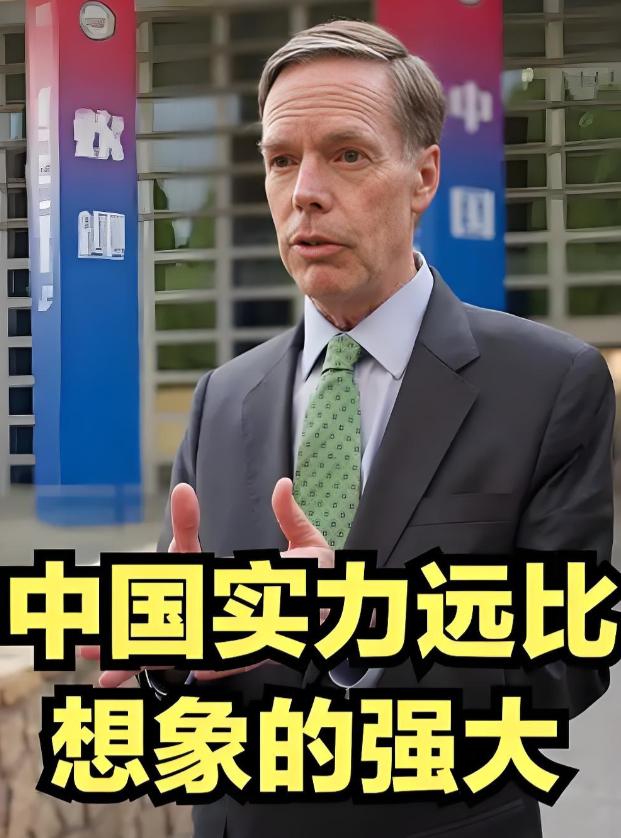

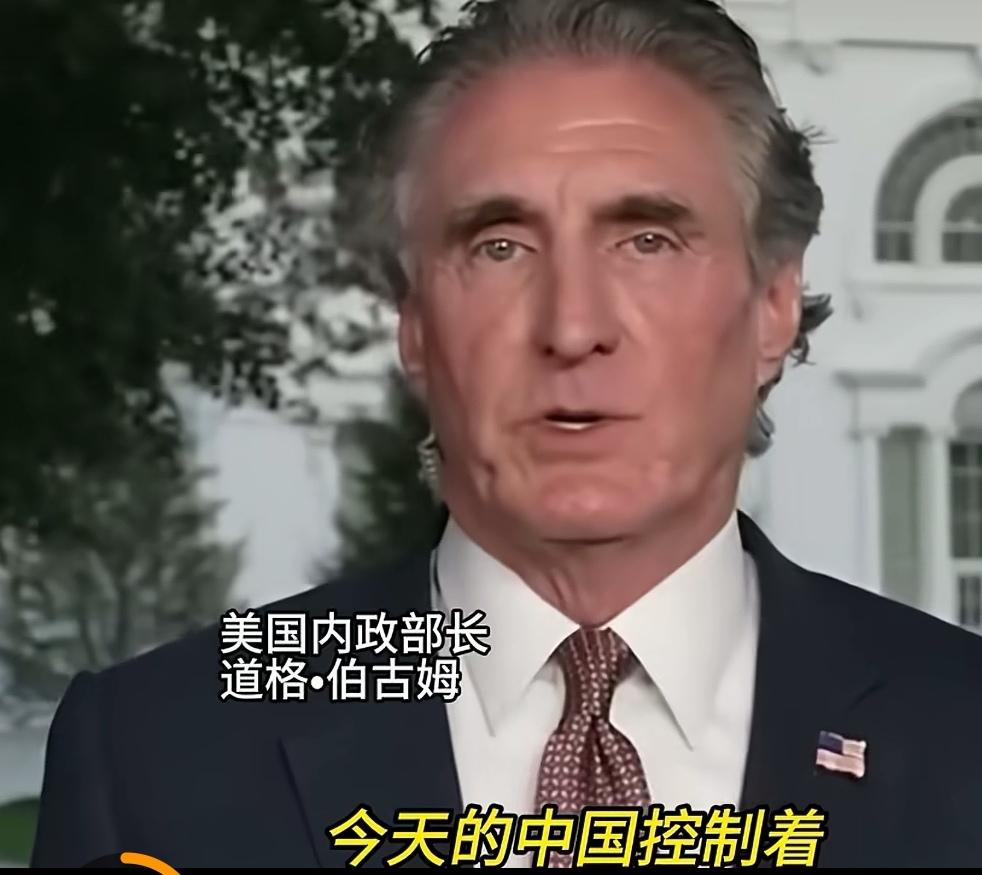

[微风]近日,美国前驻华大使伯恩斯再次公开表达对中国的深刻感悟,坦言:美国国这些年来,对中国的实力判断出现了严重的失误。这位在中国实地工作过的大使坦言,中国的长远战略布局和那种拧成一股绳的综合能力,让他不得不刮目相看。 从遍地开花的基础设施建设,到悄然崛起的科技力量,再到庞大的人才储备和现代化的军事,伯恩斯认为,中国正用一种非凡的韧性和独有的智慧,稳稳地走在世界的前列。 伯恩斯这话说得挺实在,毕竟他不是坐在华盛顿办公室里看报告,而是亲身踩过中国的土地,眼里看到的,不是被媒体滤镜加工过的信息,而是实实在在发生的变化。 咱们这些年的发展,真就像一栋老房子在悄悄翻新,外表看着还是那个样子,但推开门进去,处处都是惊喜,他能产生这种感悟,其实一点也不奇怪。 那么,美国究竟“看走眼”在哪儿了呢?这恐怕不是一两句话能说清的。过去很长一段时间里,美国习惯于用自己的尺子去丈量世界,要么是拿自己当标准,要么就是拿已经解体的苏联当参照。 他们总以为,一个国家要发展,就得走他们走过的路,得有他们那样的制度和文化。可中国偏偏走出了一条谁也没见过的路。这条路,西方的教科书里没有,他们的理论模型也解释不了。 他们可能看到了中国经济的增长,但没有真正理解这种增长背后的驱动力是什么。他们低估了中国那种“集中力量办大事”的体制优势,也低估了中华民族骨子里那种为了长远目标可以忍耐、可以奋斗的集体精神。这种精神上的误判,比任何经济数据上的误判都要来得更深,也更难纠正。 伯恩斯提到的基建,可能就是最直观的例子。你想想,十几年前,中国的高铁网络还只是纸上蓝图,现在呢?已经是纵横交错、覆盖全国的大动脉了。 这种“中国速度”不仅仅是修了几条铁路那么简单,它改变了人们的生活方式,重塑了经济的地理格局,让资源和人员的流动效率呈几何级数提升。 反观美国,自己的基础设施老化问题吵了这么多年,修一条高铁线都能在各种利益博弈中陷入停滞。这种执行力的巨大反差,让伯恩斯这样的亲历者感到震撼,也就不难理解了。他看到的,不仅仅是钢筋水泥的奇迹,更是一个国家将战略规划转化为现实的无与伦比的能力。 但看得见摸得着的路和桥,只是中国能力的一部分。真正让伯恩斯感到震撼的,可能是那些看不见摸不着,却无处不在的科技力量。过去,我们总被贴上“世界工厂”的标签,好像只会做点衣服鞋袜。可现在呢?从新能源汽车到光伏产业,从5G通信到人工智能,中国在很多前沿领域已经从“跟跑者”变成了“并跑者”,甚至是“领跑者”。 这背后,是无数企业和科研人员夜以继日的投入。当美国的政客还在为是否要限制某款中国手机或汽车而争论不休时,中国的产业链已经悄然完成了深度整合和升级。 这种变化不是一蹴而就的,而是长达数十年,坚持投入研发、培养人才、完善产业链的结果。这是一种润物细无声的积累,当积累到一定程度爆发出来时,外界才会突然发现,原来已经追赶不上了。 支撑这一切的,归根结底还是人。伯恩斯也提到了人才培养,这确实点到了要害。中国每年培养的工程师和科学家数量,比许多国家加起来都多。 这不仅仅是一个数字,它代表了一种巨大的潜力和未来。这些人才构成了国家创新最坚实的基础。他们可能今天还在实验室里埋头苦干,明天就可能创造出改变世界的技术。 这种对教育和人才的高度重视,是一种真正着眼于未来的长远战略。它不像一些国家的政策那样,随着政府换届就朝令夕改,而是一种持之以恒的国策。这种耐心和定力,恰恰是很多习惯了短期政治周期的国家所缺乏的。 当经济、科技、人才这些硬实力和软实力都达到一定水平后,军事力量的现代化就成了一个自然而然的结果。伯恩斯作为外交官,自然也敏锐地观察到了这一点。 中国的军事发展,不是为了炫耀武力,更像是一种综合国力的延伸和保障。它确保了国家的发展成果不会轻易被外力打断,确保了海外利益的安全。 这种军事力量的增长,是与国家整体实力同步的,是防御性的,是服务于和平发展目标的。这一点,可能也是伯恩斯在实地观察后,与之前在华盛顿看报告时,感受最不一样的地方之一。 伯恩斯的这番感悟,像是一面镜子,照出了过去许多西方观察家的盲点。它也提出了一个更深层次的问题:当美国开始重新认识中国,接下来的棋该怎么走?是继续沿用过去的遏制和竞争思维,还是能够基于这种新的、更清醒的认知,寻求一种新的共存之道? 伯恩斯的坦诚,或许只是一个开始,它代表着一股在美国内部正在增长的、要求更客观、更理性看待中国的声音。这股声音能否成为主流,将深刻影响未来世界的走向。 对于伯恩斯的这番“醒悟”,你又有什么看法呢?你认为这会改变中美关系的未来吗?欢迎在评论区聊聊你的观点。