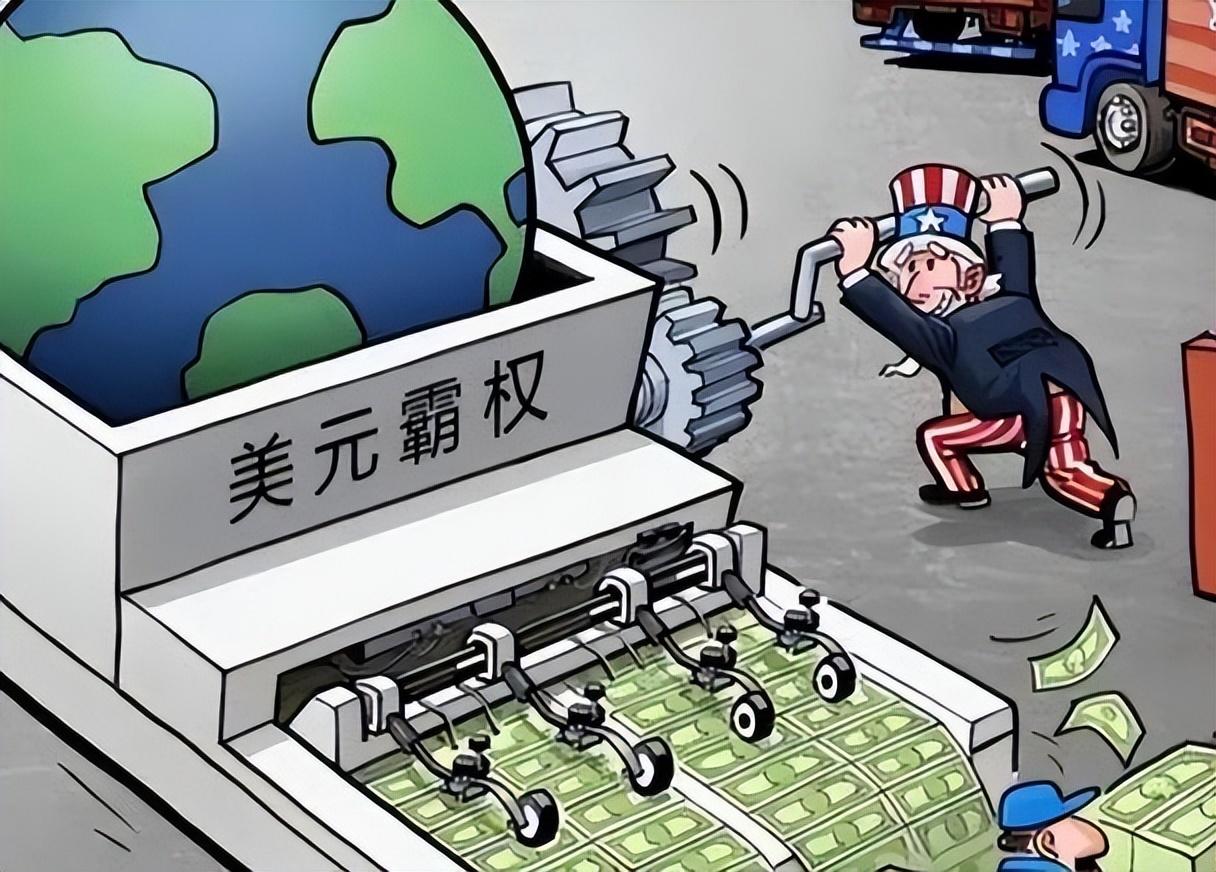

第12次否决背后:美国政府停摆僵局的深层意涵与多维冲击 当地时间10月22日,美国参议院第12次否决共和党临时拨款法案,因未达60票门槛,已持续22天的联邦政府“停摆”成为美国历史第二长关门纪录,仅短于特朗普时期的35天停摆。这场僵局不仅是美国国内治理“阵痛”,更折射西方民主制度困境,影响超越国界,引发全球对其政治经济稳定性的担忧。 政治维度:两党博弈白热化,制度失灵凸显 政府停摆的本质,是美国预算审批机制与政党政治交织的产物。依美国法律,联邦政府开支需国会每年通过拨款法案批准,若新财年前未能达成共识,政府便因“资金断供”陷入停摆。此次僵局的直接导火索,是两党在医保福利支出上的尖锐对立:共和党坚持削减部分医保项目开支以控财政赤字,民主党则以“保障民生”为由坚决反对,最终导致9月30日截止日期前未能妥协。 第12次否决案背后,是两党博弈升级与政治理性缺失。众议院议长、共和党人迈克·约翰逊拒绝在拨款前与民主党谈判,还将僵局归咎于民主党“拖延进程”;众议院少数党领袖、民主党人哈基姆·杰弗里斯则呼吁共和党正视“医保危机”,回归谈判轨道。这种“零和博弈”逻辑已压倒公共利益——即便3名民主党议员跨党支持,仍难破60票门槛,凸显两党核心议题分裂近不可调和。更值得警惕的是,这种僵局并非偶然:自20世纪70年代预算法案制度确立以来,美国联邦政府已停摆20余次,且频次随政党极化加剧而上升,暴露其政治制度中“制衡”异化为“内耗”的深层缺陷。 经济维度:短期损失叠加长期风险,增长动能衰减 政府停摆对美国经济的冲击正从局部扩散至全局,呈现“短期损失显性化、长期风险潜伏化”特征。从即时影响看,白宫经济顾问委员会测算显示,停摆已导致美国GDP每周损失约150亿美元;美国旅游协会数据则显示,旅游经济每周直接损失达10亿美元。这一损失具象化为:华盛顿国家档案馆、美术馆等文化地标关闭后,周边餐饮、酒店客流锐减;全美国家公园停摆致户外旅游产业链停滞;达拉斯、芝加哥等枢纽机场因空管人员短缺,10月19日单日超5800架次航班延误,航空业损失超亿美元。 对民生与市场信心的打击更具破坏性。在食品价格上涨、房贷成本高企的背景下,数百万联邦工作人员被迫“无薪上班”或“强制休假”,华盛顿等地已现公务员排长队领救济的场景。这种收入不确定性直接抑制消费需求——美国商务部数据显示,10月消费者信心指数降至近6个月低点。同时,小企业因政府审批停滞、贷款延迟陷入困境,投资者因政策不确定性观望,导致美股波动率指数(VIX)较停摆前上涨30%。若僵局持续,美国家庭与企业信心恶化将形成“消费收缩—投资下滑—就业减少”的恶性循环,给复苏乏力的美国经济蒙上阴影。 社会维度:民生痛点加剧,社会撕裂加深 政府停摆的代价最终由普通民众承担,这一现实正不断侵蚀美国社会凝聚力。从公共服务中断看,除文化场馆关闭和交通混乱,低收入群体医保服务断层,部分社区儿童营养补助难按时发放,农村地区邮政延误致药品配送受阻。这些具体不便,让民众对两党纷争的不满持续发酵。密歇根州游客丹尼尔直言,美国社会已因政治对立严重分化,“朋友间因阵营不同渐行渐远”;纽约州游客尼亚基则无奈表示,“政客争斗让普通人承受痛苦,太悲哀了”。 民调显示,国会支持率跌至18%,超70%受访者认为“两党只重自身利益”。更危险的是,社会撕裂与政治极化形成“负反馈循环”:两党择极端立场固选民,民众失望转向激进人物,未来预算谈判更难共识,停摆或成“常态”。 全球维度:霸权稳定器失灵,国际秩序受冲击 作为世界第一大经济体和全球金融体系核心,美国政府停摆的影响正通过多路径向全球传导。经济层面,美元作为全球储备货币的信用基础因美国财政混乱受损,国际资本加速流向黄金、欧元等避险资产,推高全球汇市波动率。同时,美国国内需求疲软直接影响全球贸易——中国对美出口机电产品、欧洲对美出口奢侈品均现订单下滑,依赖美国游客的加勒比海国家旅游业遭重创。 全球治理层面,美国“失能”致合作停滞:联合国气候大会美代表团缺席,北约军事合作因美军费短缺延迟,削弱盟友信任。国际社会重新评估美国治理模式,多极化进程获新动力。 结语:僵局背后的制度反思 参议院第12次否决案,是美国政治经济体系的“压力测试”,暴露制度韧性危机。表面是两党医保分歧,深层是选举周期与治理需求、党派与公共利益、制衡与效率的失衡。 若美国不打破“否决政治”,停摆将成“慢性病”,侵蚀经济与社会活力。对世界而言,这场僵局更凸显多元治理价值——真正的治理智慧,在于分歧中寻共识、博弈中守公共利益,这是留给全球政治文明的重要启示。