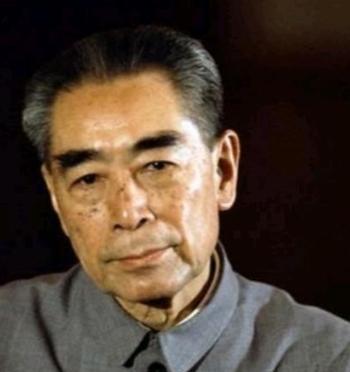

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年1月8日,北京的寒风刺骨。北京医院太平间的灯光下,韩宗琦医生盯着桌上的一套衣服,眼眶湿润。那是一件领口泛黄、袖口缝补的衬衫,和一套灰色中山装。这衣服,竟是周恩来总理的寿衣。 周总理的遗体安静地躺在病床上。他的一生辉煌而卓绝,可最后的送别,却是如此朴素。韩宗琦看着衣服,心里五味杂陈。他是北京医院的副院长,负责为总理整理遗容。当卫士们将这套衣服送来时,他本以为这是临时取来的普通衣物,却得知这是总理最常穿的“体面衣服”。他的心不由得一紧,这样的衣服,真的能承载一位总理的一生吗? 这件中山装,早在1954年日内瓦会议前定制,伴随周总理出席过无数重要场合。尽管外表干净整洁,但仔细看,袖口早已发亮,衣襟内侧还能看到缝补的痕迹。这些补丁,记录着总理的平凡与伟大,也见证了他几十年的节俭生活。 总理的节俭,从来不是装出来的。他的衣服总是穿得发旧,衬衫领口和袖口磨损后,邓颖超就找来旧布料拆补继续用。那件灰色中山装穿了二十多年,袖肘处的布料已经变薄,依然舍不得换。总理的侄女周秉德曾说,家里几乎没有像样的新衣服。不是买不起,而是总理根本不允许浪费。 不仅穿衣如此,生活的方方面面也体现了他的节俭。周总理喜欢吃简单的淮扬菜,平日里一碗米饭配些花生米就能解决一餐。加班到深夜,饿了也只是随手抓点干粮。即便如此简单,他还常常叮嘱厨师不要浪费粮食。身为国家总理,他在西花厅住了二十多年,屋内陈设极其普通。几张木椅、一张书桌,甚至连窗帘都是用了多年的旧布。 不仅对自己严格要求,他对国家的资源也精打细算。他常说,国家的钱要花在最需要的地方。每月工资除了必要开销,大部分都用来接济困难同志或购买书籍报刊。他所穿的每件衣服、用的每样物品,几乎都使用到极限。就连外交部为他定制服装的预算,他都拨给了灾区。一次,他为灾区群众捐款后,依然穿着缝补过的衣服出现在公众面前。他的节俭,不是个人习惯,而是一种对人民的责任。 即使病重期间,他也保持着这种作风。1975年,总理因癌症住院,体重降到80斤,穿衣显得空荡荡。医护人员劝他换件新的衣服,他却笑着推辞,说补一补还能穿。病房内,他常穿的病号服也是泛黄的旧衣,内衬甚至打着补丁。他的床头柜上,放着几本翻旧的书和一个搪瓷杯,这些陪伴了他几十年的物品,成了他朴素生活的缩影。 总理的节俭作风并非刻意为之,而是他对人民疾苦的深切感知。几十年来,他始终把国家和百姓放在心上,无论是战争年代还是和平建设时期,他都身体力行,倡导节约。他总说,百姓的生活比他更需要改善。他的这些行为深深影响了身边的人,成为一代人的榜样。 灵车驶过长安街时,百万人自发走上街头,送别这位最朴素的总理。有人注意到,总理穿着那套灰色中山装,袖口的缝补清晰可见。一位延安老战士看到时,泪流满面:“几十年过去,总理还是穿着这样的衣服。”还有人感叹,这位总理不曾把自己当成高高在上的领导,他的心里装的永远是老百姓。 周总理的骨灰后来撒入了祖国的江河。他没有留下墓碑,却给国家和人民留下了最宝贵的精神财富:一生奉献的无私与节俭。他用一件寿衣,将自己的信念延续到了生命的最后一刻。他的生活简朴,但精神丰盈;他的衣物朴素,但情怀高远。