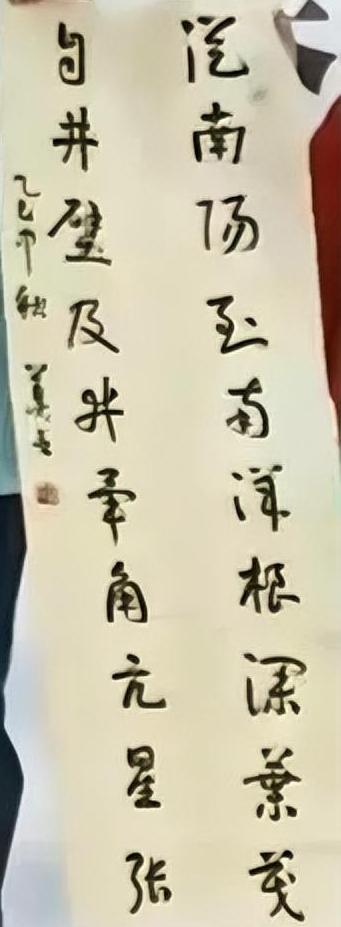

历史上最难写的词牌《忆秦娥》,自唐代李白以后鲜有佳作,一直到毛主席横空出世。 作为唐代最有才华的大诗人,在宋词还没有正式登上历史舞台时,李白就创作一首千古绝唱《忆秦娥·箫声咽》,很长一段时间里这首词都成了难以跨越的“经典”,王国维盛赞为“寥寥八字,遂关千古登临之口”。 但是我查阅资料,发现宋代以后,《忆秦娥》为词牌的作品数量虽然不少,但能在文学史上留下深刻印记的屈指可数,只有近代的毛主席那一首《忆秦娥·娄山关》成为佳作,这是为何? 据北京大学的一个诗词专家认为,毛主席的这首《娄山关》之所以可以和李白的那首绝唱媲美,理由有三。 第一:这首词极其难写。 《忆秦娥》全词46字,分上下两阕共十句,韵律要求极为严苛,需遵循三仄韵中夹一叠韵的规则,声情需沉郁顿挫,稍有不慎便会“出律”或失却韵味。其句式长短错落有致,既要严守平仄规范,又要兼顾意境的流畅自然,对作者的文字功底要求极高。 我们先看看李白的词: 《忆秦娥・箫声咽》 唐代作者:李白 箫声咽,秦娥梦断秦楼月。 秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。 乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。 音尘绝,西风残照,汉家陵阙。 李白不愧是诗仙,他以“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。”开篇,营造出一种幽咽、缠绵且充满沧桑感的氛围,我们再看看毛主席的诗词: 《忆秦娥・娄山关》 作者:毛泽东 西风烈,长空雁叫霜晨月。 霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。 雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。 从头越,苍山如海,残阳如血。 诗词专家认为,在下片各五句,三仄韵一叠韵,韵律和篇幅的限制下,既要做到词句优美、意境深远,又要表达出独特的情感与思想,所以难度极大。毛主席的伟大,就在于《忆秦娥・娄山关》不仅完全契合词牌格律,更在炼字上达到出神入化之境。“西风烈”的“烈”字,既写尽寒风之劲,又暗喻战况之激;“马蹄声碎”的“碎”字,精准传递出行军的仓促与艰难;“喇叭声咽”的“咽”字,将军号的低沉悲鸣刻画得入木三分。 第二,这首词极其悲壮。 1935年2月,红军血战娄山关的硝烟尚未散尽,毛主席伫立雄关之上,眼前是寒风凛冽的霜晨月色,耳畔是残留的马蹄与军号声,心中激荡着复杂的情感。词的上阕“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽”,以三个宏大意象叠加,瞬间构建出肃杀严酷的战场氛围,特写式的细节描写让战争的悲壮感扑面而来。 下阕“苍山如海,残阳如血”更是神来之笔,连绵群山如汹涌碧海,落日余晖似浸染鲜血,既描绘出胜利后的壮阔图景,又暗含对牺牲战士的祭奠,悲壮中透着不屈的力量。这种悲壮并非消极的哀鸣,而是直面牺牲后的坚韧,是历经苦难后的昂扬,比传统词作中个人化的悲秋伤怀更具震撼力,达到了“悲壮而不悲凉”的至高境界。 第三,这首词承载着重大的历史与精神意义。 既颂歌红军战士的英雄气概,又深刻书写了革命征途的艰辛卓绝。不同于传统《忆秦娥》多聚焦个人离愁别绪或历史兴衰的小格局,毛主席的词作将一场具体的战役升华为对革命精神的集体礼赞。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”两句,既是对娄山关天险的真实写照,更是对革命征途的哲学提炼——“真如铁”三字浓缩了过往的挫折与牺牲,“从头越”三字则彰显了红军突破困境的勇气与决心。词中没有直白的口号,却通过对战争场景的艺术再现,让红军战士不畏艰险、浴血奋战的英雄形象跃然纸上。 它记录了遵义会议后革命的重大转折,凝聚着共产党人的初心与担当,其意义早已超越文学作品本身,成为激励民族前行的精神旗帜,这也是它能超越千古佳作、光耀史册的核心所在。