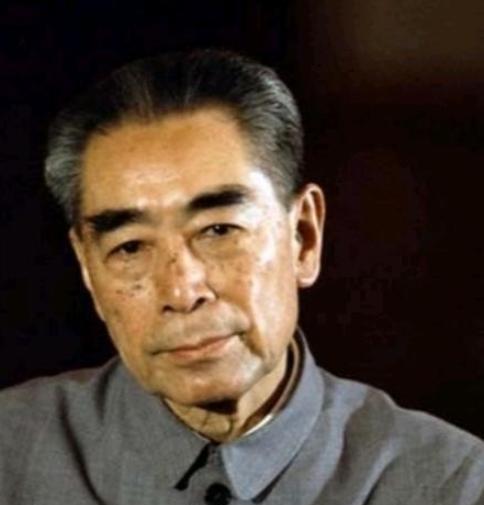

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 1976年1月8日,周恩来总理逝世后的北京医院里,气氛压抑得让人喘不过气。韩宗琦,这位北京医院副院长,也是和周总理私交甚笃的晚辈,红着眼眶刚完成总理遗体的解剖工作。 当他从卫士张树迎和高振普手中接过一个用旧紫布包裹的包袱时,本以为里面是给总理准备的体面寿衣,结果打开一看,火气“噌”地就冒上来了:一件领口袖口都磨得发黄的旧衬衫,一套灰扑扑的中山装,连点新衣服的影子都没有。他当场就冲着卫士们发飙:“你们这是什么意思?就拿这种衣服给总理做寿衣?我跟你们说,我自己掏钱给总理做新的行不行?” 其实这真不怪韩宗琦激动,他想着总理最后一程,怎么也得穿得像样点。可卫士们心里更委屈,他们难道不想让总理风光点吗?但翻遍了西花厅总理的衣柜,愣是找不出一件没补丁的新衣服。内衣内裤几乎都带着补丁,这套中山装已经算是好的了。 邓颖超后来出面解释,这是她的主意,说总理一辈子节俭,临走也别破例,何况最后都是要火化的。韩宗琦这才冷静下来,心里五味杂陈,是啊,这位管着十亿人的总理,日常穿得还不如普通干部。 给总理换衣服的过程更是让人揪心,因为病痛折磨,总理瘦得脱了形,原本合身的衣服现在松松垮垮。韩宗琦和工作人员只好在衬衫领子后面悄悄别了个别针,才勉强让衣服看起来整齐点。 接着是整理遗容,理发师朱殿华拿着剃刀的手都在抖,他给总理理了二十多年发,这次却是在太平间。总理住院后期怕麻烦别人,八个月没理发没刮胡子,朱师傅心里本就憋着难受。 韩宗琦在旁边不停叮嘱:“小心点,千万不能刮破一点皮。”要知道遗体上稍微有点破损,就容易出现尸斑。朱师傅含着泪一点点刮,足足刮了一个多小时,完事还悄悄收起了总理一缕灰白头发留作纪念。 北京医院那个不足100平米的太平间,成了首都各界告别总理的灵堂。空间小得可怜,吊唁的人只能排着队转一圈就要离开。可就是在这简陋的地方,连续两天涌来无数群众,门外排队的队伍望不到头。大家都想最后看一眼总理,哪怕就一秒。 1月11号送灵车去八宝山时,长安街两边黑压压全是人。大冬天的,老百姓在寒风里站了六七个小时,就为送总理一程。灵车到八宝山时,群众情绪激动,有人直接扑到棺材上哭喊着不让火化。乔冠华更是死死抱着水晶棺不松手,最后还是工作人员硬把大家劝开。 邓颖超最后抚摸着棺木喊出那句“恩来呀,我再也见不到你了”的时候,全场哭成一片。晚上七点,总理遗体被推进火化炉,那一刻整个八宝山都像被抽空了空气。 后续的事也一样体现着总理的风格,骨灰盒是工作人员从八宝山挑的最便宜的款式,甚至还是两个瑕疵品里选的。邓颖超连看都没看就说“骨灰盒只是个形式”。按照总理遗愿,连追悼会本来都不打算开,最后还是邓小平在人民大会堂致的悼词。 回过头想想,韩宗琦当初那通火发得不是没道理,但恰恰是这些旧衣服,比任何光鲜的寿衣都更能展现总理是个什么样的人。不是做不起新衣服,而是他压根就不觉得这有什么必要。就像邓颖超说的,这是“恩来的作风”。 现在有些人可能不理解,但那个年代的老革命,就是把“为人民服务”刻在骨子里的。连遗体捐献做病理解剖这种事,总理都是早早交代好的,说要把最后的价值贡献给医学事业。 所以韩宗琦最后默默给总理穿上了那身旧衣服,他明白了,这才是总理该有的样子。朴素了一辈子,离开时也带着一身补丁,却给整个国家留下了无尽的精神财富,这比任何绫罗绸缎都体面。