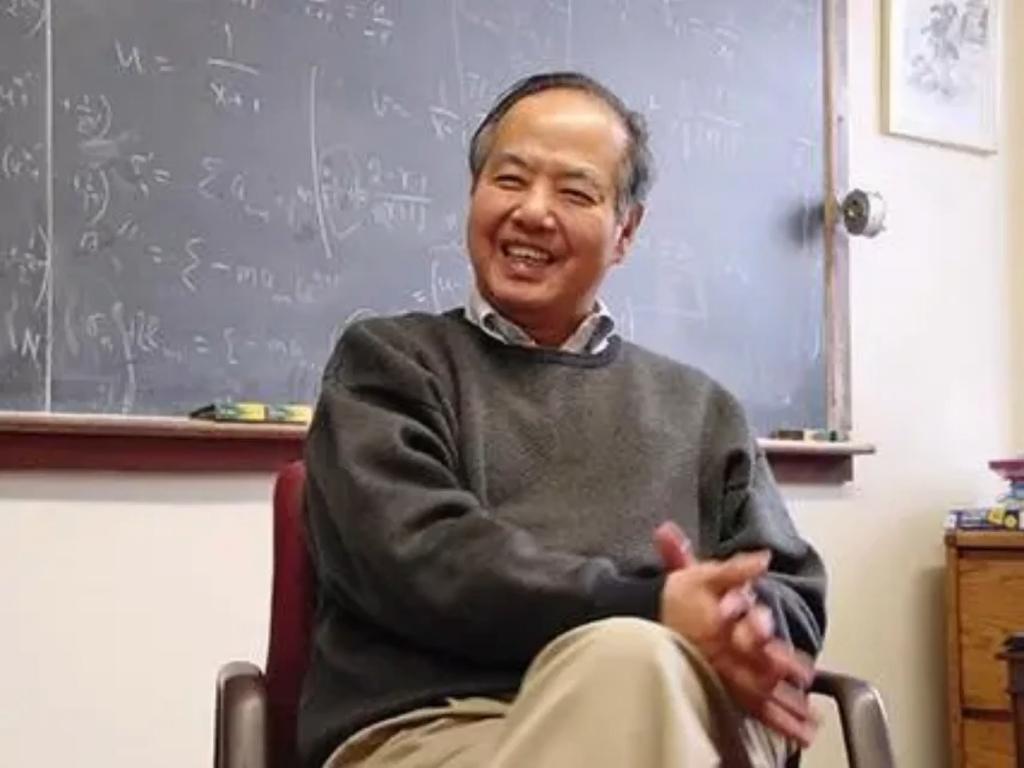

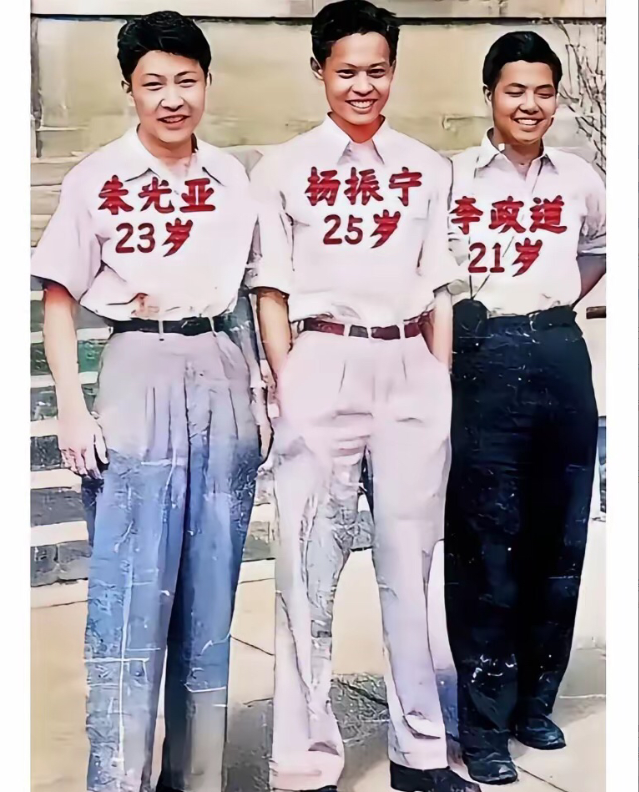

[微风]1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” 1946年,李政道因为战乱没有大学毕业文凭,只能以旁听生的身份在国外学习,但他凭借出色的天赋,被费米破格收为研究生。 有一天,20岁的李政道被问到太阳中心温度时,直接说出了从文献里看到的答案:“大约1000万度。”他没得到表扬,反而被费米追问:“你自己算过吗?” 这个问题问的不是答案对不对,而是获取知识的方式,它点出了学术研究的关键:真理需要自己验证,不能只被动接受。 之后,费米花了几天时间,和李政道一起做了一把六七英尺长的特制计算尺,他们不是在重复书本上的内容,而是在创造一种验证真理的工具和方法。 最终算出的温度是1000万度还是有记载的1500万度,其实已经不重要了,重要的是,这把计算尺也成了李政道学术生涯的“精神起点”。 当时,物理学界大多认为“宇称守恒”是宇宙的基本规律之一,就像教科书里的标准答案一样,但李政道和杨振宁一起,重新研究评估了这个“常识”,大胆提出在弱相互作用中,宇称可能是不守恒的。 1957年,这个颠覆性的观点被实验证实,31岁的李政道因此获得了诺贝尔奖,他也是首位获得该奖项的中国籍科学家。 这次获奖,正是对他敢于重新“计算”宇宙基本规律的最大肯定,但李政道的“自己计算”并没有就此停止。 中国科学院院士张杰曾研究发现,李政道后来的研究为另外五项诺贝尔奖成果奠定了基础,比如他1952年的理论研究,就为1972年的超导BCS理论打下了基础。 他从一个优秀的“解题人”,变成了为整个科学界开辟新领域的“出题人”和“奠基人”,他发表的321篇论文,就是他一直坚持“自己计算”的证明。 当李政道把目光从物理研究转向当时还很落后的祖国时,他面临的问题比计算太阳中心温度复杂得多。 1972年他第一次回国,看到国内科技和教育事业人才断档的情况,又拿出了那种“自己计算”的精神,开始为国家的发展想办法。 他提出的不是单一的解决办法,而是一套完整的方案,面对人才不足的问题,他牵头创办了CUSPEA计划,在当时封闭的环境下,为中国学生开辟了一条去北美顶尖大学学习的通道,先后送出去915名优秀学生。 之后,李政道又为国家科研体系设计了更基础的制度——推动建立博士后制度,还倡议设立国家自然科学基金。 这些举措不再是临时的“输血”,而是着眼于长期发展的“造血”机制,为国家的科研创新搭建了可持续的体系。 从建议创办少年班,到为中国第一座高能加速器提供帮助,李政道一直践行着“自己计算”的精神:先找到问题所在,然后亲自想办法解决。 晚年的李政道捐赠了自己的诺贝尔奖奖章和毕生的手稿,在旧金山的家中,他要么埋头研究过去笔记里的方程式,要么在本子上画树木和飞鸟,他告诉孙辈,自然的美和物理规律是相通的。 从制作那把计算太阳温度的尺子开始,李政道用一生走出了一条从研究自然真理到为祖国做贡献的道路,他留给世界的,不只是一个诺贝尔奖,更是一种做事的方法:面对不知道的事和权威的观点,永远要想着“我来亲自算算看”。 信源:李政道与导师费米——华夏经纬网