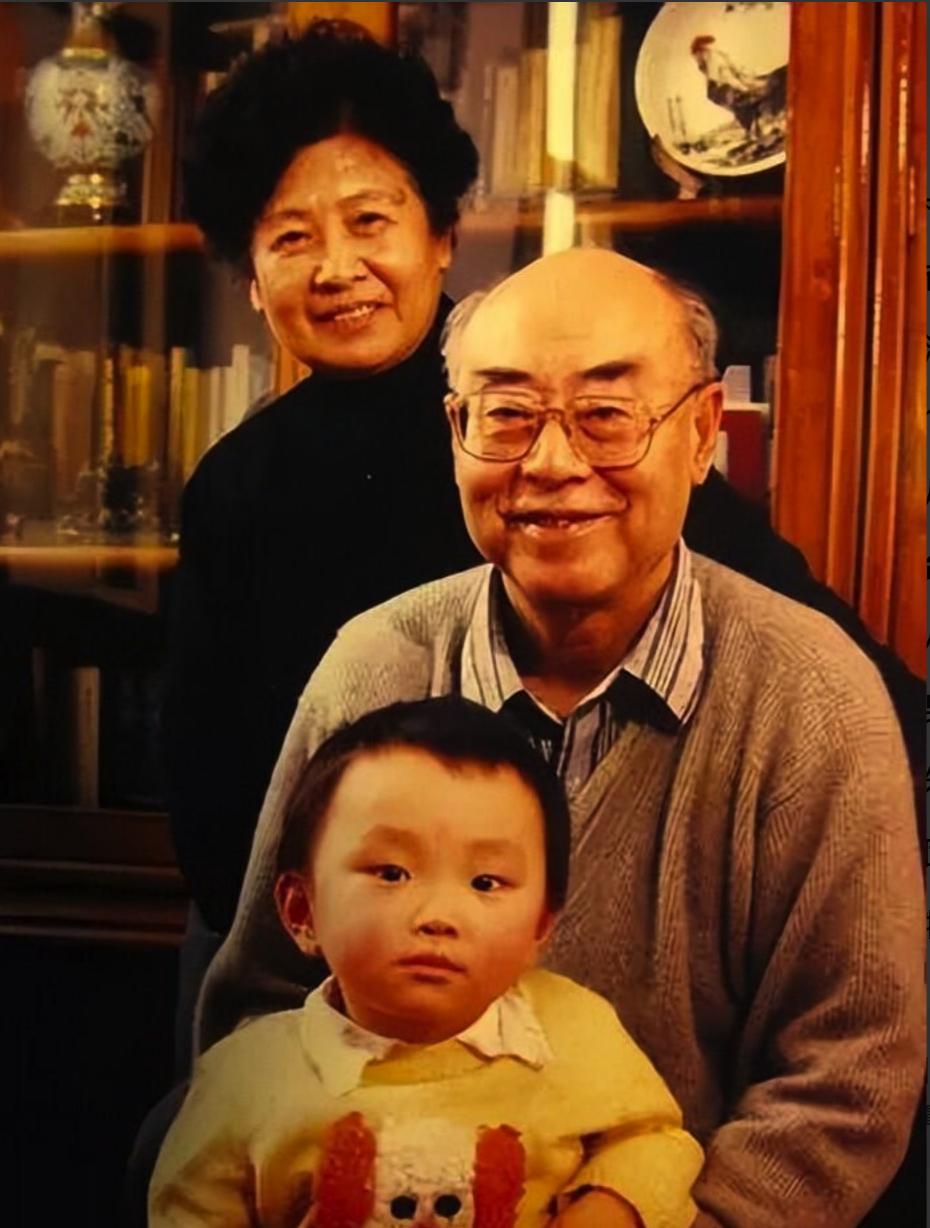

1967年,孙玉芹打开门,看到一个皮肤黝黑、胡子拉碴的男人,7岁儿子看到后,问了一句:“叔叔,您找谁?”,话一出口,孙玉芹和于敏两人一下都愣在原地。 孙玉芹这才看清 —— 这人比两年前老了十岁,是丈夫于敏。 没人知道,这个被儿子认成 “叔叔” 的人,刚参与完新疆罗布泊氢弹试验。1967 年 6 月 17 日,罗布泊升起蘑菇云。 这声巨响让中国成第四个掌握氢弹技术的国家。从原子弹到氢弹,中国仅用 2 年 8 个月,远快于美苏。 于敏是氢弹理论总设计师。试验成功时他在北京守着电话,计算结果与爆炸威力完全一致。事后他说 “睡得很踏实”,不久拿到短暂探亲假。 时间回到 1957 年。31 岁的于敏已在近代物理所工作 6 年,是学界 “传奇学霸”。 读书时,匿名学号 1234013 号常年第一,师生后来知是于敏。他师从张宗燧学量子场论,没出国,全靠自学。 诺贝尔物理学奖得主朝永振一郎称他 “国产土专家一号”。那时于敏整天待实验室,终身大事成全家心病。 直到姐姐于愫介绍保育院保育员孙玉芹给他。第一次见面,于敏局促讲原子核理论,孙玉芹听完轻声说:“您做的是大事。” 这份温婉打动于敏,两人很快在一起。婚后清贫,于敏月薪不高,孙玉芹记每笔开销。 五口人挤两居室,书桌让给女儿,于敏趴床上演算方程。1958 年孙玉芹调北京做行政,才知丈夫极忙。 逛百货大楼时,他会突然蹲门口琢磨物理问题,转眼就不见;帮忙洗衣服,却忘关排水阀,水全流走。 “他心里装着更重的事。” 孙玉芹从不抱怨,把家打理得井井有条。 1961 年冬傍晚,于敏回家脸色凝重,吃饭没动筷子,盯着红薯粥说:“钱所长找我,要我转做氢弹研究。” 孙玉芹握筷的手顿了顿。当时氢弹技术被严密封锁,需从零开始,还得隐姓埋名。 她没多问,去厨房多炒了个鸡蛋端上桌:“国家需要你,就去做。” 从那天起,于敏成了 “失踪人口”。他搬进北京花园路三号院科研楼,这里夜里亮灯,四周漆黑。 国内仅一台电子管计算机,95% 时间给原子弹,氢弹团队只用 5%。于敏带 30 多人用算盘、计算尺演算。 办公室灯常整夜不灭,大家连熬几十个通宵。支部书记劝休息,有人走了又偷偷回来。 一次同事围计算机纸带欢呼,于敏指一段说:“这里错了。” 检查后发现是加法器元件坏了 —— 他早把数据记熟了。 1965 年秋,于敏带队去上海华东计算所,用 J501 计算机百日攻关。 他常半跪在地分析堆积如山的纸带,一边讲课一边琢磨方案,最终找到热核材料充分燃烧的关键,团队靠数万次运算画出完整氢弹理论设计方案。 北京的孙玉芹独自撑家。生小儿子那晚,她忍阵痛托大女儿给邻居,提待产包走黑胡同。 没路灯,只剩月光,她哭着走半小时才到医院。 邻居议论 “于敏不着家,怕是犯错”,孩子在学校被笑 “爸爸是失踪人口”。 孙玉芹总跟儿女说:“爸爸做重要的事,不许瞎想。” 她不多解释,只把家打理好。 一次于敏回家打电话,提希腊字母 “ρ”,女儿兴奋喊:“爸爸说要吃肉了!” 于敏放下电话笑:“那是密度符号,不是肉。” 女儿又问:“爸爸啥时陪我吃肉?” 氢弹试验成功后,于敏找到新家,重逢竟是这样。孙玉芹看他手上老茧、眼角皱纹,想起他临走说 “等我回来”。 “爸爸?” 小儿子怯生生拉他衣角。于敏蹲下身摸孩子头,哽咽道:“是爸爸,爸爸回来了。” 那晚孙玉芹煮了攒很久的鸡蛋,于敏没吃几口,只盯着妻儿,满是愧疚。 他不知妻子独自生孩子,不知孩子把 “ρ” 当肉盼,更不知自己在家人记忆里快成模糊背影。 这样的 “缺席” 持续 28 年。这期间于敏还攻关中子弹,1984 年在新疆基地参与试验,吟诵《出师表》时泪流满面,1988 年完成实爆验证。 1988 年于敏退休,身份解密。报纸写 “中国氢弹之父”“于敏构型”,孙玉芹反复读。 她才知 “于敏构型” 让中国氢弹能长期保存,技术比美国先进。她红着眼说:“原来你做这么伟大的事。” 于敏握她手:“这是集体功劳,没有你我撑不下来,你是家里的功臣。” 晚年于敏终于能陪家人。他陪孙玉芹逛公园,有时走神想物理问题,但会很快回神牵她的手。 2012 年 8 月,孙玉芹突发心脏病去世。于敏站医院走廊,一动不动沉默了一天。 后来孩子整理书房,发现 23 册演算手稿。纸页泛黄,写满方程,最新墨迹在他去世前 72 小时。 每本手稿扉页都写:“愿将一生献宏谋。” 2019 年,于敏被追授 “共和国勋章”,颁奖词说:“隐姓埋名二十八载,铸就国之重器。” 那些时光细节,早已刻进民族记忆:科研楼彻夜的灯,算盘声,孙玉芹待产的脚步,孩子认不出父亲的话。 没有人生来是英雄。于敏把自己融入祖国强盛,孙玉芹用沉默撑家。他们用一生,诠释了 “家国大义”。