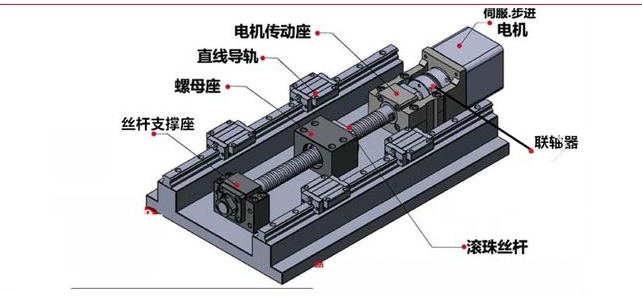

人形机器人新技术专题:复合陶瓷丝杠

一、技术背景与突破点

传统钢球丝杠的痛点:

微型滚珠丝杠在人形机器人灵巧手中应用广泛,但存在噪音异常、温升过高、定位精度下降、卡滞等问题。

灵巧手因体积小(滚珠直径不足1毫米),传统修复方案(如更换润滑脂、补滚珠)经济性和可行性低。

陶瓷球的优势:

轻量化:氮化硅陶瓷密度(3.3g/cm³)比轴承钢轻60%,助力灵巧手减重70%(双手减重超1公斤)。

低噪音低摩擦:摩擦系数低至0.001,高速运转震动噪声远低于金属丝杠,提升人机交互体验。

耐高温耐腐蚀:可在1200℃高温下稳定工作,发热量少,且天然耐酸碱腐蚀,拓宽户外应用场景。

高强度耐磨:硬度超78HIC,寿命长于涂层钢。

成本突破:

海外陶瓷球单价过高(如超10元/个),制约商业化。国内企业通过全产业链布局(如立新股份从磁粉切入)实现降本70%-90%,打破价格壁垒。

二、应用场景与市场空间

人形机器人灵巧手:

灵巧手是机器人核心难点(特斯拉提及量产挑战),陶瓷丝杠成为新工艺路线。

市场规模:按单机器人价值4000-5000元测算,若北美客户量产100万-300万台,对应40亿-100亿元市场;长期降本后可达20亿-60亿元。

新能源汽车800V高压平台:

800V平台对轴承耐腐蚀、耐磨性要求更高,陶瓷球作为天然绝缘体可阻断电流击穿油膜。

渗透率:2025年国内800V车型超70款(2022年仅十余款),从30万以上车型向下渗透。

市场规模:单车价值约200元,渗透率50%时,全球电动车若达3000万-4000万辆,对应120亿元市场。

总市场空间:

2025年:人形机器人+汽车市场约30亿元。

2035年:预计增长至近400亿元(十年增长超10倍),其中机器人纯增量,汽车为存量替代逻辑。

三、产业链与核心企业

技术壁垒:

陶瓷球需高纯度粉体(如氮化硅)和精密工艺(成型、烧结、抛光),良品率控制难。

产业链涉及粉体制备→陶瓷球制造→精密组装,国内企业逐步突破。

国内供应商格局:

立新股份:

全产业链布局,2023年建成高精度陶瓷球产线,2025年产能达11亿颗。

唯一具备车规级资质+海外工厂(美/墨),易对接北美客户,稀缺性强。

国材料技:专注电子陶瓷粉体,在3C、汽车、医疗领域布局。

中材高新:1979年起研发,技术成熟但未上市。

国际厂商:日本NSK、圣戈班、德国KGM等早期主导,国内企业2019年后快速追赶。

四、产业化进度与投资逻辑

时间节点:

短期(1-2个月内):北美头部厂商测试选型,可能从小批量转向大批量。

2025年初:实现量产;2025年中:放量关键期。

投资建议:

陶瓷丝杠技术从0到1突破,相关上市公司(如立新股份)市值小、预期低,建议重点关注。

若特斯拉等头部客户采用,将带动产业链全面受益。

五、总结

复合陶瓷丝杠凭借减重、降噪、耐高温等性能优势,叠加国内成本大幅下降,已在人形机器人灵巧手和新能源汽车800V平台展现替代潜力。未来十年市场空间有望从30亿元增至400亿元,国内具备全产业链能力的企业(如立新股份)将核心受益。产业化进程需密切跟踪客户验证及量产进度。