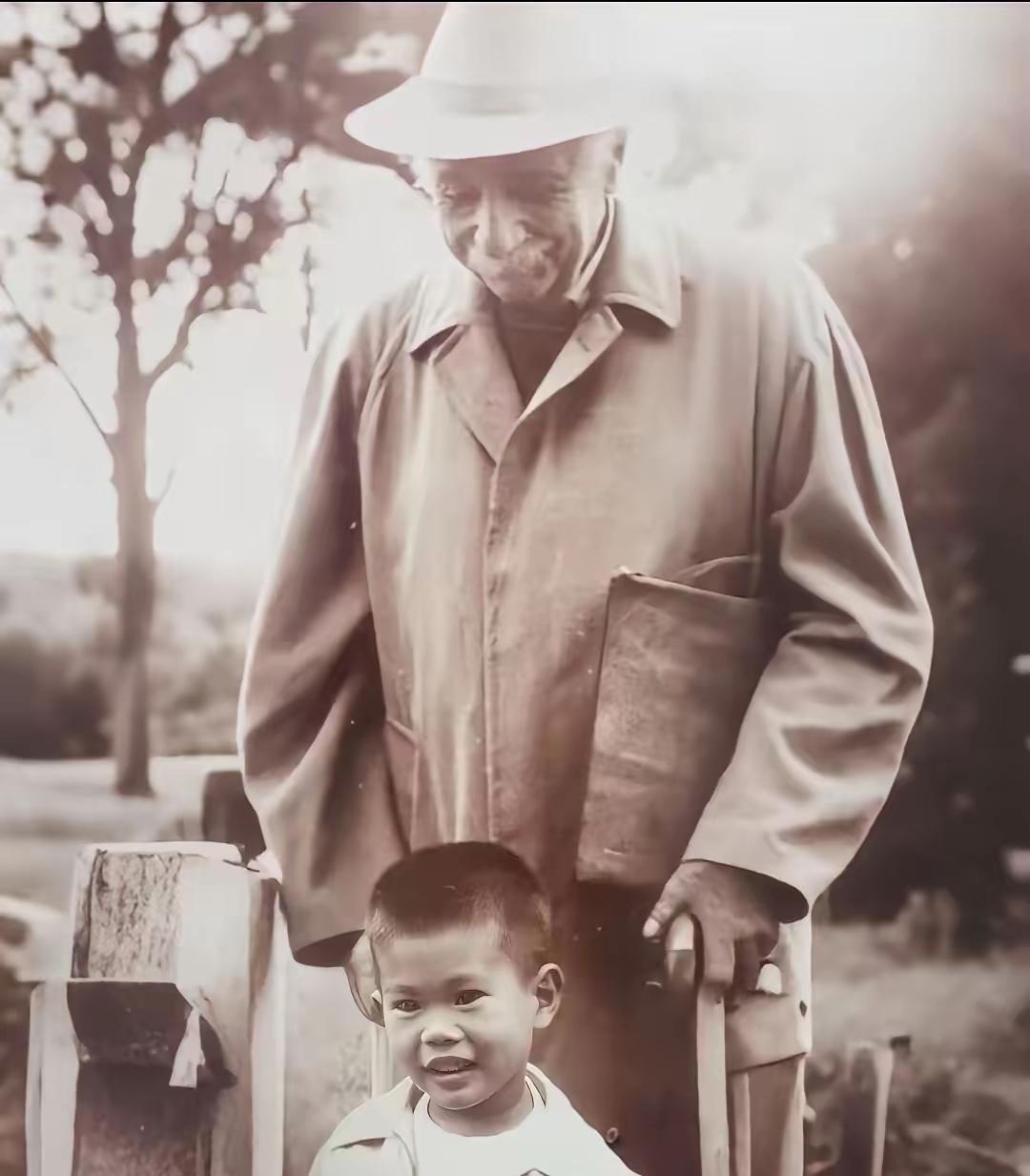

如果不是杨振宁的机敏,这张照片就不会问世了。 这张照片,是1986年6月杨振宁去北京医院探望邓稼先时拍的,也是两位科学巨匠最后的合影。你见过带着生命重量的照片吗?照片里邓稼先坐在轮椅上,右嘴角还沾着没擦净的血迹——那时他已被直肠癌折磨得形销骨立,口鼻时常出血,连说话都得攒着劲。病房里挤满了来看望的人,没人敢提拍照,怕触景伤情,更怕惊扰了随时可能陷入昏迷的邓稼先。 杨振宁攥着刚从美国带来的新药,指尖都泛白了。他盯着邓稼先努力扬起的笑脸,突然发现老朋友正偷偷用袖口蹭嘴角的血迹,想藏起病痛的模样。就这一秒,杨振宁突然开口,声音放得极轻:“稼先,咱俩合张影吧?你看这天儿多好,照出来肯定精神。” 这话一出,病房里瞬间静了,连护士都愣了——谁都知道,这种时候提拍照有多不合时宜。 杨振宁没等旁人反应,已经扶着病床边的栏杆蹲下来,刚好和轮椅上的邓稼先齐平。他悄悄用手拢了拢自己的衬衫领口,又不动声色地帮邓稼先理了理病号服的褶皱,故意笑着打趣:“当年在芝加哥留学,你总说我拍照爱歪头,今天可得正经点。” 邓稼先被逗乐了,眼里闪着光,忘了嘴角的疼,乖乖坐直了身子。旁边的许鹿希赶紧举起相机,按下快门的瞬间,邓稼先还在笑着说:“放心,不歪头。” 你知道这张照片有多珍贵吗?它不是刻意摆拍的纪念照,是两个老友跨越半个世纪友情的最后定格。杨振宁后来回忆,当时他看着邓稼先强撑的样子,心里像刀割,可他更清楚,再不说拍就没机会了——这不仅是他的念想,更是对“两弹一星”元勋最鲜活的记录。换别人可能真就错过了,要么怕失礼,要么被沉重的气氛困住,可杨振宁的机敏,恰恰藏在这份“不合时宜”里。 这张照片的背后,藏着三个不能不知道的门道。第一个是邓稼先的“隐姓埋名”与牺牲,他从1958年接手核试验任务,22年间参与32次核试验,15次亲赴罗布泊一线指挥,强烈的核辐射彻底摧毁了他的身体,与家人团聚的时间加起来才6年 。这张带血迹的笑脸,是他对国家最硬核的告白。第二个是杨振宁“破冰访华”的铺垫,1971年他成为美籍华裔科学家访华第一人,那次见面是他和邓稼先1950年后的首次重逢,正是这次重逢,让他此后始终牵挂中国核事业,也为后来的探望埋下伏笔。第三个是科学家友谊的重量,两人从西南联大时就是挚友,杨振宁拿诺奖时邓稼先真心祝贺,邓稼先搞核试验时杨振宁默默牵挂,这张照片里的笑容,是超越生死的默契。 你敢信吗?这张照片差点成了“孤本”。许鹿希后来回忆,当时相机里只剩最后一张胶卷,若不是杨振宁及时开口,这段珍贵的影像就永远消失了。更让人动容的是,杨振宁回国前特意把照片洗了十多张,分送给邓稼先的同事和家人,他说:“稼先的笑,得让更多人记住。” 这哪是简单的拍照?是用机敏留住了历史的细节。 有人说“不就是一张照片吗?” 这话太浅了。这张照片里,有邓稼先“为它死也值得”的无悔,有杨振宁“千里共同途”的牵挂,更有老一辈科学家以身许国的赤诚。没有杨振宁那瞬间的决断,我们今天再想回望这段友情,可能只剩文字描述,哪能看到邓稼先带着血迹却依旧明亮的笑容? 很多时候,历史的温度就藏在这样的“机敏”里。不是刻意为之的谋划,是对友情的珍视,对生命的尊重,对历史的敬畏。杨振宁的伟大,从来不只在物理公式里,更在这懂得捕捉瞬间的细腻里——他知道什么该留,什么不能丢。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

luckdodo

配了一张啥照片?!

暴雨骄阳 回复 10-26 23:44

爱因斯坦跟他崽的。