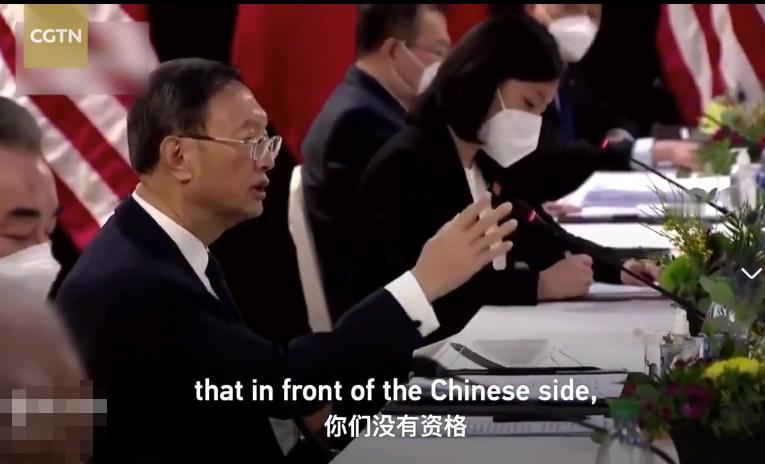

杨洁篪部长4年前开出的枪,如今正中老美眉心! 2021年安克雷奇中美高层对话现场,杨洁篪一句“你们没有资格在中国面前说从实力的地位出发”,打破了美国长期以来的霸权话术。 四年时间过去,这句话不仅没有随着时间褪色,反而在全球格局的演变中,成为预判中美博弈走向的精准注脚。 美国当初挥舞的关税大棒、技术封锁、产业链脱钩等一系列手段,如今都化作反噬自身的力量,印证着中国外交立场的前瞻性与坚定性。 美国曾试图用技术封锁卡死中国发展的咽喉,却没料到这一举动反而打通了中国自主创新的任督二脉。 为了遏制中国芯片产业,美国不仅将众多企业列入实体清单,还限制高端光刻机等关键设备出口,甚至逼迫台积电等企业迁厂赴美,妄图构建脱离中国的技术供应链。 但现实却给了这种霸权思维沉重一击,台积电耗资数百亿美元在美国建设的工厂,如今陷入稀土库存仅够维持30天的困境。 芯片制造离不开稀土制成的关键部件,而全球九成以上的稀土提纯产能都在中国,美国耗费数年推动的稀土国产化计划至今毫无进展,澳大利亚、加拿大的相关项目远水难解近渴。 就在台积电为供应链断裂焦头烂额、面临巨额违约赔偿时,中国企业已经在半导体领域实现多项突破,28纳米浸没式光刻机顺利交付,本土芯片设备自给率大幅提升,曾经的“卡脖子”领域正在变成自主创新的新高地。 产业链脱钩的图谋同样遭遇滑铁卢,美国全力推动的制造业回流计划,最终沦为成本高企、人才短缺的尴尬局面。 为了吸引企业回迁,美国政府祭出关税保护、补贴扶持等一系列政策,但关税壁垒推高了原材料成本,让福特等美国本土企业每年额外增加数十亿美元支出。 更致命的是人才缺口,美国半导体等高端制造领域空缺岗位超过40万个,而严苛的签证政策又让企业难以引进海外技术人才,台湾工程师支援美厂的计划还遭到当地工会抵制。 反观中国,持续扩大开放的姿态吸引着全球资本,德国西门子、丹麦丹佛斯等欧洲企业纷纷加码在华投资,宝马集团董事长30天内三访中国,直言中国市场的创新速度令人惊叹。 这种一进一退的对比,清晰展现出全球产业链的配置逻辑终究要遵循市场规律,而非政治操弄。 在全球合作的赛道上,美国的单边主义与中国的多边共赢形成鲜明对比,最终让美国在国际舞台上逐渐孤立。 美国动辄以“国家安全”为由,对中国企业实施制裁,逼迫盟友选边站队,试图构建排他性的小圈子。 但欧洲国家用实际行动作出了自己的选择,宁德时代与欧洲企业合作的电池厂在西班牙顺利开工,成为支撑当地汽车产业转型的关键项目,中欧双边贸易额多年来稳步增长,达到7800亿美元的规模。 中国新能源汽车在欧洲市场的份额持续提升,甚至在部分月份超过特斯拉,证明优质产品的竞争力远非贸易保护主义所能阻挡。 与此同时,美国发起的贸易战让自身消费者付出沉重代价,物价全面上涨,美股市值半个月蒸发数万亿美元,曾经被视为“灵丹妙药”的关税政策,如今成了拖累经济的包袱。 美国的战略误判,本质上是对中国发展韧性和全球治理逻辑的双重误读。杨洁篪在安克雷奇强调的相互尊重、平等合作,并非外交辞令,而是基于全球经济相互依存现实的理性判断。 美国试图用冷战思维处理中美关系,将经济问题政治化、科技问题意识形态化,违背了时代潮流。中国始终坚持多边主义,通过“一带一路”倡议、RCEP等合作平台,与世界各国共享发展机遇,这种开放包容的姿态赢得了广泛认同。 而美国的做法却让其盟友逐渐看清,所谓“美国优先”本质上是牺牲他国利益成全自身,德国、法国等欧洲国家纷纷寻求与中国深化务实合作,正是对这种霸权逻辑的无声反抗。 四年后的今天,再回望安克雷奇对话,更能体会到杨洁篪发言背后的战略定力。 中国没有被美国的极限施压吓倒,也没有陷入对抗的陷阱,而是坚持走自己的路,以自主创新突破技术封锁,以扩大开放凝聚全球共识,以多边合作对冲单边风险。 美国的种种遏制手段,不仅没能阻挡中国发展,反而让中国更加清醒地认识到自主可控的重要性,也让世界看清了美国霸权的真面目。 这场跨越四年的博弈,最终证明实力地位不是靠威胁施压得来的,而是靠自身发展和国际认同铸就的。 中国用实际行动告诉世界,任何试图遏制中国发展的图谋都注定失败,相互尊重、合作共赢才是国与国相处的正道。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。