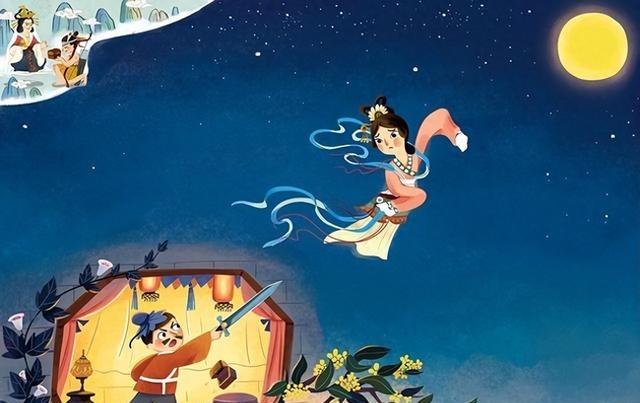

秦朝墓葬发现奇书,内容颠覆史学界,原来嫦娥被误解了! 千百年来,嫦娥奔月的故事家喻户晓,那位偷吃仙药飞上月宫的美丽仙子,成了中秋节永恒的话题。可你知道吗?嫦娥的真名其实不叫嫦娥,她的形象也跟我们想的完全不一样。1993年出土的秦代竹简,彻底改写了这个流传两千多年的神话。 说起考古发现,1993年3月湖北江陵王家台15号秦墓的发掘绝对算得上重磅。考古人员从这座秦墓中挖出了394枚竹简,虽然只有164支完整,其余都是残片,但总字数还有4000多字。这批竹简最特别的地方,是上面密密麻麻写着卦画、卦名和卜筮解说,专家们一眼就认出来了,这就是失传已久的《归藏》。 《归藏》可不是一般的古书。按照《周礼》记载,古代有三种占卜用的《易》,分别是夏代的《连山》、商代的《归藏》和周代的《周易》。《周易》大家都熟悉,可另外两本早就失传了。没想到这次居然在秦墓里找到了《归藏》的真迹,这对研究古代文化来说,简直是天上掉馅饼。 竹简里记载了不少古代人物和神话传说,有黄帝、夏启、穆天子这些历史人物,也有夸父、嫦娥、后羿这些神话角色。其中最让人惊讶的,就是关于”嫦娥奔月”的记载。 简文上写着:“昔者恒我窃毋死之……奔月,而攴占……”虽然竹简残缺,但关键信息都在。专家们发现,这里的主角不叫”嫦娥”,而是叫”恒我”。更关键的是,“攴占”这两个字,指的就是占卜。也就是说,这个”恒我”在奔月的时候还搞了占卜活动。 这跟我们熟悉的故事完全不一样啊。传统说法里,嫦娥偷吃了丈夫后羿从西王母那求来的仙药,无奈之下飞上月宫,从此孤独终老。可秦简里的记载压根没提后羿,也没说偷药的事,只说”恒我窃毋死之”,后面就断了。 那”恒我”到底是谁?“恒”这个字在古代通”常”,意思是永恒不变。专家们顺着这条线索往下查,发现了一个更古老的神话人物——常羲。 《山海经》里记载,常羲是天帝帝俊的妻子,生了十二个月亮,代表一年十二个月。她可不是普通的神仙,而是负责制定历法的月神。常羲要通过观测月亮的盈亏变化来设置闰月,确保阴历和阳历能协调运转。这活可不简单,需要长年累月观测天象,还得精通复杂的历法推算。 语言学家们又有新发现。清代学者毕沅在研究《吕氏春秋》时指出,“尚仪”就是”常仪”,而”仪”在古音里跟”何”一样,后来就演变成了”嫦娥”。也就是说,常羲、常仪、尚仪、姮娥、嫦娥,其实都是同一个人物在不同时期的不同叫法。 为什么会有这么多名字?这里面有个重要原因。到了西汉文帝刘恒当皇帝的时候,按照古代避讳的规矩,老百姓不能用跟皇帝名字读音相同的字。“姮”跟”恒”读音接近,所以就改成了”嫦”。从那以后,“嫦娥”这个名字就流传下来了。 更关键的问题来了:传说中的嫦娥到底是什么人?根据这些线索,学者们有了新的推测。史料记载,嫦娥来自东夷部落的娵訾氏,这个部落特别擅长观测月亮进行占卜。她很可能就是部落里最厉害的天文观测专家。 想想看,在那个没有望远镜、没有天文台的年代,能准确观测月相变化,预测月食日食,制定历法,这得需要多大的本事。常羲凭着这些技能,在当时肯定是个了不起的人物。老百姓把她当神仙敬,完全说得通。 后来的事情就是传说加工了。随着时间推移,人们把这位天文专家的故事越传越神,加上了后羿射日、西王母赐药这些情节,塑造成了一个偷吃仙药、飞升月宫的悲情女子形象。这个版本更浪漫,更戏剧化,自然也就更受欢迎,慢慢取代了最初的版本。 王家台秦简的发现,让我们看到了神话背后可能存在的真实历史。这批竹简出土后,学术界争论很激烈,但大部分专家都认定这就是失传已久的《归藏》原典。它不仅推翻了”《归藏》是汉人伪造”的说法,更为研究先秦时期的天文历法、占卜文化提供了珍贵资料。 这件事告诉我们,神话传说虽然充满想象,但往往有历史的影子。那个被我们误解了两千多年的”嫦娥”,或许真是一位掌握着高超天文知识的古代女性。她的智慧和成就被后人神化,最终变成了我们今天熟知的月宫仙子。 从”恒我”到”常羲”再到”嫦娥”,这个名字背后藏着的,可能是一位真实存在过的天文学家。秦简的发现让历史和神话有了交集,也让我们重新思考那些耳熟能详的故事。你觉得嫦娥的真实身份是什么?欢迎在评论区说说你的看法。

![瓜[吃瓜]唐朝诡事录之长安上线时间:11月8日晚上八点。怎么这么晚?](http://image.uczzd.cn/15632127403915317388.jpg?id=0)