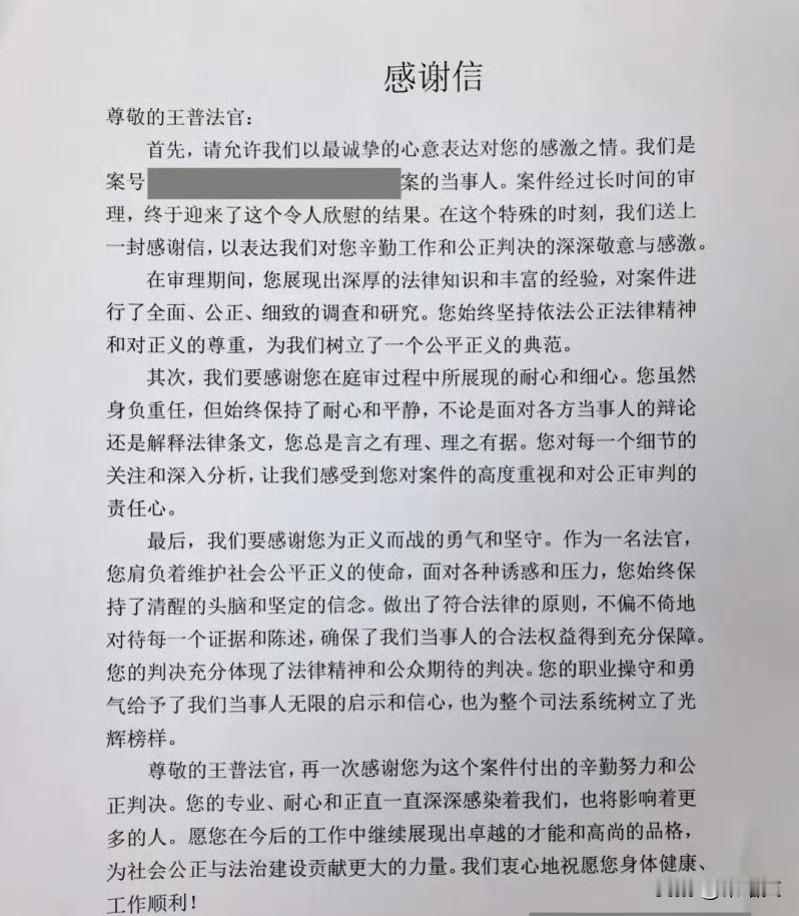

广东珠海,一名男子与妻子买下的婚内房产,为了女儿的将来登记在她名下。多年后,父亲患病,失去工作能力,妻子与之离婚,女儿也被判给妻子。女儿长大后,想要出国留学,但钱不够,就想着把自己名下的房子卖了。然而因为男子没有工作能力,一直住在房子里,女儿的姑姑也住在这,照顾患病的兄弟。当女儿提出要父亲搬离后,被拒绝。于是女儿将父亲和姑姑告上法庭,法院判了。 2008年,李先生与妻子在珠海买下一套80平米的房子,房产证上写着6岁女儿小美的名字。那时,他们以为这是一种爱的传承。2010年,命运骤变,李先生突发脑梗,做了开颅手术,从此丧失劳动能力。妻子照顾多年后身心俱疲,夫妻感情逐渐破裂。2013年,两人协议离婚,小美随母生活,李先生留在那套写着女儿名字的房中,由姐姐轮流照料。 时间向前,小美长大成人,远赴海外留学。她学习优秀,却经济拮据。想到那套房,她认为自己有权出售以缓解经济压力。她多次联系父亲,希望他搬离,“爸,这房子是我的,我想卖掉继续念书。”李先生答得平静又无力:“房子虽然登记你名下,但钱是我出的,现在我没能力租房,也没别的地方住。”母亲出面协调无果,小美最终决定诉诸法律,将父亲和姑姑一并告上法庭,要求他们腾房。 庭审现场,小美的律师援引《民法典》第240条:所有权人对自己的不动产依法享有占有、使用、收益和处分的权利。房子在小美名下,她理应有权决定房屋的去留。然而,李先生的代理人则指出,房屋购于婚姻存续期间,资金来源于夫妻共同积蓄,登记在女儿名下属于基于亲情的无偿赠与行为,目的在于保障家庭共同生活。如今李先生身患重病、生活无依,强行腾退将剥夺他唯一的住所。姑姑则表示,她只是偶尔来照顾弟弟,从未占有房屋,小美“告错了人”。 案件的争议焦点在于形式产权与伦理义务的冲突。法律层面,小美确实拥有产权,但《民法典》第6条同时规定,民事主体应遵循公平原则,合理确定权利与义务。小美虽为登记权人,但其所有权来自父母赠与,这种家庭赠与并不意味着父母失去居住权。《民法典》第26条进一步明确,成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。《老年人权益保障法》第16条也规定,赡养人应妥善安排老年人住房,不得强迫其迁居条件低劣的房屋。若女儿执意卖房,将使身患重疾的父亲流落街头,这显然违反公序良俗。 法院审理认为,房屋虽登记在小美名下,但购房款来源于父母共同财产,属于附条件赠与,赠与目的为家庭共同使用,并非完全转移所有利益。李先生现无劳动能力,生活困难,小美作为唯一子女,有赡养义务,应确保其居住基本需求。姑姑照顾弟弟的行为属亲情互助,不构成侵权。最终,法院判决驳回小美的诉求。 判决书中指出,《民法典》第8条明确,民事主体从事民事活动不得违背公序良俗。法律保护所有权,但更维护家庭伦理的底线。子女在主张权利时,应综合考虑父母的实际状况与生活需要,否则虽合法却失情理。 这起案件的社会意义远超一个家庭纠纷。现实中,越来越多父母将房产登记在未成年子女名下,初衷是为爱与保障,但法律上,这类“名义所有”常隐藏风险。产权登记确实能确认名义所有权,但在家庭内部关系中,法院往往更重视实质公平与道德义务。一旦家庭关系破裂,这种做法反而容易引发争议。 法律不是冰冷的字条。它既要维护权利,也要守住人伦。房产证上可以写孩子的名字,但责任与良知不该被抹去。赡养父母不是可选项,而是成年人的法律与道德底线。当“产权”遇上“亲情”,一方若只讲权利而忘了义务,最终得到的往往只是纸面上的胜利与现实中的孤独。