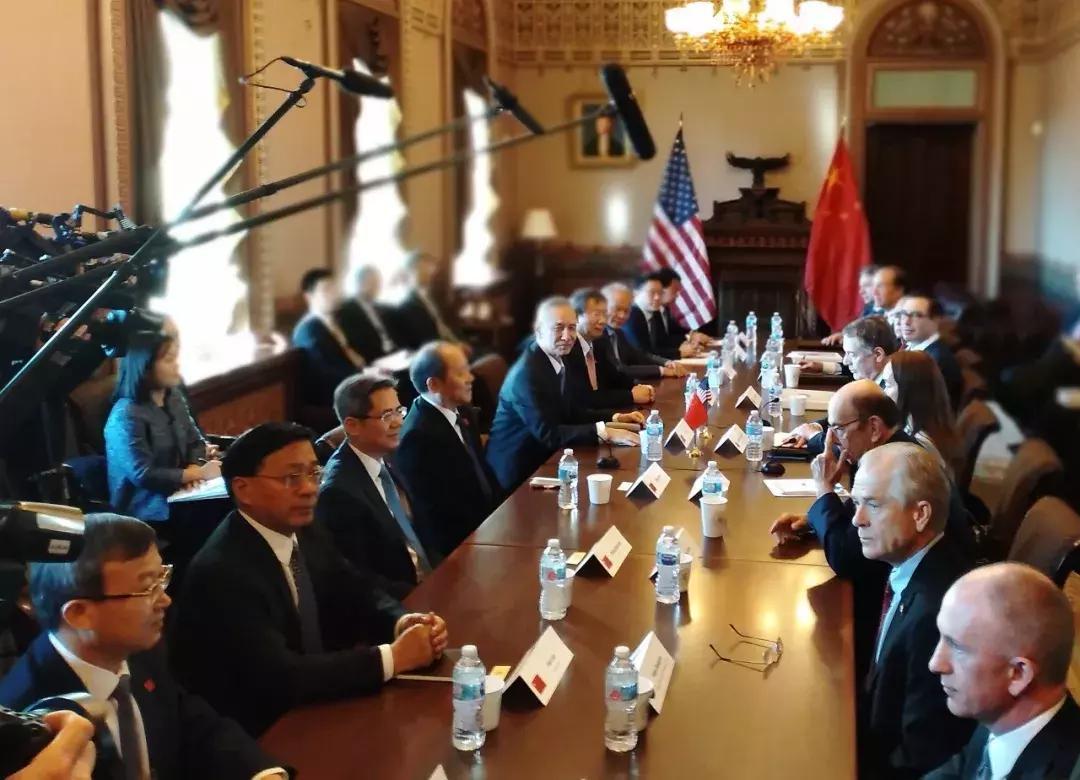

元首会晤后,商务部就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问,我认为有4点很重要: 第一,“联合安排答记者问”这一形式本身,就传递出丰富信息,回顾过往,中美经贸对话常陷入“你开你的发布会,我开我的吹风会”的隔空喊话模式,表述温差时有显现。 此次双方选择并肩而立,面对媒体就磋商内容作出一致性表述,这一姿态转变意味深长,它表明双方正尝试为对话建立“最小共识基础”,在管控分歧的前提下寻求共同叙事。 这并非单方面让步,而是大国博弈策略从“零和”向“非零和”演进的现实调整,在深度相互依存的时代,纯粹对抗只会导致双输困局。 第二,本次磋商的可贵之处在于其“颗粒度”,对话并未停留在宏观原则的宣示,而是直击关税争议、技术合作、供应链稳定等企业关切的实质议题。 这种务实风格,犹如将庞大沉重的经贸“巨石”分解为可搬运的“砾石”,既降低了单次谈判的政治压力,也提升了问题解决的可操作性。 特别是在全球产业链重构加速的当下,探讨如何增强供应链韧性、减少非经济因素干扰,直击企业运营痛点,为未来合作描绘出更清晰的路径。 第三,磋商中,“为双边经贸关系建立护栏”的表述值得关注,这一理念的深化,标志着双方对竞争本质的认识趋于成熟,“护栏”的要义不在于消除竞争,而在于设立“交通规则”,防止良性竞争滑向恶性冲突。 在知识产权、市场准入等具体领域探讨共同遵守的规范,本质是为日益激烈的经贸博弈安装“缓冲装置”。 这表明历经多年摩擦,两国正逐渐接受“竞合并存”的长期性,并将精明管理复杂关系置于首要位置。 第四,选择吉隆坡,东盟核心国家作为磋商地点,颇具战略考量,在第三方场域展示协调能力,既是向地区国家释放合作信号,缓解选边站队焦虑,也试探了在区域多边框架内化解双边矛盾的可能性。 这折射出双方在“全球南方”影响力竞争的新思路:在展现合作姿态中展开竞争,或将成为未来大国博弈的新常态。 纵观此次互动,它更像一次谨慎的“压力测试”而非终极解决方案, 双方在保持核心立场的同时,正尝试为过度绷紧的关系寻找适度回旋空间。 其成败关键,不仅在于能否将共识转化为具体成果,更在于能否顶住国内压力,维系这一来之不易的务实势头。 中美经贸关系的深层博弈,早已超越贸易平衡范畴,演进为关于技术标准、发展模式和全球治理权的全方位竞合。 吉隆坡磋商的最大价值,在于提示我们超越“谁胜谁负”的简单叙事,转向构建大国竞争的“新型伦理维度”。 在人类命运紧密相连的今天,传统现实主义那套“无规则权力游戏”的竞争模式已显不足,面对气候变化、疫情管控、核不扩散等生存级挑战,纯粹的实力对抗既危险又短视。 作为全球前两大经济体,中美如何相处,实际上是在为21世纪的大国关系书写规则。 吉隆坡展现的“务实接触”,本质上是对 “有管理的竞争”模式的探索,这要求双方具备三种能力: 底线思维能力:清晰界定可能引发系统性风险的“红线” 危机管控能力:即使在最激烈竞争中,保持沟通渠道畅通 全球公域共建能力:在公共卫生、绿色科技等关乎人类共同命运的领域开展合作 这种思路不是理想主义的一厢情愿,而是基于冷酷的理性计算,在相互确保经济威慑的前提下,为竞争设定规则恰恰符合各自的国家利益。 吉隆坡的尝试表明,双方部分精英已认识到,未来的竞争不再是攻城略地的“拳击赛”,而更接近设定行业标准的“围棋局”,既有围堵,也有共活。 将竞争纳入规则框架,需要确立“竞争中性”原则,即承认各自发展模式的合理性,在公平规则下竞争。 同时,可以探索建立“三分法”处理机制:明确合作领域、良性竞争领域和需要规避的冲突领域,实现竞争与合作的并行不悖。 重塑竞争伦理,意味着真正接受这个多元世界的复杂性,并在其中找到共处之道,吉隆坡迈出的这一小步,若能坚持走下去,或许将成为引领国际社会走出“新冷战”迷思的重要转折,这不仅是两国需要的智慧,更是这个时代赋予的使命。