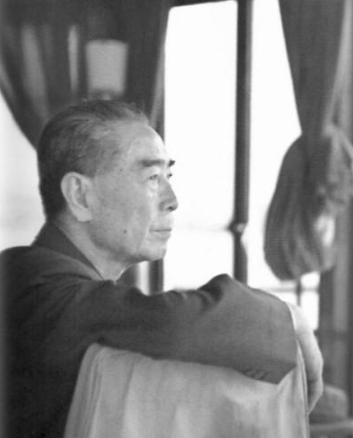

1970年,哈军工突然解体,就连周总理都不知道,等周总理得到消息时,早已无力回天。[ok] 新中国成立之初,面对严峻的国际形势和朝鲜战争的现实需求,培养自己的军事科技人才显得尤为迫切。 一九五二年,聂荣臻、粟裕等将领向中央提出建立军事工程学院的建议,很快得到了批准。 刚从朝鲜战场归来的陈赓大将接下了这个艰巨任务,筹建之初,摆在面前的是哈尔滨南岗区的一片荒地。 这里冬季严寒刺骨,基础设施几乎为零,陈赓带着首批师生,开始了白手起家的创业历程。 师生们既是学习者也是建设者,白天他们参与校舍施工,晚上在临时板房里研究教学方案。 由于缺乏现成教材,大家分工合作,手工抄录、翻译能找到的一切技术资料。 实验室设备短缺是最棘手的问题,师生们想尽办法,用废旧零件组装成简易的实验装置。 一位老教授回忆,当时为了制作一个简单的光学仪器,他们跑遍了哈尔滨的旧货市场寻找材料。 令人惊叹的是,仅仅三年时间,这片荒地上就建起了五栋教学楼,总面积超过六十万平方米的教学和生活设施,专业实验室达到一百四十九个,基本满足了教学科研需求。 钱学森先生后来参观时,对这样的建设速度和质量表示赞叹,他认为在当时的条件下,能够如此迅速地建成一所高水平的军事工程学院,确实难得。 陈赓大将深知人才是办学的关键,他经常亲自登门拜访各地专家,用诚意邀请他们加入。 许多知名学者放弃优越的工作条件,来到寒冷的北国,共同投身这项事业,他们的付出,为学校的快速发展奠定了坚实基础。 到五十年代末,哈军工已经培养出上万名军事科技人才,这些毕业生中,有三百多人后来成长为省部军级领导干部。 在“两弹一星”等重大国防科研项目中,近半数核心技术骨干都曾在这里学习或工作过。 一九五九年,陈赓提出“尖端集中,常规分散”的办学思路,对院系进行调整,部分专业独立建校。 这一决策客观上为更多国防特色院校的建立创造了条件。 哈军工在一九七零年完成历史使命,学校主体南迁长沙,发展成为国防科技大学。 其他院系分别并入哈尔滨工程大学、南京理工大学等高校。 虽然校名不再使用,但哈军工的办学理念和精神在这些院校中得到了延续。 从国防科技大学的航天科研,到哈尔滨工程大学的船舶专业,再到南京理工大学的兵器学科,都能看到当年的传承。 网友纷纷来了一波评论。 “看完泪目了!我爷爷就是哈军工第三期学员,他说陈赓大将冬天查寝会摸暖气片,发现不热当场叫后勤处长来训话,那种‘将军给学生当后勤部长’的作风,现在哪个大学有?” “我们学校实验室还留着哈军工时期的手摇计算机,导师说当年算弹道要摇几万次,学生手上全是茧子。” “现在条件好了,但那种‘算不出来不睡觉’的劲头不能丢!” “补充个细节:哈军工解体时图书馆有18万册孤本军书,师生们用行军背包徒步转运,零下二十度走坏几百双棉鞋,没让一页资料受损,这才是真正的‘散作满天星’!” “对比太强烈!现在申请科研经费要填三十页表格,哈军工当年用废炮弹壳造出风洞,到底什么是真正的‘破五唯’?值得深思。” “作为哈尔滨人骄傲啊!现在哈工程大学还有个‘军工灰’砖墙保留着,每次路过都想哭,那片荒草地如今是国家级实验室,陈赓大将看到会欣慰吧。” “查了下吓一跳:哈军工存在17年,毕业生参与了两弹一星、银河计算机、歼-20等43个大国重器项目,平均每名学员贡献1.7个国防工程,这效率空前绝后!” “最打动我的是‘边建边教边学’,校舍没盖好就在帐篷里上课,这种务实精神现在太缺了。” “建议高校开学第一课都讲讲马明德教授用帆布造风洞的故事。” “爷爷哈军工、父亲国防科大、我南理工,家里饭桌常聊三代人的‘风洞进化史’。” “哈军工就像基因,藏在每个军工院校的DNA里。” “陈赓的智慧在于把‘尖端集中、常规分散’用到极致。” “这就像现代企业的核心业务聚焦+生态链孵化,六十年前的管理思维至今超前。” “也要看到时代局限,当时集中资源办大事是必然选择,现在更需哈军工精神+现代科研体系结合,比如开放合作与保密如何平衡?” 如果陈赓大将来到今天,您认为他会最先改革当前教育体系的哪个环节?是项目申报的繁琐流程,论文至上的评价标准,还是校企合作的形式主义?欢迎用具体案例畅谈。 信息来源:凤凰卫视