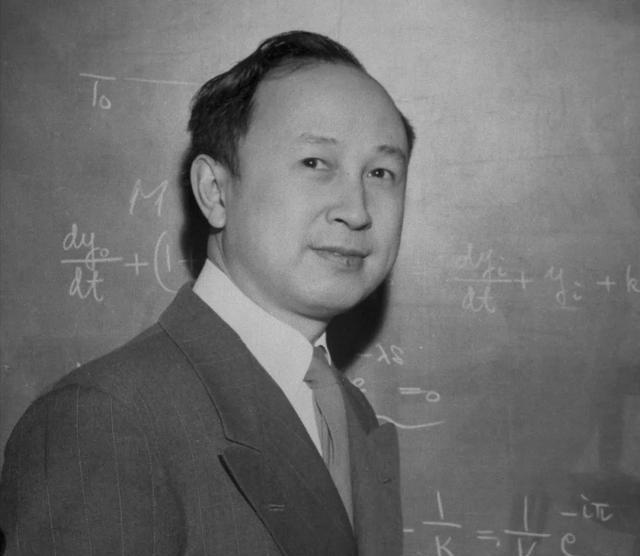

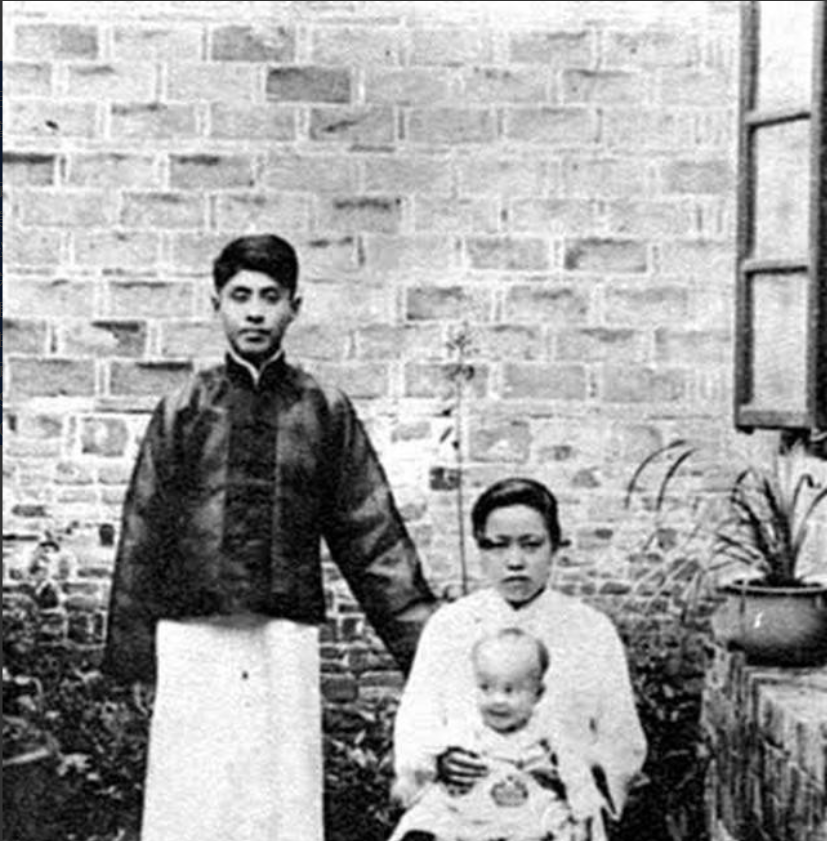

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高! 然而,这位注定要被载入史册的科学家,却在卫星升空的前夜,于北京中关村“特楼”的一间卧室里,亲手结束了自己的生命。 他的身后,留下了两个截然不同的符号,一个是星空中的不朽荣耀,另一个是尘世里的无尽悲剧。 很少有人知道,赵九章能在卫星功臣里占据如此重要的位置,是用数十年跨领域深耕铺就的。他出身中医世家,原本预备学文,五四运动的浪潮让他改弦更张,立志“科学救国”,这一选择彻底改变了他的人生轨迹 。1933年从清华物理系毕业后,他远赴德国师从气象学家菲克尔,1938年拿到博士学位时,正是国内抗战最吃紧的阶段,导师以优渥条件挽留,他却辗转十余个国家毅然归国,直奔昆明西南联大任教。 那会儿西南联大的生活苦到极致,他的全部家当用一辆小马车就能装完,吴有训见了都忍不住落泪。可即便薪水只够糊口,他夜里还点着油灯写讲义,硬是编出了我国第一本《动力气象学》,更提出“长波斜压不稳定”概念,成了现代天气预报的理论基石之一 。谁也没料到,这位气象学家后来会成为航天事业的开拓者。 1957年苏联发射第一颗人造卫星的消息传来,赵九章立刻意识到航天时代来了。他到处作报告、写文章,反复强调“中国必须有自己的卫星”。1958年中科院成立“581组”专门搞卫星,钱学森任组长抓总体规划,赵九章当副组长,具体负责卫星探测仪器和高空物理研究,这条分工线在后来的史料里写得清清楚楚 。 为了打基础,他带着团队先从探空火箭起步,和上海机电设计院合作完成十多发T7火箭试验,连小狗上天的生物探测都做了,硬生生在空白领域练出了第一批技术骨干。1964年他参观导弹发射后,更加坚定了卫星与国防结合的想法,当年12月就给周恩来总理写了建议书,恳切要求将卫星研制纳入国家计划,这封信成了“东方红一号”立项的关键推力之一[[__LINK_ICON ]]()。 1965年的“651会议”上,正是赵九章牵头做卫星方案报告,最终团队拿出4个方案、15万字材料,敲定了那颗1米直径72面体的卫星雏形,还定了“上得去、抓得住、听得到、看得见”的目标,“东方红一号”的名字也是这次会上定下来的。更关键的是,卫星用的多普勒测速定轨系统,是他组织团队反复验证计算后才被采纳的,后来正是靠这个系统,全世界才能精准捕捉到卫星轨道 。 可这位核心推动者,在1966年起就不断遭受冲击。他兼任院长的卫星设计研究院刚组建不久,实验室就被封了,亲手积攒的研究资料遭抢被毁。有同事回忆,他那段时间瘦得脱了形,却还偷偷叮嘱学生“别放弃,技术丢不得”,哪怕被批斗后走路都不稳,仍在琢磨卫星温控问题——“东方红一号”用的无源温控技术,就是他早年带队预研的成果 。 1968年10月26日清晨,赵九章走了,距离卫星升空只剩18个月。1970年《东方红》乐曲响彻寰宇时,他没能听见;1978年邓小平批示为他平反时,他已沉眠十年;直到1999年,“两弹一星”功勋奖章才追授到他家人手中 。 现在说起航天元勋,很多人先想到钱学森,却忘了赵九章是真正把卫星从“想法”变成“图纸”的人。他一辈子开拓了气象学、地球物理、空间科学三个领域,培养出十几位两院院士,留下的不仅是技术,更是“靠自己”的骨气 。这种藏在幕后的奠基之功,不该被历史冲淡。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户64xxx80

真不容易,可惜

江梅映月

致敬英雄

bison

四人帮害了不少国之栋梁,让中国发展倒退二十年

一苇渡江

共和国之殇[大哭][大哭][大哭]

仕人

唉[不开心]

沧浪之水

祸国殃民的四害,伤天害理,罪恶罄竹难书,必须下地狱!有些人同情李进,真无知!