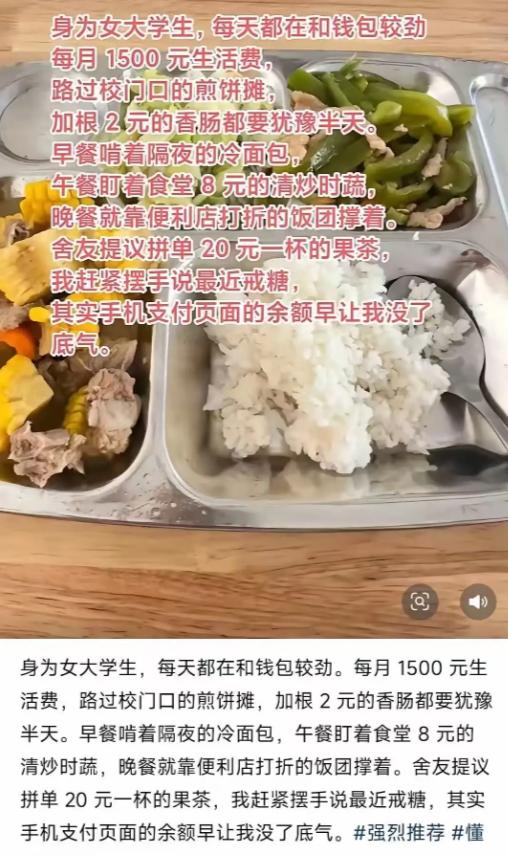

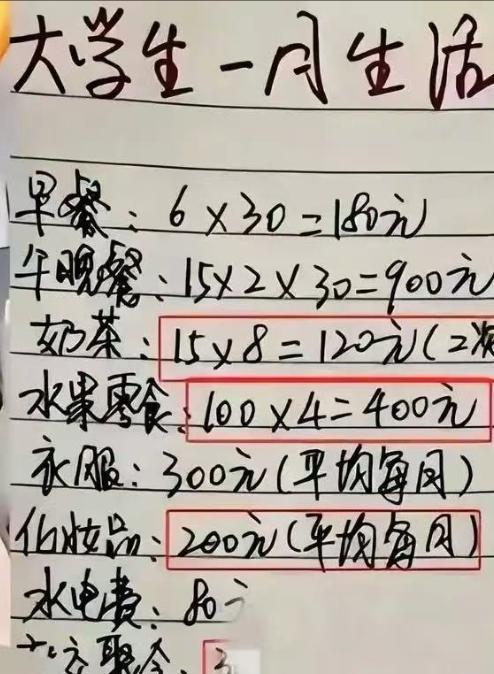

大学女生哭诉,父母一个月只给1500的生活费,根本不够。而她晒出的生活费清单,让网友炸锅了!网友:没有公主命,就不要得公主病!既然出生在普通家庭,就要多体谅父母的不易,学会感恩和节俭! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1500元,一个看似普通的数字,却让一场关于“够不够用”的争论在网络上炸开了锅。 起因是一位大一女生小璐,她在社交平台上发帖,说自己一个月的生活费只有1500元,实在难以支撑大学生活。 帖子一出,评论区瞬间炸了,从“你太会花”到“物价太高”,从“心疼父母”到“体谅孩子”,每一句都像在不同年代的人心里敲了下锣。 小璐来自一个普通家庭,父母都是老实人,攒钱供她上大学不容易,刚上大学那会儿,她满心欢喜,觉得1500块够吃够用,甚至能省下一点。 可没几天,现实就给了她一个响亮的耳光,学校食堂虽然不贵,但一天三顿下来也得三四十,算下来一个月光吃饭就要花掉一千多,再加上日用品、洗漱、偶尔的文具消耗,就所剩无几。 最让她为难的,是每当室友相约去吃饭、唱K、看电影,她总要在手机上假装忙着回消息,其实是在算账。 有人说,这不就是消费观的问题吗?少喝几杯奶茶,少买点化妆品,不就能省下来?可事情没那么简单。 大学的生活节奏快得让人喘不过气,班级活动、社团聚餐、朋友生日……每一笔都不大,但加起来能让钱包瘪得比脸还快。 而且在同龄人中,消费早就不只是花钱的事,而是一种“融入”的方式,没有人想因为一杯咖啡的钱被孤立。 但站在父母那头看,这1500块已经是极限,他们那一代人眼里的“够用”,和孩子们的“基本需求”之间隔着几十年的物价和观念。 父母心想:吃饱穿暖就行,没必要讲究牌子;而孩子们想:我不求奢华,但至少得体面点,一个在乎温饱,一个追求体面,这就是代际之间的现实鸿沟。 在评论区也有不少人举出了自己的账本,有的人说,自己上大学那会儿,一个月800块照样活得有滋有味,饭卡余额还能剩;也有人说,现在物价翻倍,连最普通的生活都不便宜了。 争论的焦点从钱,渐渐转到了心态。有人感慨,现在的年轻人太容易被“体面焦虑”绑架,买的不是东西,是一种“我也没落后的错觉”。 其实这份焦虑,不完全是虚荣,社交媒体的世界太容易制造幻觉,别人晒出的不过是一餐一景,但在屏幕那头的年轻人看来,却像是一种“标准”。 于是在看不见的攀比中,消费成了一种无声的竞争,1500元的生活费,倒不是完全不够,而是难以支撑那份“想要跟上世界”的心情。 但话又说回来,大学的意义从来不是比谁更会花钱,而是学会怎么过日子。钱少不丢人,乱花才可惜。 理智的消费,不是抠门,而是知道什么该花,什么能省,比如,一杯奶茶的快乐不如一顿热饭的踏实;买新衣服的冲动,也许比不上攒下一笔旅行的钱有成就感。 有网友留言说得很现实:“不是生活费不够,是生活的想象太多”这话不刺耳,反而扎心,大学生活确实多彩,但彩色不等于奢侈。 能量入账的方式不止靠父母的钱包,还能靠自己的努力,周末做兼职、写稿子、当助教……靠自己赚来的那一点钱,往往比父母打来的生活费更让人珍惜。 这场关于1500元的争论,其实是一面镜子,照出了时代的变化,上一代人节俭成性,因为他们经历过拮据;这一代人更懂得享受,因为他们成长在选择更多的年代。 没有谁对谁错,只是每个时代的“够用”标准不同,而真正成熟的标志,不是挣得多或花得少,而是懂得换位思考,既能体谅父母的辛苦,也能理性规划自己的生活。 所以,1500元到底够不够用?对有的人,它是一种克制;对另一些人,它是一种焦虑。 答案或许并不重要,重要的是,在有限的条件下,依然能过出自己的节奏,毕竟钱的价值不止在数字上,而在于它帮你学会的东西:独立、节制、感恩,以及那份对生活的分寸感,懂得这一点,1500块也能活出风景。 对此,大家有什么看法呢?