釜底添薪:孙文垣治下消症的温补智慧

明代医家孙文垣曾遇一疑难病案:一书办年过五十,沉湎酒色,忽患下消之症,日夜小便二十余次,尿色清白味甜,凝结如脂,更有油光。半载医治无效,腰膝软弱,饮食减半,神色憔悴。六脉无力,看似危殆,然孙氏以温补下焦之法,不终剂而愈。此案打破“消者皆热”之常规,揭示中医辨证论治的深邃智慧。

下消本质:釜底无火,津液不升

《素问·经脉别论》云:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。”此言正常水液代谢。然患者“六部皆无力”之脉,《内经》明示“脉至而从,按之不鼓,诸阳皆然”,此乃真阳虚衰之确据。

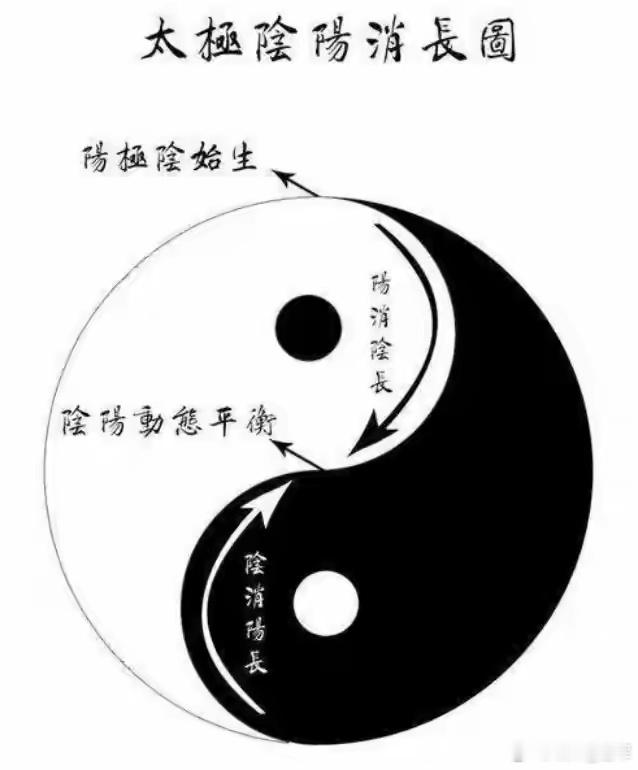

孙氏以“釜盖”为喻,精妙绝伦:“釜虽有水,必釜底有火,盖乃润而不干。”肾为水火之脏,内寄命门真火。此火一衰,无力蒸腾水液上承,故在上口渴多饮;在下固摄无权,故小便频多。这与张仲景《金匮要略》“男子消渴,小便反多,以饮一斗,小便一斗,肾气丸主之”一脉相承。

温补妙法:培本固元,引火归源

观孙氏处方,深得温补精髓:

重用熟地六两为君,此非寻常之举。张景岳称熟地“至阴之药,有至阳之理”,专入肾经养血填精。配以鹿角霜、鹿胶血肉有情之品,正如《本草纲目》所言“鹿乃纯阳之物,其角霜能通督脉”,直补先天。

山萸肉、山药、菟丝、枸杞协同助力,契合《药品化义》“山茱萸滋阴益血,主治脑骨痛”之论,共奏滋补肝肾之功。

附子、桂心虽为使药,用量仅七钱,此中大有深意。李时珍谓:“附子禀雄壮之质,有斩关夺将之气。”小量用之,如灯添油,引火归源,正合《内经》“少火生气”之旨。

辨证精髓:洞悉真寒假热

时医多执“消者皆热”之见,盖因金元之后,河间学派“六气皆从火化”影响深远。然孙文垣能破此窠臼,实因深得诊法三昧。

患者尿虽甜,然色清白;虽多饮,却脉无力。此乃真寒假热之象,正如王冰注《内经》所言:“火之不守,其则轻疾而无所不至也。”肾火不守本位,不能蒸津液上升,反直趋下焦而成消渴。

朱丹溪虽倡“阳常有余,阴常不足”,然在《格致余论》中亦强调:“脾具坤静之德,而有乾健之运。”此案正是坤德失其温煦,乾健无以运转之象。

医理传承:从仲景到景岳的温补源流

孙文垣此案,实承仲景肾气丸之法而有所发挥。仲景立肾气丸治消渴,开温补治消之先河。至明代,张景岳大力倡导“阳非有余,阴常不足”,其在《类经》中明言:“天之大宝,只此一丸红日;人之大宝,只此一息真阳。”

孙氏处方,可视为肾气丸之变通:以熟地代干地黄,力专而宏;加鹿角霜、桑螵蛸等,增强温涩之力;配远志、茯苓,使补而不滞。此方配伍之妙,在于阴阳互生,刚柔相济,正合景岳“善补阳者,必于阴中求阳”之论。

现代启示:辨证不可执一

此案于今日临床尤具深意。当今糖尿病多从阴虚燥热论治,然若见脉弱、尿清、神疲者,岂可一味清热润燥?

孙氏之治启示后人:治病必求其本,辨证不可执一。清代徐灵胎在《医学源流论》中慨叹:“同一病也,而治法不同,药亦各异,皆能愈病,何也?盖病同而人异也。”人之体质有阴阳偏颇,地有南北燥湿之差,岂可一概而论?

孙文垣治下消一案,如暗夜明灯,照亮中医辨证论治的精髓。其“釜底添薪”之喻,不仅解释了下消症的真机,更揭示了人体气化运行的奥秘。

《周易》有云:“一阴一阳之谓道。”中医之道,不在死守常规,而在通权达变;不在固执一法,而在圆机活法。孙文垣见消不止消,察脉辨机,终起沉疴,这正是:“医者意也,在人思虑。”此案历经四百余年,其智慧光芒不减,仍为今日临证之明镜。

作品声明:内容仅供参考,如有不适及时就医

![中医肯定是有效果的,但是好中医太难找到是真的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/12021583063831809781.jpg?id=0)

![中医翻书你就祈祷吧[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16434675667043628166.jpg?id=0)