参观东京国立科学博物馆年度大展:“大灭绝展:生命史五大灭绝事件”。

这个特展主要聚焦于生物灭绝史。生物灭绝主要可以分为两大类:背景灭绝和集群灭绝。背景灭绝也叫“通常灭绝”,它指的是在正常的地质时期和生态环境下,一直持续发生的、速率较低的灭绝。例如某个地区的干旱导致一种无法适应干旱的植物灭绝,依赖这种植物的某种昆虫也随之消失,这就属于背景灭绝,正常比例大概是一百万年灭绝10%左右。图2是背景灭绝的示例,这些是60-80万年前日本千叶县君津市的贝类族群,上面是200个现存种群,下面是13个灭绝种群,比例大概是6%。

集群灭绝就是通常说的“生物大灭绝”,指地球历史上短时间内发生的大规模集群灭绝事件,一次能消灭70%甚至更多的物种。主导因素包括气候剧变、火山活动及天体撞击等。自生命诞生以来的40亿年间,地球上发生过五次生物大灭绝事件,但每一次生命都克服了危机,幸存的和新生的物种在灭绝事件后开始复苏和发展,进而开创生物演化的新篇章,从某种意义上来说,大灭绝事件反而促进了生命的繁荣和进化。

特展用五个颜色标志五次大灭绝事件。第一次生物大灭绝是蓝色,发生在约4.45-4.44亿年前的奥陶纪末期。当时所有生物都生活在海洋中,火山爆发导致海洋寒冷化和海平面下降,结果是86%的物种灭绝。这是五次大灭绝事件中的第二大。

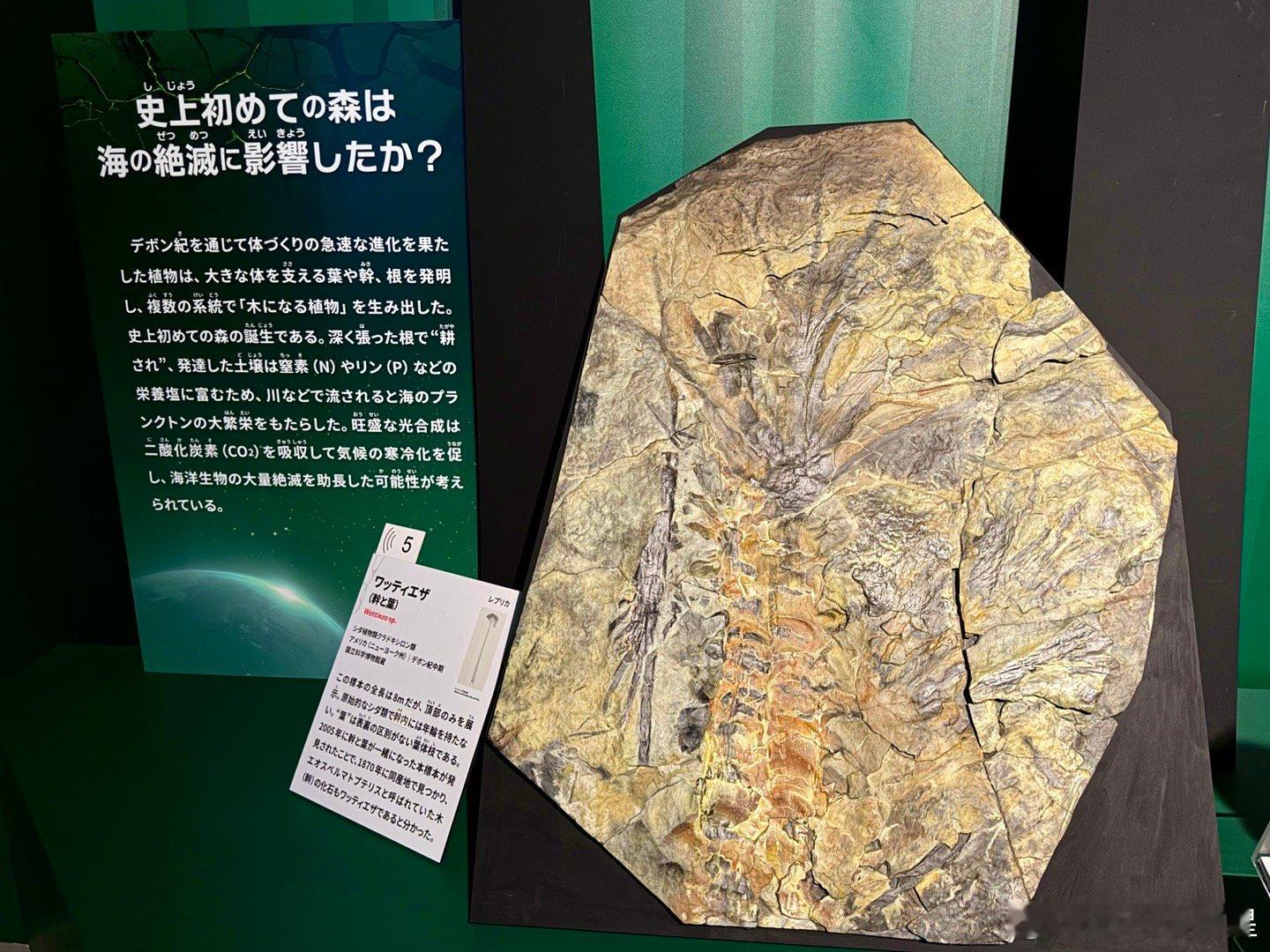

第二次是绿色,发生在约3.72亿年前的泥盆纪晚期,当时除海洋生物之外,陆地上已广布植物与动物,一系列由火山活动导致的降温海水缺氧,重创了海洋生态系统,海洋生物消失了42-69%,邓氏鱼等盾皮鱼类和许多三叶虫灭绝,而陆地生态系统则未受显著影响。这是五次大灭绝中规模最小的一次。

第三次是红色,发生在约2.52亿年前的二叠纪末期,西伯利亚的大规模火山活动导致80-86%的海洋物种和97%的陆地物种灭绝,这是史上规模最大、最严重的物种灭绝事件,标志着古生代的结束。恐龙、鱼龙及后续演化为哺乳动物的生物在这次灾难中幸存下来。

第四次是橙色,发生在约2.01亿年前的三叠纪晚期,这场灭绝事件是由海底岩浆活动引起连锁反应导致的,是五次大灭绝事件中的第三大,70-73%的海洋生物和70%的陆生物种灭绝。这次事件极大地改变了爬行动物的世界,并以一场绵延200万年的豪雨作为恐龙崛起的催化剂。

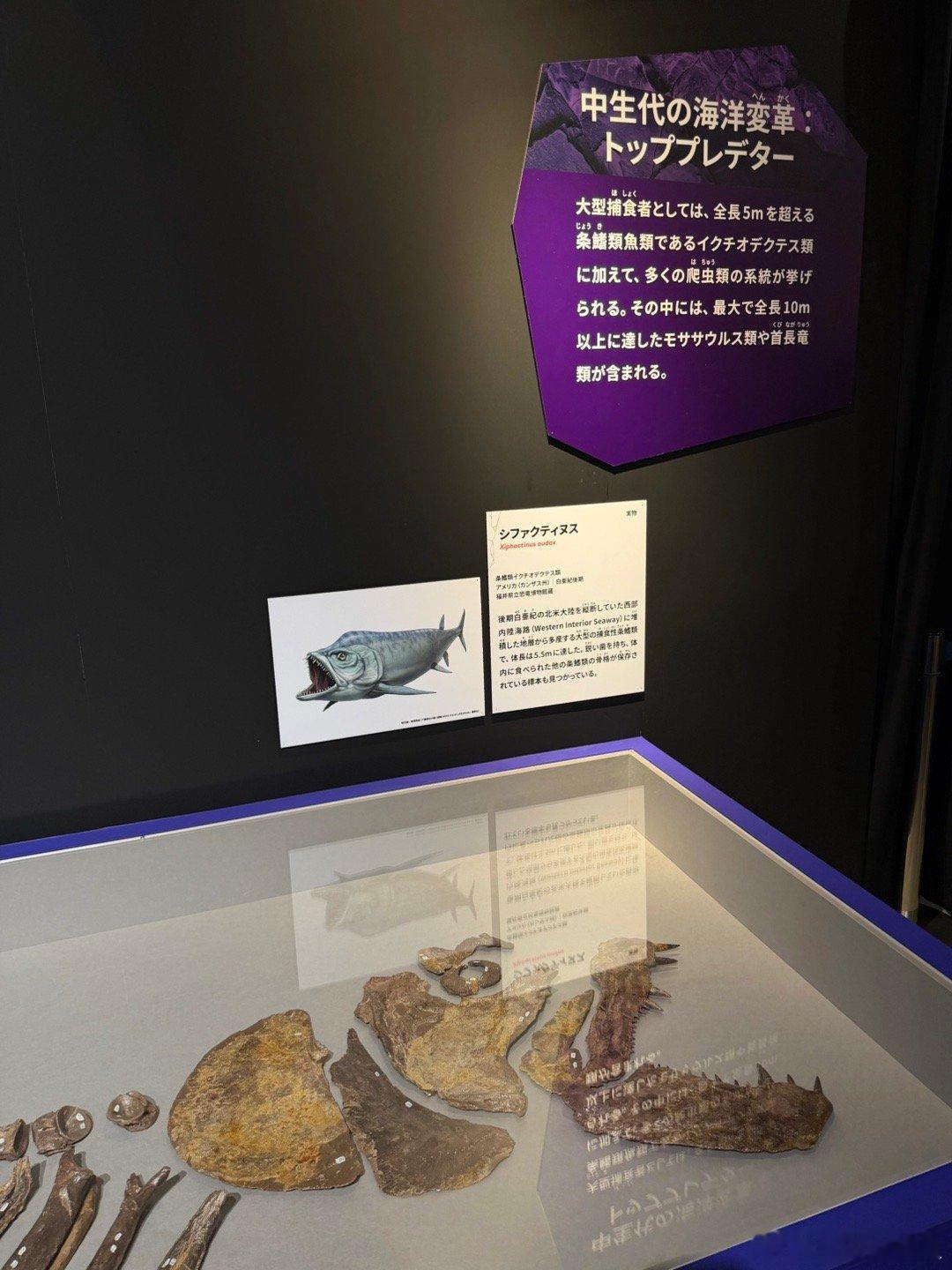

第五次是紫色,发生在约6500万年前的白垩纪末期,这是五次大灭绝中的第四大。一颗直径10KM的小行星撞击了尤卡坦半岛,导致68-72%的海洋生物和67%的陆地生物灭绝,中生代就此结束。恐龙除了之外兽脚类全军覆没,这也为哺乳动物的崛起提供了舞台。

展览的最后聚焦新生代,用浅蓝表示。尽管这一时期没有发生大规模物种灭绝事件,但剧烈的气候变化和人类活动,给生物世界带来了巨大的变化。本次特展最重要的展品是图9,全球首次公开展出的、长度约6米的大海牛化石。这是2006年在东京多摩川左岸发现的136-110万年前的大海牛化石,也是已知最古老的大海牛化石。这个物种是18世纪中期发现的,结果被人类过量捕杀,到1768年就灭绝了。这也提醒人类,自然环境有相当的脆弱性,如果肆意妄为,也许会导致可怕的结果。

谢田的环球足迹

![加拿大,阴间的人类标杆[doge]迷惑行为大赏](http://image.uczzd.cn/15050665191840131246.jpg?id=0)