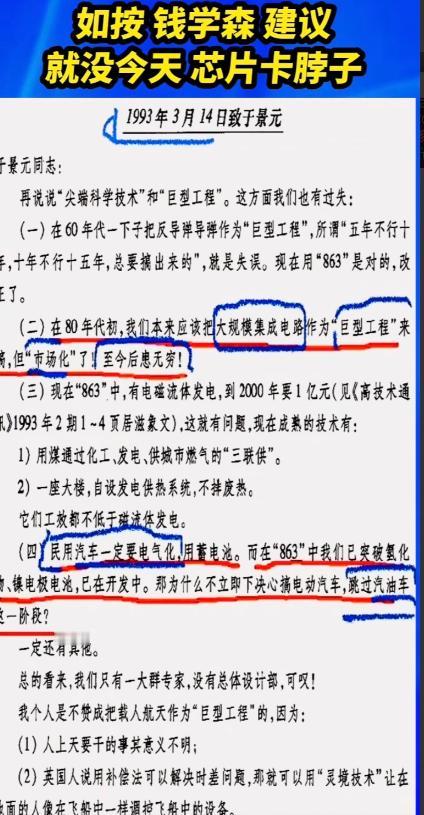

钱学森“神一般”的建议!32年前,钱老关于“尖端科技”和“巨型工程”的建议,成功预见到今日之中国现实。 1993 年,他就在给相关部门的报告里明确提出,中国必须集中力量搞 “上天、入地、下海” 三类巨型工程,哪怕短期内看不到回报也要坚持。 那会儿国内正忙着搞经济建设,不少人都觉得这建议太 “烧钱”了,甚至有声音说 “这还不如先解决吃饭问题呢”。 没人能想到,这份被质疑 “不切实际” 的方案,竟精准画出了今日中国的科技版图。 要说当年的争议那是相当激烈啊。 90 年代初,全国财政收入刚过千亿,有人算过一笔账,搞载人航天工程的投入,能盖几万个希望小学。 钱老在内部会议上直接反驳这种短视观点,他拿 50 年代搞 “581 工程” 举例 —— 当年有人觉得人造卫星不如拖拉机实用,可正是那项工程带出了火箭、材料、电子等一系列技术突破,后来全用到了工业生产里。 这番话点醒了决策层,也定下了 “以大工程带小技术” 的思路。 其实钱老的建议里藏着一套 “技术树” 逻辑。 他不主张零散搞研发,而是要靠巨型工程当 “主干”,催生出无数 “分支技术”。 就说 “上天” 这块,他力主的载人航天工程,光一个航天员出舱服就涉及 200 多个技术领域,其中新材料技术后来用到了高铁刹车片上,生命保障系统的原理被借用到医疗呼吸机研发中。 这种 “一棵大树结出百样果” 的效果,比单独砸钱搞某项技术划算多了。 “入地” 和 “下海” 的布局那是更显远见了。 他建议重点突破深地钻探和深海探测技术,那会儿石油、矿产勘探还依赖国外设备,深海更是一片空白。 现在再看,咱们的 “地壳一号” 能钻到地下万米,深海探测器能下潜到马里亚纳海沟,这些技术不仅保障了资源安全,还催生出高端装备制造产业。 我前阵子去青岛港,看到自动化码头的起重机用的就是当年深海探测衍生的精密控制技术,操作人员说这设备比国外的还耐用,这话听着心里特自豪。 国际上对这套逻辑也是从质疑到佩服。 当年美国航天专家嘲讽 “中国想一步登天”,觉得没有他们的技术转让根本搞不成。 可钱老早想到了 “自主闭环”—— 建议里明确要求每个关键环节都要有备份方案,不能被人卡脖子。 对比现在美国对芯片产业的打压,才明白这种 “全链条自主” 的远见有多重要。 俄罗斯航天专家后来坦言,他们就是少了这种系统性布局,才导致近几年技术断层。 有人觉得搞巨型工程是 “举全国之力办大事” 的惯性,这理解太浅了。 钱老的建议里藏着 “性价比密码”。 他算过,每投入 1 块钱到航天工程,能带动 10 块钱的相关产业产出。 就像高铁,当初有人觉得票价贵没人坐,现在不仅成了出行标配,还把列车制造、轨道建设技术卖到了全世界。 这种 “先投入后收获” 的模式,比跟着别人后面买技术省钱多了。 你们发现没,钱老的远见不止在技术本身。 他在建议里特别强调 “培养青年人才”,要求每个工程都要带起一支年轻团队。 现在航天、深海领域的核心骨干好多都是 80 后、90 后,正是当年那批跟着老专家干活的年轻人。 我认识个航天工程师,他说刚入职时参与的首个项目,就是钱老当年亲自审定的子课题,这种传承比任何技术资料都珍贵。 那些当年被骂 “浪费钱” 的投入,现在都成了最硬的底气。 没有当年的载人航天积累,就没有今天的空间站;没有深地钻探技术突破,油气资源勘探就得看别人脸色。 这跟咱们攒钱买房一个道理,当下紧点没关系,长远看是给未来铺路。 钱老当年说 “短期阵痛换长期安全”,现在才算真正读懂这句话的分量。 科技发展从来不是急行军,需要有人站得高、看得远。 钱老的厉害之处,在于他既懂技术原理,又懂国家发展的节奏,知道哪些领域必须咬牙坚持,哪些可以循序渐进。 这种 “既要低头拉车,也要抬头看路” 的智慧,不管是搞科研还是干事业都适用。 咱们今天享受的科技便利,从手机导航到高铁出行,背后都藏着老一辈科学家的远见。 他们当年顶着质疑做的决定,不是为了当下的掌声,而是为了几十年后的国家安全和发展。 这种 “功成不必在我” 的格局,值得每个人学习。 做事多些长远眼光,少些急功近利,或许就是对他们最好的致敬。 信息来源: 新浪财经——2025年02月19日钱学森32年前建言我国发展电动汽车:预言准确度让网友拜服!