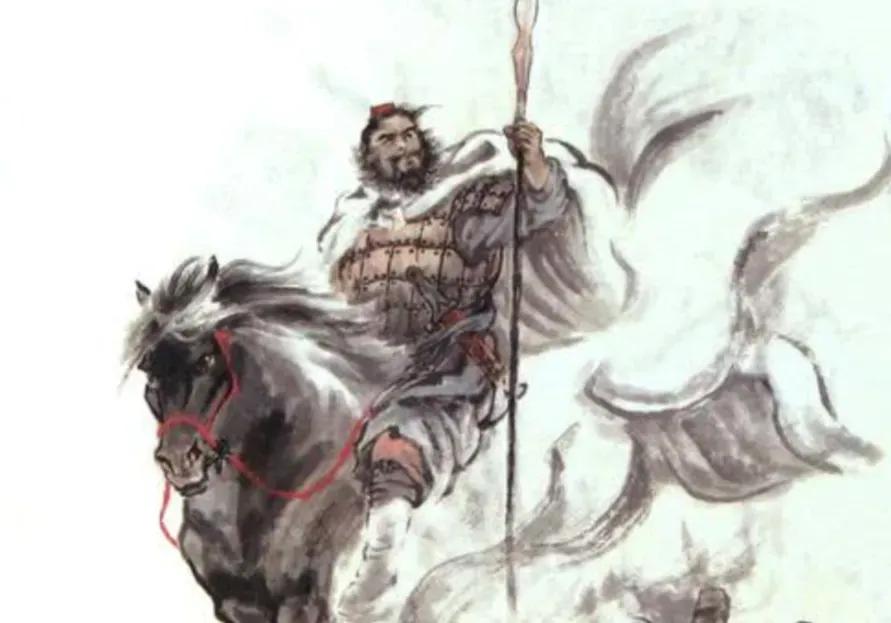

谁能想到,在战火纷飞、阵营对立的三国乱世里,一个魏国的贵族将领。 居然冒着生命危险,翻山越岭投奔了敌国,而他最想见的,竟然不是权势滔天的主帅。 而是一个边地小吏出身的地方官。 更离谱的是,这个地方官还没开口劝降,只是默默站在那里,就让这位贵族将领心服口服。 公元 249 年,夏侯霸叛逃蜀汉,与张嶷的相遇,成了三国史上最耐人寻味的一幕。 说夏侯霸是 “叛将”,其实不太准确,他不是投机取巧,更不是临阵脱逃,而是实在被逼无路。 他出身夏侯家族,是曹操当年的心腹关系户,地位不低,风头不弱。但偏偏赶上了司马家夺权,权力更替之下,像他这种 “曹家旧人” 就成了眼中钉。 司马懿动手干掉了曹爽之后,整个魏国的政治气候变了,再忠诚也挡不住 “清洗” 这两个字。 夏侯霸很清楚,自己留在魏国不是活着,而是等死。他主动离开是想活得像个人。 他选的路也不是条安全线,而是阴平小道,连牛马都难走的山路。他在山中迷路,靠杀马充饥才熬过来。 一个曾经锦衣玉食的贵族,最后靠啃马肉求生,这种落差,不是人人扛得住的。 他到了蜀汉,刘禅并没有把他当 “投诚者” 看待,而是主动化解他的顾虑,直言 “卿父自遇害于行间耳,非我先人之手刃也”,还指着自己的儿子说道 “此夏侯氏之甥也”,随即封他为车骑将军。 这官职高到什么程度?举个不太严谨的说法,就是连姜维当时都没这个待遇。别看刘禅平时不太争气,但在识人用人上,这次眼光不差。 他知道,夏侯霸不是个普通人,而是可以在乱世里独当一面的硬骨头。 至于姜维,他也并没有觉得 “功劳被抢”。相反,他非常支持接纳夏侯霸。 当时的蜀汉已经没有太多可以调动的精兵强将,而夏侯霸带来的,不只是战斗力,还有对魏国内部的了解。 更关键的是,他身上有一股从高位跌落仍愿意一搏的狠劲。 但夏侯霸最关注的人,却不是这些高官,他最想见的,是张嶷。 张嶷是个在南中边境整治地方、安抚民心的基层实干派。他没有耀眼的出身,也没什么 “关系户”,早年山贼作乱时,他背着县令夫人成功脱险,此事被广为传颂; 后来随马忠多次平定南蛮叛乱,因功被任命为越巂太守。在郡十五年间,他平定当地骚乱,重修城郭,打通越巂郡到成都的通道,推行盐铁治理,让边陲之地变得井井有条,甚得民心。 这种脚踏实地的实干者,谁不服? 他的名声远播,连魏国的商人都有所耳闻,久而久之,也传到了魏国军中。夏侯霸听说的,就是这样一个靠实绩立身的张嶷。 所以,当他到了蜀营,见到张嶷时,没有寒暄客套,直接走上去,握住他的手。因为打心眼里佩服这个人。 张嶷的回应也很冷静,没有热情洋溢地欢迎,而是以务实的态度说道 “以实绩立身,以初心相待,方为长久之道”。 一个在边地干惯了实务的将领,早已习惯看人以真、待事以实。他不是不信夏侯霸,而是知道,这种 “敌人变战友” 的关系,需要实绩与时间来筑牢根基。 夏侯霸后来参与了蜀汉的西北防御,在洮西一战中立下功劳。他没有再回魏国,也没再争权夺利,只是默默做事,用行动证明了自己的价值。 而张嶷,则在 254 年的北伐中战死,兑现了自己 “以身报国” 的承诺。真正让人钦佩的,不是职位有多高,也不是战功有多大,而是他活得有没有骨气,有没有一点点不肯妥协的执拗。 不少国家的关系看似紧张,表面针锋相对,但在某些领域,特别是科技、教育、文化交流上,依旧存在尊重和合作的空间。 像夏侯霸与张嶷这种基于个人能力和操守的认可,在今天依然有着现实的参照意义。 在今天的国际局势中,中国始终倡导互信、互利、平等、协作。在处理复杂国际问题时,中国强调的是互相尊重和共赢,而不是谁压倒谁、谁操纵谁。 夏侯霸与张嶷的故事,正好说明了这一点:当你尊重对手,对方也可能成为你的朋友。