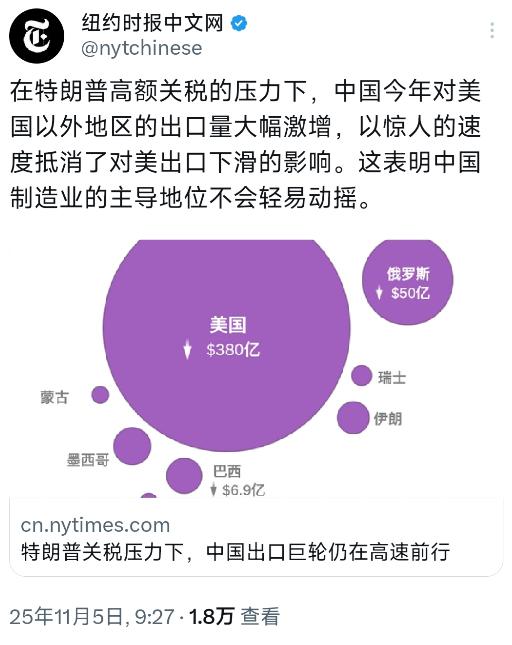

纽约时报中文网今天(11月5日)报道:“在特朗普高额关税的压力下,中国今年对美国以外地区的出口量大幅激增,以惊人的速度抵消了对美出口下滑的影响。这表明中国制造业的主导地位不会轻易动摇。” 看起来特朗普那波高额关税非但没把中国制造打趴下,反而让全球市场更清晰地看到了中国产业链的深厚底子。面对美国市场突然收紧的大门,中国企业没死磕,而是灵活调头,把货铺向了更广阔的地方。 结果对美出口确实是降了,可对世界其他地区的出口量嗖嗖往上涨,涨得还特别猛,愣是把对美下滑的那块给补上了还有富余。这手操作背后,是中国制造业那份“东方不亮西方亮”的底气,可不是随便哪个国家都能学来的。 这种出口方向的快速切换,可不是临时抱佛脚能成的。中国制造早就把摊子铺到了全球各个角落,特别是跟“一带一路”沿线那些兄弟国家,贸易纽带越扎越紧。 像东盟这样的邻居,已经成了咱们顶重要的贸易伙伴,前几个月双边贸易额涨幅都冲到了百分之十几甚至二十几。 这可不是简单地把原来运到美国的货转个方向就行,而是中国的工厂们能根据不同地方的口味和需求,快速调整生产啥、生产多少。这种适应能力,才是中国制造最难被替代的地方。 你可能会想,有些商品会不会玩个“曲线救国”,先运到越南、马来西亚这些地方转一圈,换了个标签再进美国?这种情况肯定有,但规模终究有限。 更关键的是,即便绕了路,很多美国进口商一算账,发现加上折腾的成本,中国货还是比别处买的划算。 这就没辙了,中国产业链的配套之全、生产效率之高、成本控制之狠,是几十年甚至更长时间积累下来的硬功夫,不是几道关税令就能轻易撼动的。 再说,中国自己家里的市场也大得惊人。不少外贸企业一看外头风浪大,立马把更多心思花在了内销上。 你还别说,国内消费者购买力一点也不弱,加上电商平台各种给力扶持,很多外贸货在国内同样卖得火爆,这就给了企业一个稳稳的“大后方”。 这种“外贸内需两条腿走路”的模式,让中国企业在面对国际市场波动时,腰杆子能硬得多,选择也多了不少。 当然啦,日子没那么轻松。全球南方市场虽然潜力巨大,但每个地方的规矩、习惯、基础设置都不一样,中国企业过去开拓,也得摸着石头过河,应付各种没见过的挑战。 但话说回来,中国商人的闯劲和韧性是出了名的,为了避开高关税,也为了长远发展,再难啃的市场也愿意去拼一把。像中东、俄罗斯、非洲这些地方,中国企业的身影现在是越来越活跃,带去的不仅是商品,还有技术、投资甚至是整套的生产线。这种更深度的捆绑,可不是一锤子买卖,它正在悄悄改变全球贸易的流向和格局。 所以你看,纽约时报的报道点出了一个关键事实:关税大棒没能轻易打断中国制造的筋骨。但这现象背后的逻辑更值得琢磨——它展现的是中国制造业全方位的韧性。 这韧性不光体现在能快速把货卖到别处,更体现在产业链的弹性、对内外两个市场的平衡能力,以及企业们那种“只要有机会就能钻进去”的开拓精神。 经过这么一折腾,世界反而更看清了,中国制造已经深深嵌进全球经济的方方面面。想绕开?谈何容易。 即便未来贸易摩擦的剧本还会翻新花样,但中国制造业凭借其庞大的体量、齐全的门类和不断提升的效能,它的主导地位在可预见的将来,依然会是很稳的。 接下来的看点,或许就是中国制造如何在这场“关税压力测试”中,一边稳住基本盘,一边加速向产业链更高端爬升,让自己变得更难被替代。