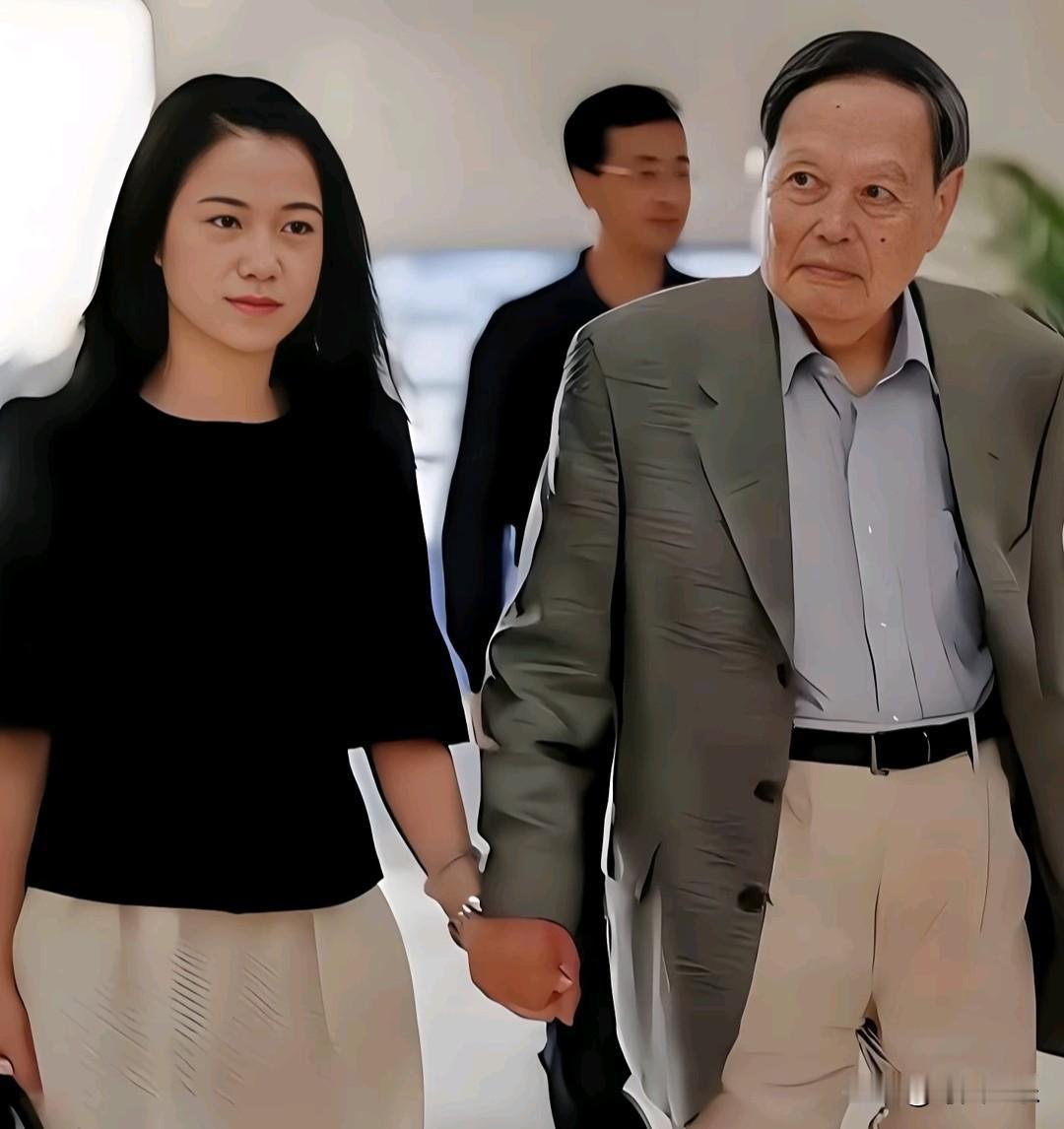

[微风]杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 杨振宁先生离世后,翁帆低调地从清华大学为杨振宁先生安排的别墅搬离,移居到清华园南区一栋没有电梯的老旧教授公寓。 整个搬迁过程十分低调,没有请助手,她亲自动手将34个沉重的纸箱搬到新居,这处别墅产权属于学校,而新家面积不大,环境更为简朴。 这34个纸箱里装的并非世俗意义上的财富,而是杨振宁数十年积累的学术手稿,包括字迹工整的理论推导过程、论文草稿以及未出版的讲义和课堂笔记等珍贵资料。 针对外界关于她继承巨额遗产的传言,翁帆平静地澄清,杨振宁的资金大多已捐赠或留给子女,她最为看重的就是这些学术手稿。 对翁帆而言,这些手稿既是需要妥善保存的重要遗物,搬入新居后,她首要开展的工作就是整理这些手稿。 这项工作繁琐且量大,她常常工作到深夜,细致地按照时间顺序和研究领域对每份资料进行分类、编号,在她看来,这不仅是简单的归档,更是对杨振宁学术思想的梳理与传承。 翁帆能够胜任这份整理工作,与其自身的学术背景密不可分,她专注于西方建筑史研究,曾获剑桥大学访学邀请,严谨的学术训练让她在处理这些珍贵文献时,具备专业的视角和方法。 日常生活中,翁帆的形象十分朴素,她常穿着35元的帆布鞋,背着磨破边的帆布包,骑旧自行车往返于住所、图书馆和档案馆之间。 在图书馆,她通常会找一个靠窗的位置,一坐就是一下午,为厘清手稿中的某个细节查阅大量背景资料,这种投入既源于对杨振宁的责任,更出于对学术知识的敬畏之心。 她的生活被刻意简化,一日三餐基本在学校食堂解决,通常是两荤一素的简餐,偶尔会加一碗汤,用餐时她总是默默坐在角落,吃完后会自己收拾餐盘。 遇到熟人,她会点头致意,交流的内容也多围绕学术问题,从不谈及私生活。 除了整理手稿,翁帆还积极推动相关学术项目,她主导设立“翁帆青年学者项目”,为青年学者提供支持; 同时,一项更为宏大的计划也在推进中——整理出版三卷本的《杨振宁物理学讲义》,正如朱邦芬院士所说,这些手稿对后辈学者而言是极具价值的思想宝库,而翁帆正在做的,就是让这份宝库得以公开,惠及更多学术研究者。 主要信源:(中华网热点新闻——杨振宁去世后,翁帆带走丈夫手稿为何隐居清华)

帅龙

总之,很厉害

观自在

小女子大格局!👍🏻