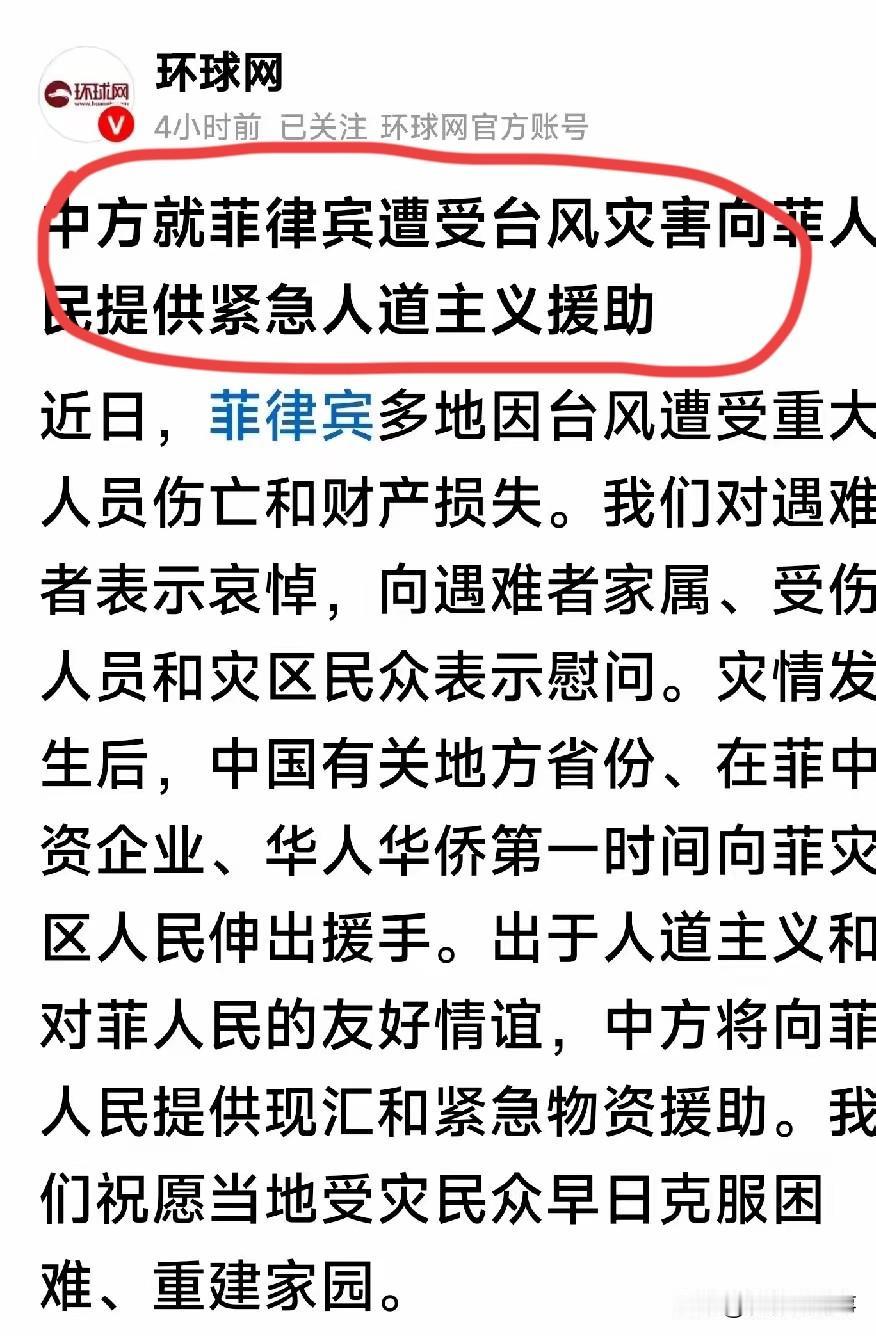

菲律宾发布了公告 2025年11月11日,中国马上要向菲律宾提供约1.41亿比索的援助(含约100万美元现金及价值1000万的人民币的物资),因最近菲律宾遭受了天灾! 从灾情背景来看,此次菲律宾受灾极为严重。据菲律宾国家减灾委11月9日通报,台风“海燕二号”登陆菲中部米沙鄢群岛后,已造成127人遇难、38人失踪,超200万民众被迫转移,仅农业损失就达8.3亿比索。 当地媒体画面显示,宿务市沿海房屋被冲毁至仅剩钢筋,港口渔船如纸片般堆叠在公路上。 外界或许会疑惑:中菲在南海存在摩擦,为何中国会提供大规模援助?这需从中国对外援助的战略逻辑说起,中国对外援助并非随意而为,而是遵循明确的战略逻辑。 外交部官网可查数据显示,过去10年中国对菲援助超30亿比索,其中70%用于救灾和民生领域,2021年台风“雷伊”过后,中国是首个将帐篷和食品送达重灾区的国家。 此次援助存在一处关键细节:物资中除帐篷、饮用水等常规物资外,还包含500套便携式应急通信设备。这种设备常用于军事领域,可在基站全毁的极端环境下保障通讯畅通,属于非常规援助物资。 对比历史数据可清晰展现中国援助能力的提升。上世纪90年代菲律宾遭遇“安吉拉”台风时,中国尚处于解决温饱的阶段,仅能提供价值50万元人民币的物资,运输还需借助第三方船只。 如今,11月10日官宣当天,中国海军“和平方舟”号医院船即从湛江港启航,预计48小时内抵达菲灾区,船上配备100名医疗人员及全套急救设备,这样的反应速度在全球范围内亦属少见。 若有人将其视为“外交作秀”,不妨对比各国的实际行动。此次台风过后,美国虽宣布提供50万美元援助,但截至11月13日仍未落实物资交付;日本捐赠200顶帐篷,却要求菲律宾政府承担运输费用。 中国则在11月12日通过包机将第一批物资运抵宿务,现金也已直接转入菲律宾减灾委账户,行动效率形成鲜明对比。 2025年以来,美国持续推动菲律宾推进“南海军事化”,上半年联合菲律宾开展3次军演,将“罗斯福”号航母部署至黄岩岛附近海域。而在台风登陆前一周,菲律宾总统小马科斯宣布暂停与美国的联合军演,理由为“集中精力应对自然灾害”。 中国此次援助的时间节点具有重要意义。国防部11月11日发布会表述客观务实:“人道主义救援不分国界,中国军队愿意为菲律宾人民提供力所能及的帮助。” 这番表述传递出两层核心信息:一是彰显人道主义救援的真诚性,二是体现中国军队在南海区域的快速部署能力,客观上回应了区域应急响应的现实需求。 从合作基础来看,中菲已形成一定的救灾合作机制。2013年超强台风“海燕”袭击菲律宾时,中国派出当时规模最大的救援船队,动用运-20运输机运送物资。 此次救援后,菲律宾主动提议与中国建立“南海灾害预警机制”,双方多年来持续共享台风和海啸监测数据,此次援助正是该机制的实际应用延伸。 2023年菲律宾在南海仁爱礁开展“坐滩船补给”行动期间,中国刚向菲律宾捐赠一批抗旱设备,菲律宾后续主动减少了相关海域活动,并通过私下沟通方式与中国协商解决争议。小马科斯政府对其中利害有着清晰认知:民生问题直接关系执政基础,与中国对抗不符合其核心利益。 从军事视角观察,此次援助亦是一次温和的实力呈现。“和平方舟”号医院船的航行路线颇具深意,从湛江出发经西沙、南沙抵达菲灾区,沿途完成了南海海域的全面水文监测。 这种“救灾+巡航”的模式,既符合国际法相关规定,又通过实际行动展现中国对南海海域的管控能力,相比单纯军事部署更具积极意义。 还有个数据能说明问题:2025年前10个月,中菲贸易额达到了890亿美元,中国连续6年是菲律宾最大的贸易伙伴。菲律宾的香蕉、椰子制品有60%出口到中国,而中国的工业品和农机设备也撑起了菲律宾的基础设施建设。 这次台风受灾最严重的就是农业区,中国援助里特意加了一批农机配件,就是帮菲律宾尽快恢复生产。 或许有人会以“历史问题”为由,质疑中菲矛盾的化解可能性,从国际经验来看,法国与德国曾经历两次世界大战,如今已成为核心盟友,这表明国家间关系并非由历史矛盾决定,而是以现实利益为核心导向。 中国向菲律宾提供救灾援助,菲律宾在南海保持克制,这种“双赢”格局相比对抗更具建设性。 中国此次援助未附加任何政治条件,不同于美国以“配合军事部署”为前提的援助模式,也区别于日本“援助换资源”的运作方式。这种以人道主义为核心的援助实践,正是中国外交理念的重要体现。 随着“和平方舟”号医院船在菲灾区展开救援,当地民众举着“感谢中国”的牌子在港口迎接的画面,已经传遍了东南亚媒体。 这比任何外交辞令都管用——南海问题的解决,从来不是靠军舰和军演,而是靠这种一点一滴的信任积累。毕竟,老百姓要的是安稳日子,不是地缘博弈的棋子。