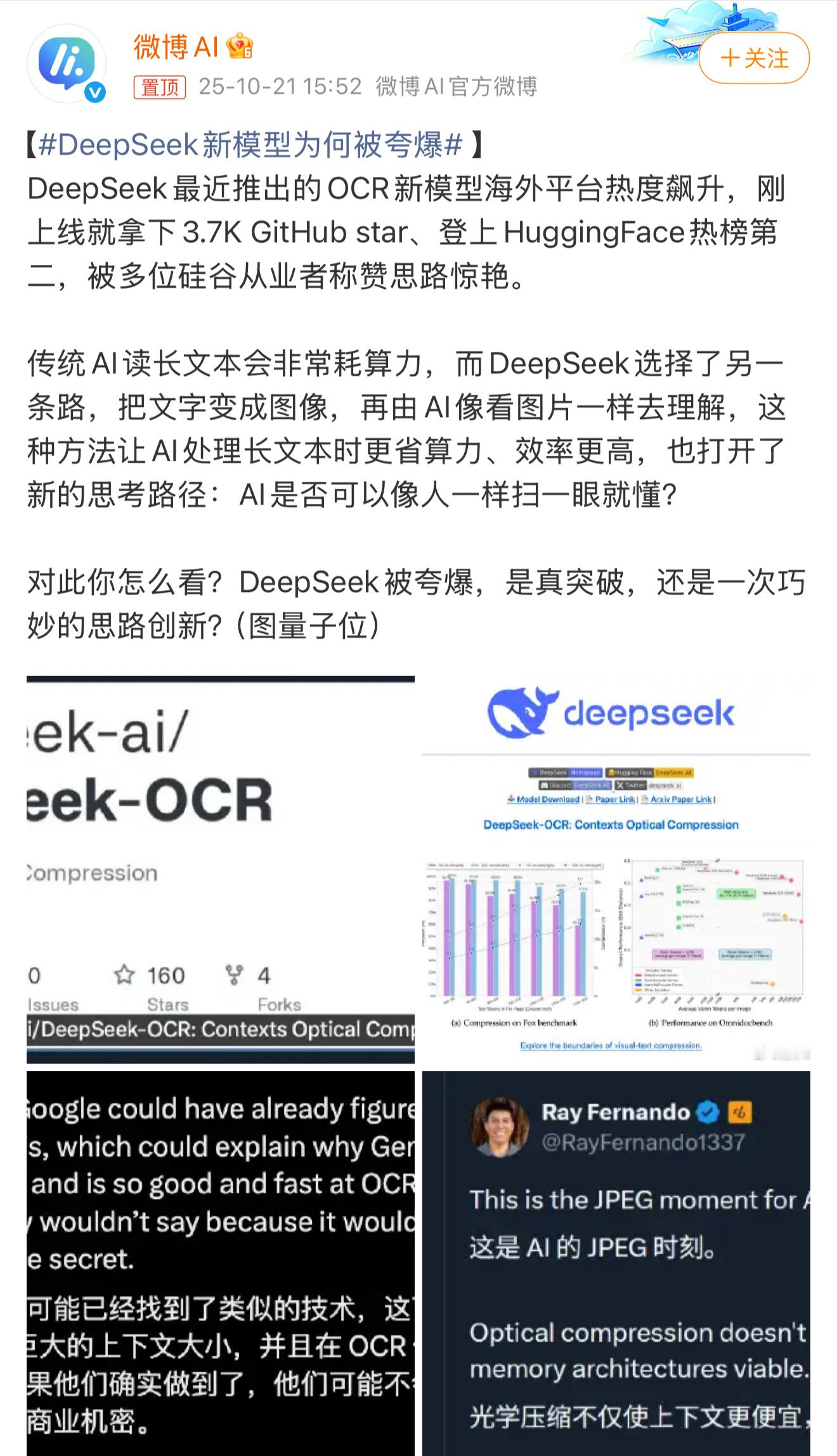

就在上个月,OpenAI联手微软启动了代号“星际之门”的超大算力集群计划。 目标,是两年内锁死绝对领先。 几乎同时,中国的“东数西算”工程也迎来新节点。 一场算力底座的军备竞赛,已然打响。 在这个节骨眼上,DeepSeek创始人梁文峰再次语出惊人! 他说:“我们经常说中国AI和美国有一两年差距,但真实的差距是原创和模仿之差。” 说白了,这就是“闯无人区”和“走老路”的本质区别。 是原创力被“造不如买”思想,死死捆住了手脚。 如果这个不改变,中国AI永远只能是追随者。 所以有些探索,也是逃不掉的。 这番话,撕开了太多人不愿面对的残酷真相。 美国那边的AI巨头,砸钱跟玩儿似的。 OpenAI前脚刚跟英伟达敲定10GW的合作,转头又拉上AMD搞6GW。 加上和Broadcom的定制加速器,硬件布局总容量直奔26GW。 这是什么概念? 相当于几十个超大规模数据中心的算力总和! 背后光是每年的运营维护成本,就可能突破1300亿美元。 更别说前期那千亿级的投入了。 可反观国内,梁文峰的团队从2023年起步,就在芯片被卡脖子的绝境里,愣是靠着独创的算法架构,硬生生踩出了一条自己的路。 从2023年5月起步,他们先推DeepSeek-MoE模型。 2024年4月3日,亮出DeepSeek-Math系列,专攻数学推理。 6月18日,开源DeepSeek-Coder-V2,瞄准编程任务。 直到年底V3大模型登场,几乎每两个月就扔出一个“王炸”。 可我们仍有太多企业,满足于在别人修好的路上开快车。 很多大模型,都是基于Meta的Llama开源框架二次开发。 看似推出得快,核心技术的方向盘,压根就不在自己手里。 这让人想到中国汽车工业的逆袭。 二十年前还在“以市场换技术”,今天却已凭借原创设计反向输出海外。 这背后折射的,是真正的危机并非技术落后,而是思想落后。 更讽刺的是,我们陷入了“中国人对杀中国人”的内耗里。 比如前阵子大模型API价格战,几家公司拼着亏本降价抢用户。 却没多少人愿意把钱,投到芯片架构、算力基础这些“慢功夫”上。 更要命的,是“造不如买”的老思想。 以前总觉得花钱买技术最省事,可现在人家开始卡脖子了。 英伟达H100的禁令,像一盆冷水从头浇到脚,才让一些人慌了神。 这背后,是美国尖端AI的“大脑”里,将近六成装的都是中国心! 59%的顶级研究者中,藏着大批中国高校培养的高才生。 这正是“人才堰塞湖”的残酷隐喻:我们辛辛苦苦筑起了高坝,积蓄了最好的水源,却让它们流向了别人的田地。 可梁文峰的团队,却用美国1/30的成本,训出了能打的模型。 靠的就是算法架构上的原创探索,而不是等着买现成技术。 好在华为昇腾910B顶了上来,虽然性能还有差距,但好歹是自己的东西。 这份坚持的价值,在于它重新定义了“追赶”的含义。 过去我们追赶的是别人的脚步,而梁文峰团队的探索,是在追赶自己的未来。 梁文峰提醒,这不是唱衰,是鞭策。 原创力是什么? 它就是那双最关键的跑鞋,减震好,跑得稳。 麦肯锡最新报告预测,到2030年,中国仅在AI领域就将面临400万顶尖人才的缺口。 这既是危机,也是机遇。 国家层面“揭榜挂帅”的政策,正在向基础研究倾斜。 这意味着,未来五年,将是原创人才价值爆发的窗口期。 这让人再次想到中国汽车工业的逆袭,它证明了原创是跨行业的普遍规律。 或许我们也可以在自己的领域里,问一问那个最根本的问题: 除了复制粘贴,我们还能创造什么? 面对类似情况时,也许最该做的不是抱怨大环境,而是点亮自己桌前的那盏灯。 你认为,阻碍我们前行的最大短板,究竟是“钱不够”,还是“心不齐”? 来评论区聊聊你的想法。