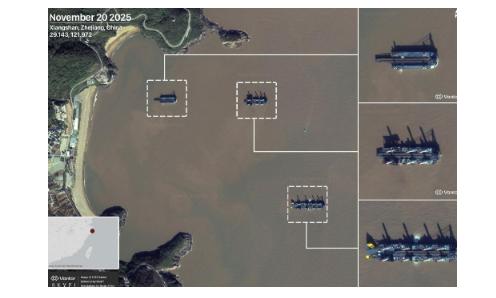

中日紧张之际,外国卫星猛然发现:中国多艘“夺岛神器”正在测试 这不是民用工程船,而是让台岛防御体系脊背发凉的"登岛神器"。 这些驳船的核心秘密藏在船底。四到八根可伸缩的桁架式支撑柱,能像章鱼吸盘般扎进30米深的海床,把整艘船抬离海面3-5米。 这种源自海上钻井平台的自升式技术,让驳船在5米浪高下仍能保持稳定,彻底摆脱了传统登陆艇受潮汐、暗礁制约的宿命。 更绝的是模块化设计:108米、128米、185米三种型号的船体,通过首尾的斜拉桥塔和液压连接器,能在48小时内拼接出最长850米的"海上长廊"。 去年湛江演习中,三艘驳船组成的栈桥直接跨越1.2公里的礁石区,让99A坦克从滚装船甲板直通沿海公路,整个过程比美军搭建临时码头快了20倍。 这种"从船舱到公路"的无缝衔接,正在改写两栖作战规则。台湾本岛1200公里海岸线上,台军苦心经营的14处"红色海滩"布满反坦克壕、轨条砦和雷场,却忽略了占海岸线75%的岩质海岸和断崖。 去年8月,东部某旅在模拟台东断崖的演习中,中型驳船的157米栈桥直接搭在15度陡坡上,车载红箭-10导弹发射车半小时内就建立起滩头火力点。 美国《军事观察家》不得不承认:"中国用工程思维破解了地理难题,台岛从此没有不可登陆的海岸。" 让五角大楼更焦虑的是这套系统的"变形能力"。平时,它们是毫不起眼的民用驳船,吃水浅、吨位大,能混在商船队中隐蔽部署;战时,每艘驳船都是可移动的"海上桥墩"。 今年3月卫星图显示,某船厂同时在建27艘同类型驳船,按照单套系统支撑一个合成旅登陆计算,三天内就能在台海北岸展开6个师级登陆场。 这种"民转军"的闪电切换,让台军"滩头决胜"的美梦彻底破碎——当基隆守军还在盯着传统海滩时,淡水河口的民用滚装船早已通过驳船栈桥,把155毫米自行火炮送上了五指山背后的预设阵地。 技术细节里藏着更深的战略考量。靠近岸边的四腿驳船专攻浅水区,中间六腿型号适应复杂地形,最远的八腿巨舰能在10米深水区作业,这种梯度配置正好对应台湾西部从潮间带到外海的地形变化。 去年11月渤海演习中,三艘驳船首尾相接形成的"品"字形阵地,不仅能同时停靠登陆舰和滚装船,还预留了防空导弹的部署空间。 美军推演发现,这种立体投送模式让登陆部队的滩头暴露时间缩短60%,装备损失率下降82%——这意味着台军苦心经营的"滩头火力网",很可能在第一波冲击中就被瘫痪。 在琉球方向,这套系统同样暗藏玄机。宫古岛的珊瑚礁海岸、石垣岛的悬崖地形,传统登陆艇根本无法靠近,但驳船的超长栈桥却能跨越这些障碍。 今年1月,某型驳船在南海成功搭建227米栈桥,直接连通离岸1.5公里的孤岛,这种能力让所谓的"第一岛链"防御节点变得脆弱不堪。 当日本自卫队还在讨论"西南诸岛有事"时,中国工程师已经用液压支架和钢铁桁架,在地理屏障上撕开了突破口。 最值得关注的是这套装备的"时间差"。从2023年末卫星首次发现龙骨,到2025年形成战斗力,中国只用了18个月。 对比美军2021年评估"中国2030年前无法掌握模块化栈桥技术",这种工程奇迹背后,是完整船舶产业链的支撑——从广船国际的总装,到宝钢的特种钢材,再到振华重工的液压系统,所有部件都能在国内闭环生产。 反观美军,22亿人民币的临时码头在波斯湾被风浪摧毁的案例,恰好印证了西方军事工业体系的空心化。 现在,当高市早苗的涉台言论引发舆论风波,这三艘在暮色中调试的驳船,正无声诉说着一个事实:台海的"最后一公里",早已不是登陆艇与滩头阵地的对抗,而是工业体系与地理屏障的博弈。 那些在卫星照片里伸缩的栈桥,既是中国维护主权的决心,也是对分裂势力最直白的警告——任何依托地形的负隅顽抗,都抵不过大国工匠的巧思与国力的厚积薄发。