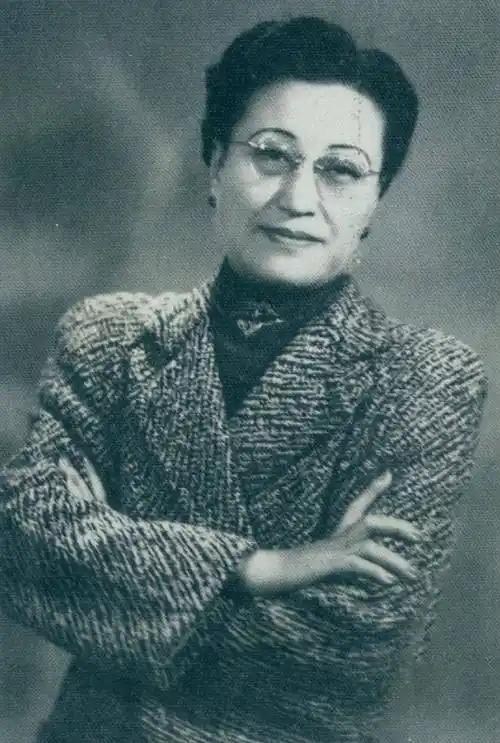

84岁的蒋介石收到了前妻陈洁如的书信,书信中寥寥数语,就让蒋介石看得泪流满面,没想到几天后,陈洁如就去世了。 蒋介石坐在书房,桌前多了一封来自香港的信。信封上熟悉的字迹,一眼认出是他许久未见的前妻陈洁如。谁也没料到,蒋介石拆开信后,泪水直接砸在信纸上,整个人仿佛瞬间老了十岁。 信里藏着怎样的情感,让身经百战的蒋介石在晚年彻底破防? 陈洁如出生在浙江镇海,家里做生意,日子算得上宽裕。父亲为了孩子有出息,搬到上海。那个年代,女孩子能进爱国女子学校读书算是稀罕事。 成绩好,脾气也倔,陈洁如就是这样长大的。她和同学朱逸民关系好得像亲姐妹。平时一起背书、讨论时事,还参加过学生的爱国集会。那会儿的上海,风云变幻,年轻人心里都憋着一股劲。 1919年,陈洁如和蒋介石相识,蒋介石第一次见到陈洁如,眼睛里全是光,后来一有机会就上门,献殷勤、送小礼物,追得格外认真。 两夫妻的日子表面风平浪静,实际波澜暗涌。时局越乱,蒋介石的野心越大,身边的女人也成了权力博弈的筹码。1927年,蒋介石和宋美龄的联姻成了摆在桌面上的事。 陈洁如明白自己被推上了十字路口,蒋介石让她“暂时离婚”,口头承诺五年后复婚。陈洁如气不过,心里委屈,可架不住蒋介石的软硬兼施,最终离开了自己的家。 离开上海后,陈洁如去了美国。本想在异国他乡重新开始,结果生活比想象中艰难。每当夜深人静,陈洁如常常问自己,蒋介石当年许下的诺言,到底算不算数?这一段漂泊岁月,让她对命运有了新的理解,也对蒋介石的抉择有了更深的失望。 蒋介石晚年常常回忆往事,日记里偶尔提到陈洁如,有遗憾,也有愧疚。陈洁如虽然在美国过得清苦,但始终没有公开指责蒋介石。 陈洁如在香港病重,身体每况愈下。她开始整理自己的人生回忆,本打算把这些年经历写成回忆录。可她太清楚,身份敏感,一旦公开,可能引发不必要的政治风波。最终,她只留下了一封信,寄给蒋介石。 信里没有长篇大论,只有短短几句话:“三十多年来,我的委屈唯君知之,然而,为保持君等家国名誉,我一直忍受着最大的自我牺牲,至死不肯为人利用。” 这些话柔中带刺,既有无奈,也有坚持。她把自己的委屈、忍让、牺牲,全都压在这简单几句话里。 陈洁如的一生,从镇海小镇走到上海滩,再到民国权力中心,最后漂泊海外。她见证了民国的兴衰,也承担了时代赋予女性的重担。她没有高调张扬,没有抱怨命运,始终选择用沉默和克制守护自己和蒋家的名誉。 蒋介石的抉择,最终让陈洁如成为民国女性命运的缩影。她的忍让和牺牲,既是个人选择,也是时代的烙印。权力的游戏里,感情往往成了最无力的筹码。 蒋介石晚年落泪,并非单纯因为感情,更是对自己人生选择的反思。陈洁如的那封信,像一把钥匙,打开了他内心深藏的悔意和愧疚。 细看这段往事,不难发现,历史并不只属于那些叱咤风云的大人物。每一个被权力裹挟的普通人,他们的选择、忍耐、挣扎,才构成了真正的历史肌理。陈洁如没有把自己当成受害者,也没有把蒋介石妖魔化。她用一生的低调和克制,守住了最后的尊严。 社会变迁,时代风云,最终落在一个个普通人的身上。陈洁如用自己的方式,为民国历史写下了独特的注脚。她的故事提醒后来人,真正的历史,不是高高在上的宏大叙事,而是无数个体的悲欢和选择。 央视网:蒋介石与陈洁如重温鸳鸯梦 宋美龄大怒