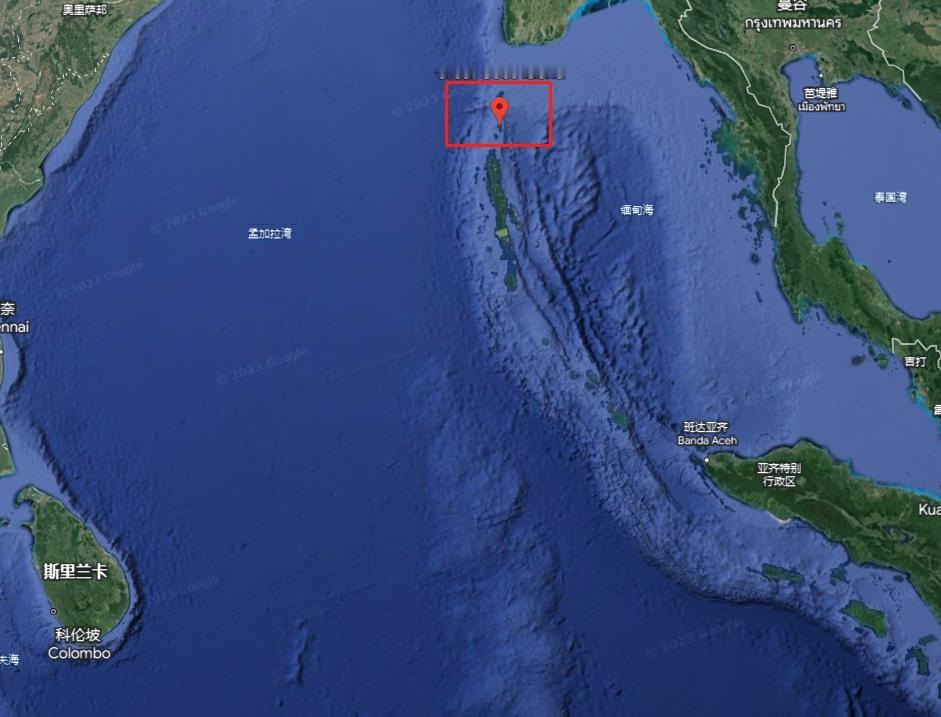

不出所料,新加坡联合早报突然抛出个观点:中国缺乏支撑自给自足型崛起的地理与资源条件,外部通道一旦受阻,经济安全和军工体系承压。 这些判断是否忽略了动态的应对能力? 资源方面的短板确实存在。幅员辽阔的国土上,某些战略资源的禀赋并不充裕。 以工业的“骨骼”——铁矿石为例,国内矿脉的铁含量往往偏低,难以满足高端制造的精密需求,每年仍需从澳大利亚、巴西等国远道而来。 被称为“工业血液”的石油,日常消耗中进口依赖度长期处于高位,那些穿梭于波斯湾与中国港口的巨型油轮,承载的不仅是能源,更是产业链的平稳预期。 更棘手的是资源分布的空间错位——西部的能源富集区与东部的产业集中带相隔数千公里,这条横跨东西的运输线,既是经济动脉,也暗藏脆弱性。 海上通道的重要性由此凸显。每天有数百艘货轮驶过马六甲海峡,它们装载的不仅是家电零件、纺织面料,更是千家万户的生活成本。 巴拿马运河的船闸起落间,往来美洲的货物完成着跨洋接力,这些“水上咽喉”若遇风浪,供应链的涟漪效应便会迅速扩散。 陆路上的中欧班列曾因边境临时管控陷入停滞,那些满载小商品与电子产品的集装箱,滞留在异国铁轨上,让欧洲零售商的货架与中国工厂的仓库同时承压。 若这些通道真的“断流”,连锁反应将即刻显现。工厂车间可能因缺“米”断炊,订单无法交付的焦虑会沿着供应链蔓延。 超市货架上,曾经平价的商品可能贴上“限购”标签;国防工业的精密齿轮,也可能因特殊材料的断供而减速运转。 但中国从未被动等待。在北极圈的冰层渐薄处,新的航道正被破冰船开拓——北极航线的开通,让中国到欧洲的航程缩短近30%,运输成本随之降低。 陆地上,中欧班列的“备份线路”不断加密,从俄罗斯的西伯利亚大铁路到中亚的新亚欧大陆桥,多路径编织成更坚韧的运输网络。 地下储油库的油罐高耸,战略石油储备足够支撑数月消耗;标准化粮仓星罗棋布,谷物储量可满足全国数年需求。 黄金储备的数字持续攀升,为金融安全筑就“压舱石”。 实验室里,科研团队正攻克一个个“卡脖子”难题,曾经依赖进口的高端轴承、特种材料,如今不少已刻上“中国制造”。 循环经济的理念深入工厂,废钢再生、工业固废利用技术让“城市矿山”发挥新价值,低效产能被逐步淘汰,资源利用效率节节攀升。 能源版图也在重塑,戈壁滩上的光伏板与海上的风电叶片,正将阳光与海风转化为稳定电流,煤炭、石油在能源消费中的占比逐年下降。 针对东西部资源失衡,西气东输、西电东送的管网如同钢铁血管,将西部的能源源源不断输往东部,运输成本与风险被系统化解。 联合早报的观察点出了发展中的客观约束,却未充分看见这种约束下的主动破局。 中国的崛起从非“闭门造车”,而是在开放与自主间寻找动态平衡——既不回避对全球市场的依赖,更在关键领域筑牢防线。 那些新辟的航道、储备的粮仓、自主的技术,共同构成应对不确定性的“缓冲垫”。 这种未雨绸缪的智慧,或许比单纯讨论“自给自足”更接近发展的本质。