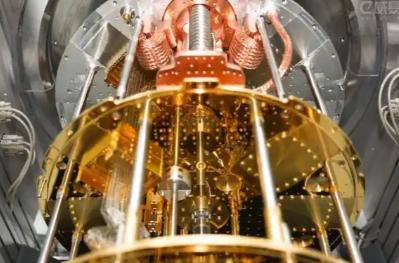

中国强势又出招,美国特别害怕的一刻终于出现了,日本噤声了,西方国家称中国正步入属于自己的时代。 有一种静默比喧嚣更震耳欲聋。 最近的东亚局势透着一股诡异的气氛:面对中国接二连三的出招,以往跳得最高的日本政府突然噤了声,韩国那边似乎也彻底看傻了眼。 表面上看,这一切仿佛只是外交摩擦的延续——自从高市早苗抛出那个狂妄的“台湾挂钩日本论”后,两国关系的寒意就没散过。 北京的反击来得直白且凌厉:日本引以为傲的海产品瞬间失去了最大的买家,水产企业遭受地震级冲击;官方仅是一句“谨慎出行”的提醒,就让原本想去日本散心的中国游客纷纷退票,给日本复苏乏力的旅游业迎头一棒。 但如果你认为东京的沉默仅仅是因为卖不出去鱼或者没人去银座购物,那就太小看这场博弈的段位了。 真正让西方国家惊呼“中国时代降临”,让日韩陷入集体战略焦虑的,绝不仅仅是海鲜和机票,而是发生在南通的一场发布会。 就在11月20日,当日本还在算计外交得失时,中天科技与电子科技大学在南通国际会议中心扔出了一颗令对手窒息的“科技炸弹”。 他们解决了一个全球性的痛点:把量子信号装进空芯光纤,这不仅仅是技术突破,更是对商业逻辑的降维打击——原本每公里高达20万元的建设成本,被中国团队硬生生砍到了8000元。 这一刀,直接砍在了日本未来的“命门”上,要知道,东芝公司原本盘算着2026年推出商用量子通信系统来垄断市场,结果发现核心赛道已经被中国抢先占领。 更尴尬的是日本信越化学,这家掌握光刻胶命脉的巨头曾计划对华断供,如今却不得不面对残酷的现实:中国自产的高纯度光刻胶成本只有日本货的三分之一,交货期还从漫长的三个月缩短到了七天。 在这种技术代差面前,传统的贸易战手段显得极其苍白,东京某半导体设备商的仓库里,原本傲娇的EUV光刻机零部件因为出口暴跌73%而在货架上生锈。 这不是孤例,连荷兰ASML都尝到了苦头,其在中国市场的份额从42%断崖式跌至17%,取而代之的是上海微电子的DUV设备开始在东南亚忙碌运转。 这种窒息感,韩国人或许体会得更深,三星电子位于忠清南道的半导体园区内,近日灯火通明,工程师们连夜拆解来自中国的存储芯片。 但拆解带来的不是宽慰,而是绝望——当他们看到长江存储独有的Xtacking架构时,就明白自己手里计划2026年量产的200层堆叠技术已经失去了意义。 那种被弯道超车的无力感,逼得韩国《中央日报》不得不哀叹,这简直就是半导体权力交接的历史时刻。 更深层的恐惧在于生态的重塑,当德国西门子还在犹豫时,上海一家初创公司的开源操作系统已经悄悄接管了盐城那座国产化率高达91%的固态电池工厂。 就连不可一世的美国“实体清单”,在硬核技术面前也成了废纸一张:中天科技的突破技术甚至直接拿到了微软Azure的全球认证。 在2025年11月的国际电信联盟会议上,中国方案狂揽78国支持,而美国主导的标准仅剩12票惨淡收场。 这场没有硝烟的较量,打的不仅是产品,更是人才的“反向虹吸”,日本文部科学省的数据触目惊心:近四成的顶尖量子学者选择离开,而他们的目的地大多是中国高校。 甚至在台积电最为核心的3纳米研发团队里,也有近一半成员转身投入了中芯国际的怀抱。 现在的局面很清晰,日本的“疲态”和韩国的“发愣”,是因为他们突然发现,曾经用来卡中国脖子的手,现在反被一只无形的技术巨手牢牢攥住。 在这个“光刻机-光刻胶-晶圆厂”闭环生态已成、红杉资本都疯狂加注中国硬科技的当下,所谓的地缘政治施压显得如此可笑且无力。 中国不仅仅是在应对挑衅,而是在用光子芯片快出1000倍的算力和全新的工业标准,重写整个游戏规则。