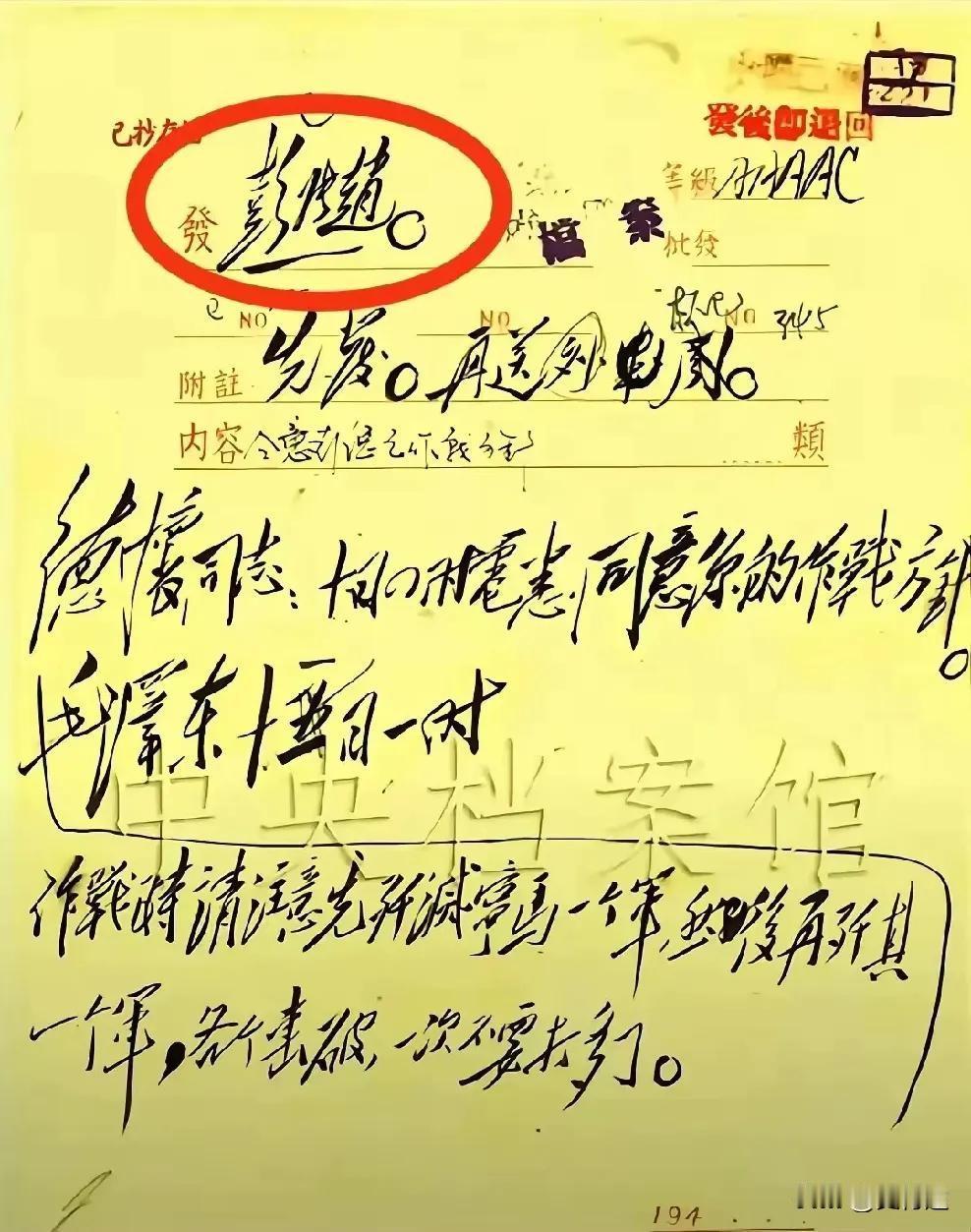

1961年的川西高原,秋风卷着碎石子打在军车玻璃上。 邓华裹紧旧呢帽,车窗外的山坳里突然传来番号声——那是130师在练兵。 军车刚过弯道检查哨,一个穿军装的身影就冲了出来。 董占林拽着车门框,指着眼巴巴望着这边的士兵,“老首长,下车看看吧!” 邓华摆摆手,“我现在是农机副省长,不是带兵的人了。” “那这群兵,就不是你当年从黑土地带出来的?”董占林的嗓门突然高了些。 邓华的旧呢帽檐压得更低,脚却迈向了营区的土路。 他走得很慢,眼睛扫过列队的士兵。 有的老兵肩膀微微发抖,当年在东北战壕里,就是这个声音骂他们“枪都端不稳,等着当俘虏”。 骂完却把自己的干粮分过来,冻硬的窝头掰成小块,跟大家一起嚼得腮帮子疼。 新兵蛋子挤在伙房门口偷看,不知道这个穿便装的老人为啥能让师长站着说话,更不知道他肩上扛过的星星比天边的云还密——可谁又能想到,这样一个人,转任地方管农机时,会蹲在田埂上跟老农学修脱粒机? 他进了营区就直奔战术训练场,新兵正练匍匐,他蹲下去捏捏士兵的裤膝,说“这里要加厚补丁,石头子能磨穿三层布”,又扒拉开火堆边的锅铲,闻闻菜味,“盐放少了,冬天训练得多吃点咸的”——全程没一句官话,倒像家里的长辈来查岗。 董占林跟在后面,想起1948年那个雪夜,邓华踹他屁股的事。 当时他枪托没端稳,邓华骂“怂包”,转身却把自己的棉手套摘下来塞给他,说“冻坏了手,怎么扣扳机”。 有人后来猜他是怕牵连下属,其实他只是习惯了把“不添乱”刻在心里——从黑土地到川西坝子,这个脾气几十年没变过。 1959年刚到四川管农机,他钻工棚看柴油机,机油溅到脸上也不擦,老农说“邓省长不像官”,他嘿嘿笑,“我本来就是个当兵的,手上没茧子,说话都不硬气”。 这次来川西,也是为了看青稞地的农机配套,顺道经过老部队,纯属巧合。 在营区待了不到半天,走时士兵们列队送他。 他突然转身,对着队伍喊:“平时多流汗,战时少流血——记住了?” 声音不高,却像锤子砸在铁板上,脆生生的。 老兵们突然就哭了,抹着眼睛不敢出声。 董占林看着他的背影,突然想起邓华以前常说的,“将者,不是站在高处喊,是跟士兵一起在泥里滚”。 后来邓华回了军界,在军事科学院编抗美援朝的史料。 有人劝他写写自己的战功,他翻着旧电报说,“我那点事算啥,要紧的是让后来人知道,仗是怎么打赢的,又是怎么差点输的”。 1980年他走的时候,遗言就一句话,“别搞那些虚的”。 出殡那天,130师的几个老兵自发来了,穿着洗得发白的旧军装,站在路边,腰杆挺得笔直。 董占林活到一百岁,家里书柜最底层有个铁盒子。 里面不是军功章,是本磨破了皮的笔记本。 第一页写着:“1948年冬,邓华师长赠窝头半个,教我:兵可以骂,不能扔。” 本子里夹着片干枯的青稞叶,是1961年从营区地上捡的。 他常跟孙子说,“你爷爷这辈子最服气的人,是个愿意蹲下来给士兵捏裤膝的将军——那样的人,才叫真正的带兵人,对吧?