老实说,看完这部入围戛纳的片子,心情却异常复杂。

毕赣导演他压根没想好好讲一个故事,他妄图用《狂野时代》一部电影,来解锁我们每个人的“六根六尘”,即眼、耳、鼻、舌、身、意六根。

它分了5个如梦如幻的小故事组成,每个故事对应人“五感”之一,五个感觉器官(眼、耳、鼻、舌、身)结合意识,统称六尘。

第一梦,关乎“眼”。 黑白默片时代,没有对白,只有晃动诡谲的光影,和那个被剖开身体、露出放映机的骇人意象。

毕赣想表达,你所迷恋的一切光影色相(色尘),都来自你内在的“放映机”(眼根)。平日依赖的“看见”,有多少是被语言和概念包装后的二手货?真的在用“眼睛”看世界,还是用“成见”在看?

第二梦,转向“耳”。 在一段谍战背景的梦境里,“迷魂者”被刺穿双耳,却在那极致的寂静与疼痛中,声称听到了“最美的声音”。

电影似乎在说,有时需要一种决绝的“屏蔽”,那不是一种声音,那是一种“听见”本身。

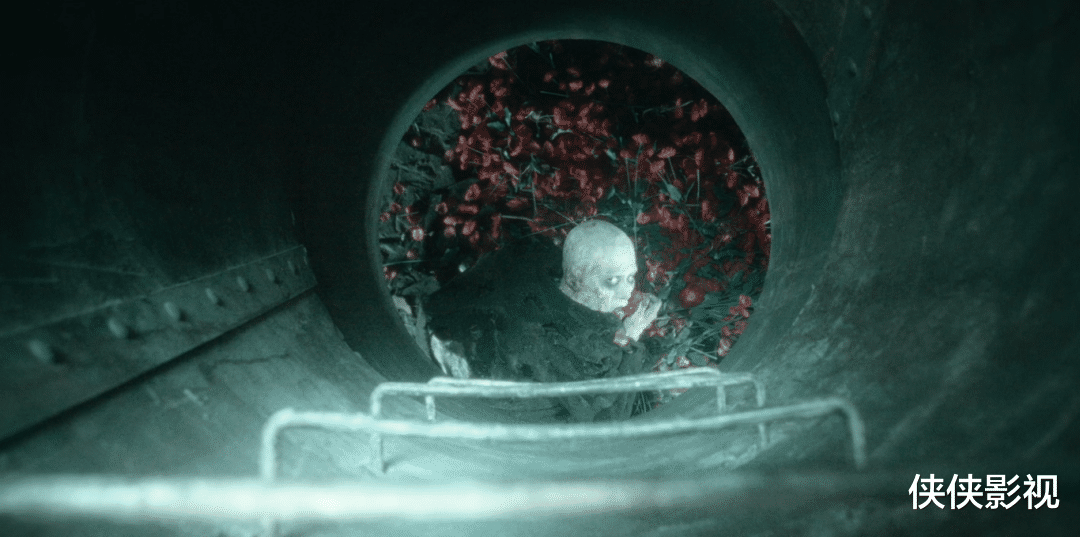

而第三梦,关于“舌”。 这是让我坐立难安的一段。风雪交加的破败寺庙里,易烊千玺饰演的还俗小和尚,被一颗蛀牙折磨,更被一只从牙痛中幻化出的“苦妖”折磨。那苦妖,正是他因用发芽的土豆“弑父”的罪孽。

他问佛,世间最苦是何物?是黄连?是自身的罪孽?没有答案。

他拿起据说最苦的石头,敲碎那颗痛牙,释放了“苦妖”,然后以当年同样的方式,吃下毒土豆,在痛苦中化为一只狗,蹒跚走入风雪。

这一幕,是“苦谛”最血腥也最诗意的呈现。

苦,不是外来的惩罚,就是我们内心未了的执念,在身体这座庙宇里化脓。而小和尚化为犬,他破除了“人我”之相,放下了伦理重负,那种释然,或许才是苦尽“甘”来。

第四梦,关联“鼻”。 火车站江湖骗局,奇人声称能用鼻子嗅出彩票号码。众人追捧,钱财堆积,易烊千玺饰演的骗子在钞票堆里深深一嗅,露出迷醉又空虚的表情。

那一刻影院里竟有人轻笑。笑什么?笑那骗子?还是笑我们谁不曾为某种虚幻的“香气”(名利、承诺、未来)压上所有?一念沉迷,便是一劫;一念觉知,方能抽身。

第五梦,体验“身”。千禧之夜,吸血鬼跟“迷魂者”产生了爱情,一个没亲过嘴,一个没咬过人,他们在末日般的都市里狂奔,用近乎燃烧生命的方式去触碰一缕即逝的晨光。

没有对白,只有皮肤的灼热、奔跑的喘息、毁灭前的拥抱……这是极致的“触感”,一切触碰,皆指向分离;一切炽热,终归于冰冷。

意识,梦醒时分。当所有感官走到尽头,电影抵达了意识层面。舒淇推开那扇门,画面进入一座破败的旧影院。在蜡制的影院里,所有观众如烛泪般安静融化、消散。“迷魂者”被重塑,投入清澈水中。

宛如《金刚经》那著名的偈颂在此可视化:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

所以,《狂野时代》遭遇退票潮,我一点也不意外。也就会明白为什么《狂野时代》会遭遇如此两极的评价?

因为它僭越了。

它僭越了观众对“故事”的懒惰期待,强行将我们从“听故事的人”的位置上拽下来,推到“体验者”,甚至“修行者”的位置上。

它不给你逻辑去分析,只给你感受去沉浸。

李安说它有“难能可贵的观影经验”,这“可贵”大概就在于它逼我们进行一场不容分说的“感官禅修”。