当年,陈佩斯拉着刘佩琦说:“老弟,跟我去拍一部电影咋样?”刘佩琦犹疑地说:“我

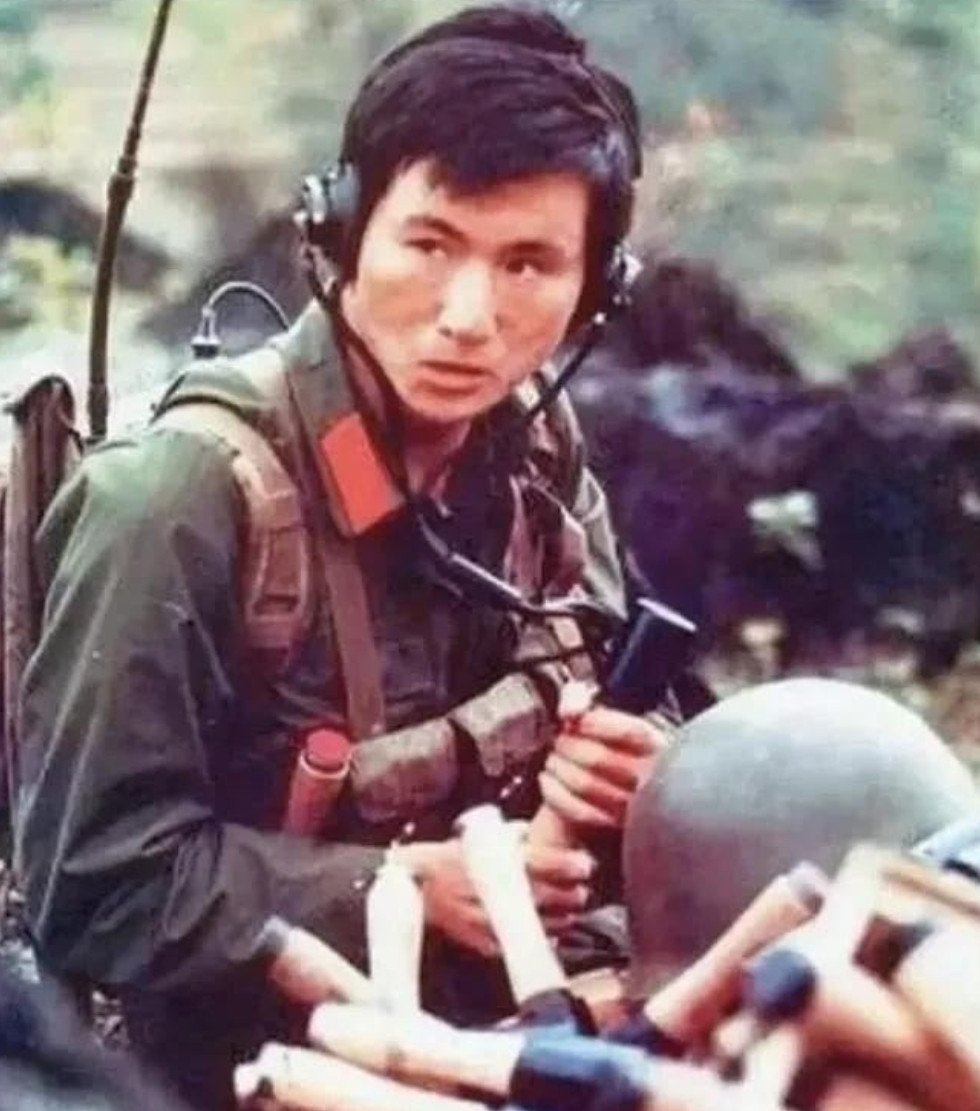

当年,陈佩斯拉着刘佩琦说:“老弟,跟我去拍一部电影咋样?”刘佩琦犹疑地说:“我都三年没接到戏了,您不会找错人了吧?”陈佩斯一个举动让刘佩琦感激了一辈子。[狗头]1985年,中央戏剧学院表演系毕业的刘佩琦正经历着演艺生涯的至暗时刻。京剧科班出身的他,因为性格耿直在剧组得罪了不少人,连续三年没有戏约找上门。那个年代的影视圈更看重人情世故,像刘佩琦这样不会来事的新人很容易被边缘化。他开始怀疑自己的选择,甚至考虑过彻底离开这个行业。转机出现在陈佩斯筹备电影《二子开店》的时候。陈佩斯需要一个能演出街头痞子味道的演员,他在中戏附近看到了正在为生计发愁的刘佩琦。陈佩斯没有被刘佩琦的"坏名声"吓到,反而被他身上那股不服输的劲头吸引。他主动找到刘佩琦,邀请他出演"麻杆"这个角色。这个决定让刘佩琦重新燃起了希望,为了演好这个角色,他开始深入北京的夜市和胡同,观察各色人等的生活状态。他跟着三轮车夫送货,学习摊贩的叫卖声调,记录小商贩的神态动作。拍摄期间,刘佩琦坚持亲自上阵,即使受伤也不用替身。《二子开店》成为刘佩琦演艺生涯的重要转折点,这部作品让业内重新认识了他的表演实力,也让他明白了什么是真正的专业态度。此后的刘佩琦延续了这种认真劲儿,拍摄《离开雷锋的日子》时,他专门到雷锋纪念馆体验生活,观察老兵的言行举止。在《大宅门》中饰演白三爷时,他反复琢磨角色的每一个表情细节,力求将人物的复杂性格展现得淋漓尽致。这种对表演的执着最终为他赢得了金鸡奖等专业认可。多年后,刘佩琦在接受采访时多次提到陈佩斯的知遇之恩。在那个讲究关系的年代,陈佩斯看重的是他的表演天赋而非人际关系。这种纯粹的赏识让刘佩琦受益终生,即便后来成名,他依然坚持不炒作、不应酬的原则,把全部精力投入到角色塑造中。如今已过花甲之年的刘佩琦,依然保持着演员的基本功训练。他用四十年的坚持证明了在浮躁的娱乐圈里,真正的实力者能够走得更远。陈佩斯当年的眼光确实没错,他不仅发现了一个好演员,更重要的是给了一个处于人生低谷的年轻人重新站起来的机会。这个故事反映出演艺圈的一个现实:真正的伯乐往往能透过表象看到本质。陈佩斯没有被刘佩琦的"难相处"标签影响判断,而是看到了他身上的表演潜质。对于刘佩琦来说,遇到陈佩斯不仅是事业上的转机,更是价值观的重塑。他明白了什么是真正的职业精神,也学会了如何在复杂的行业环境中保持初心。这种师父领进门的故事在演艺圈并不少见,但真正能像刘佩琦这样坚持到底的却不多。很多人在成名后忘记了最初的坚持,而刘佩琦始终记得陈佩斯给他的那份信任。从某种意义上说,陈佩斯和刘佩琦的这段佳话,展现了演艺圈最珍贵的品质:专业精神和相互成就。一个敢于发现人才,一个懂得珍惜机会。刘佩琦的成功轨迹告诉我们,在任何行业里,真正的实力者都需要经历磨砺。重要的不是起点有多高,而是能否在困境中坚持初心,在机会来临时全力以赴。这个故事也提醒我们,人生的转机往往来自意想不到的时刻。当我们在低谷期迷茫时,也许只需要一个人的肯定就能重新点燃希望的火苗。网友热评:信源:《艺术人生》