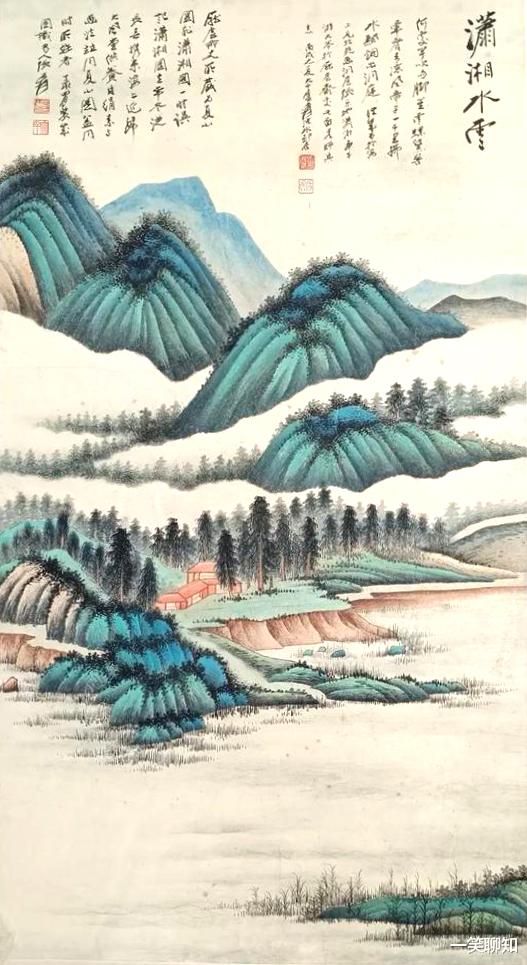

真正的烟雨江南,不在苏杭在潇湘,有画为证

说起“烟雨江南”,很多人立马想起的就是春雨中的苏杭,其实,秦汉时期,江南是指荆楚江湘之地,江浙沪一带则被称为江东或江左,唐朝时,杜甫的名句“最是江南好风景”就是在长沙写的,北宋时,著名书法家米芾的儿子米友仁画了一幅《潇湘奇观图》,成为“江南山水”的“标准像”,咱们不妨来欣赏一下。

小贴士:《潇湘奇观图》茧纸本水墨画,纵19.8厘米,横289.5厘米, 现藏于北京故宫博物院。

米友仁(1086—1165),字元晖,一字平仁,小名寅哥、螯儿、虎儿,自称懒拙老人。米芾长子,世称“小米”。官至兵部侍郎、敷文阁直学士。工书善画,承其父法,稍加己意,略有所变。

这幅《潇湘奇观图》打破了在它之前的山水画的画法,乍一看像被水泡过的老照片——山是虚的,树是飘的,连云彩都像喝了假酒似的晃晃悠悠。

但别被这“发虚”的外表骗了!这可是米家祖传(其实也就从米芾开始用)的“米氏山水”。

以前山水画家大多用的是绢,但《潇湘奇观图》采用了宣纸作画,墨色的吸收和晕化非常充分。米友仁就充分利用了宣纸的这一特性,用大笔触泼染水墨,墨随笔走,通过笔与墨的有机结合,以浓淡不同的墨晕地表现出烟云变幻,使米氏云山兼具滋润和沉郁的特色。

这种画法使得所有的景色都显得“发虚”,但这也正好抓住了江南江上云山重重,雾气变化莫测的感觉。

在大笔涂染的块面中,,米友仁用毛笔横着戳点,像撒豆子一样堆出山峦,远看像长了一层毛茸茸的青苔——这被称为“落茄点”。

700多年后,法国的画家莫奈用类似的技巧画出了晨雾笼罩中的法国港口,被称为印象主义绘画的开山之作,引起了世界美术史的重大革命。殊不知,米友仁早就玩过这一套了。

再看看画中的树。米友仁画的树基本是没骨画法,不勾线,直接一两笔就画成树干,而且根部融入土石之中,叫“无根树”。

正是这种被称作“无根树、朦胧山”的“米氏山水”,为重线条的中国画开拓了以墨色、晕染为主要表现技法的画法,这种画法更具有写意性和抒情性,使山水画多了些“文人墨戏”的意味。

本来画画是工匠的活儿,偶尔有些文人和官员爱画画,也不把它当做主业。但米友仁偏要打破规则,说自己画画“不俟驱使为之”(不为别人,只为爽!)。这种“自娱自乐”的态度,迎合了文人追求清高的理想,开创了文人画的时代,让绘画不再被视为一种“贱业”——这也许是米家父子对中国美术最大的贡献。

米家父子划时代地确立了文人画的审美视角和情感意境,吸引了更多的文人墨客参与绘画创作,大大提升了中国画的艺术水准和文化意境。

米家父子的“墨戏”像一颗种子,在后世开出了绚烂的花:

明代画家董其昌把米氏云山捧为“南宗正脉”,甚至说“不学米芾,不足以言山水”。

清初画家朱耷(八大山人)学他的“简笔写意”,把花鸟画成了“白眼表情包”。

近代大师张大千临摹《潇湘奇观图》,连晕染的水渍都要复刻,结果成了他泼墨泼彩技法的启蒙。

米友仁当年在宣纸上看似随性泼洒的墨痕,为中国画开辟了一方新的天地;七百年后莫奈在法国港口捕捉的晨雾,与米友仁笔下的潇湘烟云遥相呼应;画上“墨戏”的落款,让画家们领悟,绘画其实可以顺着自己的心性任意挥洒;而我们更需要明白:真正的江南不在地图上,而在每一个懂得用心灵去晕染、用自由去泼墨的人眼中。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。