山西静升古村探秘行,王家大院旁,后土庙木构惊艳现世

在山西这片文化底蕴深厚的土地上,灵石县的静升村宛如一个低调而奢华的宝藏库。声名远扬的王家大院自是吸引了无数游客纷至沓来,然而,在其步行不过短短十分钟的距离之处,静升后土庙却像是一位遗世独立的隐者,默默承载着历史的沧桑与岁月的沉淀,鲜有人问津。

当你穿过那热闹非凡、摊贩林立的街道,仿佛从人间烟火的喧嚣瞬间踏入了一片宁静而略显荒芜的净土。后土庙所处的低洼地带,与周边的热闹形成了鲜明而又略带落寞的对比。门前的广场沦为了停车场,人来人往之间,车辆匆匆停靠又驶离,却极少有人将目光投向这座古老的庙宇。入口处肆意生长的杂草,像是岁月留下的无序痕迹,也暗示着这里长久以来的寂寥与被忽视。

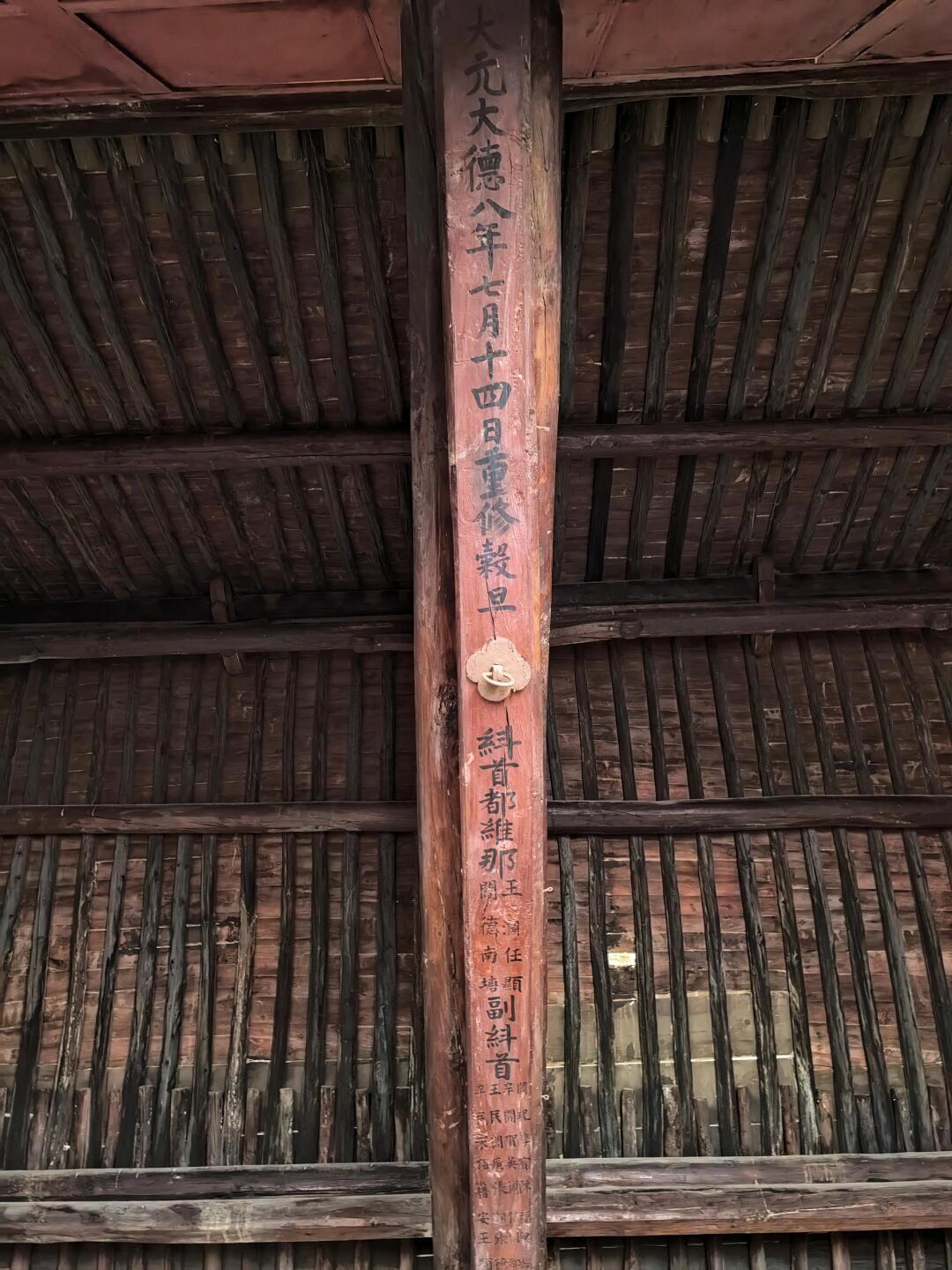

这座后土庙,如今仅留存着元代的献亭、正殿以及两通明清时期的碑刻,它们宛如历史的残页,在岁月的长河中倔强地诉说着往昔的故事。后土庙,作为供奉道教神祇后土娘娘的神圣之地,曾经承载着人们对大地山川、阴阳生育的敬畏与祈愿。在山西这片土地上,后土信仰源远流长,诸多庙宇见证了其曾经的兴盛与尊崇,而静升后土庙便是这信仰长河中的一颗遗珠,虽蒙尘却难掩其内在的光芒。

踏入院门,那座敦厚朴实的献亭便毫无保留地展现在眼前。它宛如一位历经沧桑却风骨犹存的老者,静静伫立在时光的角落。献亭,作为祭祀仪式中摆放供品的高规格祭坛,庄重地位于大殿前方,成为了整个庙宇空间布局中的点睛之笔。这座献亭,通体散发着一种原始而纯粹的木构之美。除了那覆盖其上的灰瓦,其余部分皆由木头通过榫卯结构精心拼接而成,不依赖琉璃的华丽装饰,也未涂抹绚丽的漆色,却以一种最本真的姿态展现着结构的力量与工艺的精湛。

献亭的单檐歇山素瓦顶,简洁而大气,线条流畅而自然,仿佛是天空与大地之间的一抹优雅的天际线。正方形的建筑格局,给人一种稳重而规整之感,每一处转角、每一条棱线,都仿佛在诉说着匠人们对于对称与平衡的执着追求。覆盆式的柱础稳稳地承载着整个建筑的重量,四角的柱子粗壮而结实,它们像是岁月的守护者,以一种坚毅的姿态屹立百年,那肥硕健壮的形态、粗犷敦实的质感,淋漓尽致地展现出元代木构建筑独特的审美意趣与雄浑气魄。

檐下那繁密的斗拱,犹如一片精心编织的木质云朵,每一面伸出的六朵斗拱,七踩三下昂的精巧构造,是力学与美学完美融合的结晶。斗拱之下的双额枋,更是增添了一份层次感与立体感。而亭内那致密繁复的八角藻井,宛如一朵盛开在苍穹之下的木质繁花,其精湛的工艺让人不禁感叹古人的匠心独运与智慧才情。每一处榫卯的拼接、每一个构件的雕琢,都凝聚着先人的心血与技艺传承,它们穿越了时空的隧道,在这一方小小的天地里,向世人展示着中国木构建筑最原始、最纯粹、最震撼人心的美。

在访古的旅途中,我们常常会遭遇诸多遗憾,紧闭的大门将历史的深邃与厚重隔绝在外,然而,静升后土庙却以一种相对开放的姿态迎接每一位有缘人的到来。门旁文保员的电话,成为了连接现代人与古老庙宇的一根细线。当你拨通电话,不多时,文保员便会匆匆赶来,尽管有时会伴随着一些略带羞涩的“辛苦费”请求,但在这寻幽探秘的过程中,只要那扇通往历史的门能够开启,这一点小小的插曲似乎也变得微不足道。毕竟,能够如此近距离地触摸历史的脉搏、感受元代木构建筑的原始魅力,本身就是一场难能可贵的心灵奇遇。

静升后土庙,它不仅仅是一座古老的建筑遗迹,更是一部凝固的历史史诗,一幅生动的民俗画卷,一份珍贵的文化遗产。它等待着更多的人停下匆匆的脚步,拨开岁月的荒草,去发现、去欣赏、去珍视那被遗忘在角落里的木构华章,让这份原始之美在现代社会的喧嚣中重新焕发出熠熠生辉的文化光彩,续写其跨越时空的传奇与传承。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。