央视没讲的《千里江山图》冷知识,读后让你从小白到“鉴赏家”

得益于央视的宣传,《千里江山图》拥有了国民知名度。很多人只觉得它好看,但又说不出来好看在哪儿。那么今天,一笑就说点央视没跟你说的,有关《千里江山图》艺术鉴赏方面的知识,以后你跟人吹牛聊天的时候,也能出点“猛料”。

先说点常规一点的:

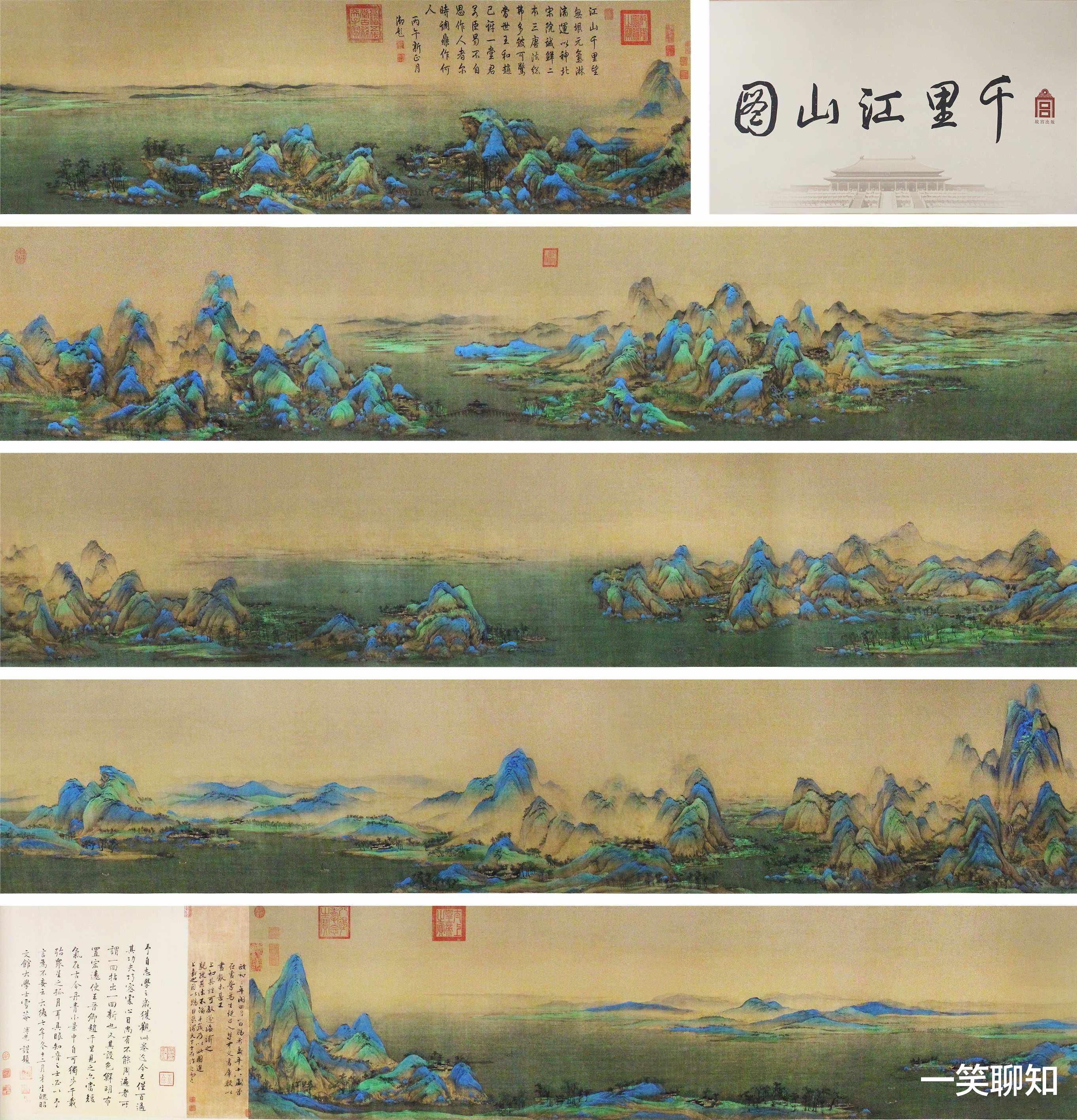

《千里江山图》全卷纵51.5厘米,横1191.5厘米——竖起来差不多有4层楼高。

当时的人评价此画“一点一画均无败笔,远山近水,山村野市,渔艇客舟,桥梁水车,乃至飞鸟翔空,细若小点,无不出以精心,运以细毫。”

这幅画代表了画院青绿一体精密不苟、严格遵依格法的画风,将宋代绘画的工整和精细发挥到极致。

接下来就是一般人不知道的知识点了:

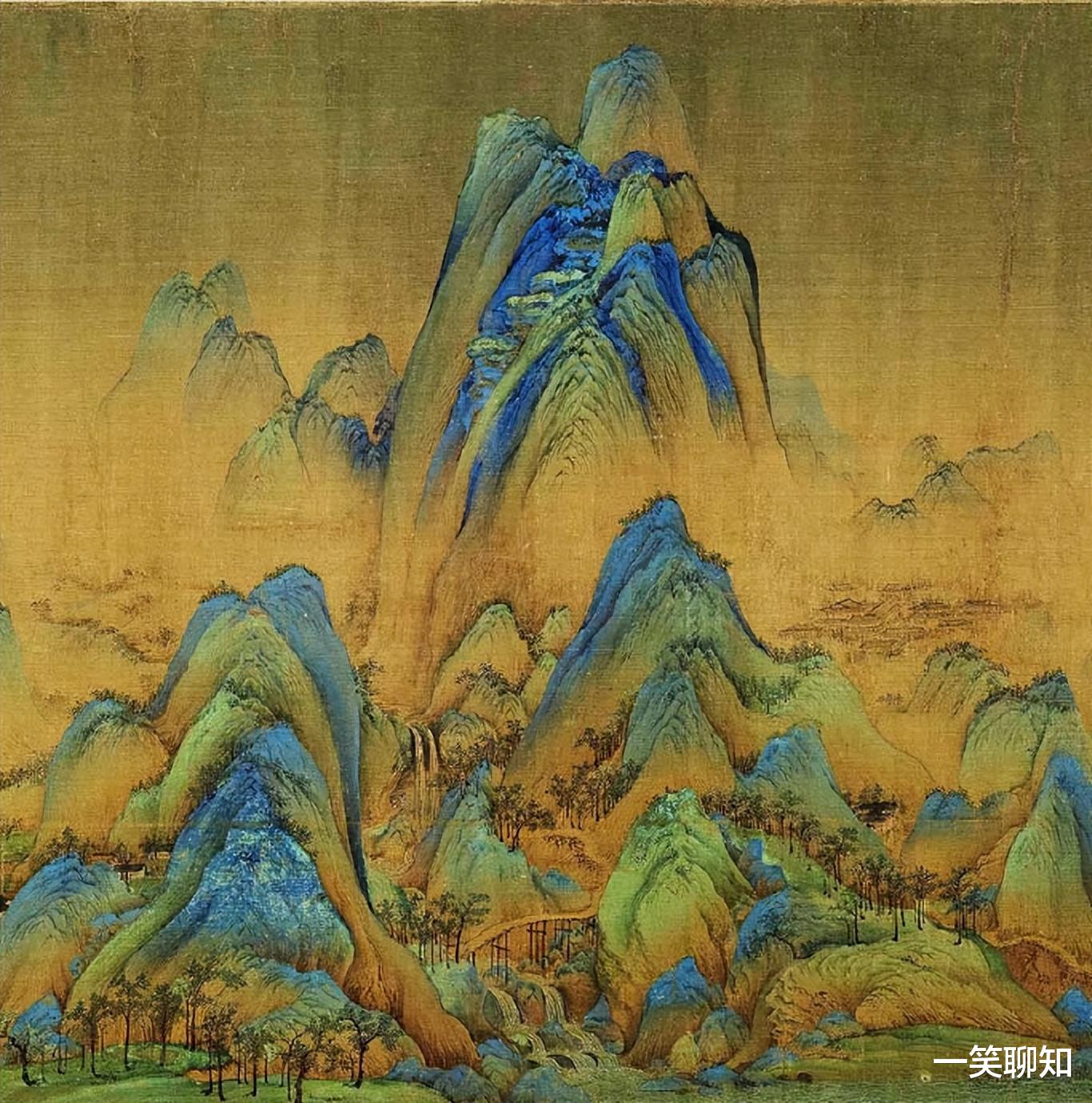

1、画山用绿色正常,但为什么要用青色呢?而且青色现在看来就是蓝色,山怎么是蓝色的呢?

这就要用现代光学原理来解释了。我们知道阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光组成的,但是大气对不同颜色的光散射强度不同,散射蓝紫光最多(散射出的的蓝紫光可达红光的10倍以上)。因此,越是隔得远的物体,如天空、远山等,空气中的蓝色散射光射入人的眼睛的就越多,掩盖了其他的颜色,就会使人产生了蓝色的视觉。我们古代的画家虽然不懂这个光学原理,但在长期的写生观察中总结出了这一点,并用在了创作上。你看,青色的部分是不是主要用在山顶?所以,青绿山水画是基于写实上的艺术提炼的产物。

2、《千里江山图》能让人看到山水全景,也能看到细节,还能看到本应被遮挡住的前后景,这是什么构图?

答案其实很简单,《千里江山图》用了中国山水画常用的“三远法”。

“三远法”是北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出的,通过高远、平远、深远三种不同的空间透视手法,构建出层次丰富、气象万千的山水境界。以下结合画面具体分析:

高远:强调从低处仰望高山的雄伟。《千里江山图》画面左中部(约1/3处)有一组主峰群,山体拔地而起,主峰突兀高耸,山脚处渔村、桥梁渺小如豆,对比之下更显山峰巍峨。右侧中段亦有几座尖峰,如“层峦叠嶂”式堆叠,山巅直插云表,配合青绿色彩的浓淡变化,强化了“仰观”的视觉冲击。

平远:注重从近景向远方的水平延伸,通过平缓的丘陵、开阔的水面和淡远的笔墨,营造空濛幽远的意境。《千里江山图》全画贯穿始终的江河湖面(如中部大面积水域)是平远法的核心区域。近景可见岸边渔村、竹篱、泊船,中景水面辽阔,微波粼粼,远处淡墨勾勒的浅滩、沙洲若隐若现,更远处的山峦仅以青绿色晕染,模糊成“远山如黛”的效果。平远法平衡了高远山峰的压迫感,以水平舒展的江面形成视觉缓冲,同时通过“近实远虚”的处理,引导观者视线向纵深延伸,拓宽了画面的空间维度。

深远:强调从山前望向山后,通过山峦的重叠、峡谷的深邃和路径的蜿蜒,表现空间的幽远与层次。《千里江山图》左侧中段的“峡谷幽径”部分,山脚处一条蜿蜒的石阶路通向山坳,山坳后露出另一组山峰的顶部,配合山间留白(表现云雾),暗示山后有更深的空间;右侧中部的“层岩叠壑”段落,通过色彩的浓淡和线条的穿插,表现出前后山体的遮挡与延伸。深远法打破了平面化的构图,随着山谷、溪流、栈道的引导,探索画面深处的隐秘境界,增强了空间的纵深感。

更重要的是:《千里江山图》并非孤立使用三远法,而是将三者有机交织,三者相辅相成,既符合中国传统山水“可行、可望、可游、可居”的审美理想,又通过青绿重彩的浓烈与留白云雾的虚淡形成对比,让宏大的山水格局兼具细腻的层次变化。

所以,下次再聊到《千里江山图》,当别人还在感叹“这画真漂亮”时,你就可以指着山顶的青蓝色说:“这是中国人早就懂得光谱原理的证明”,还可以接一句:“看,深远法让山后有山,意韵无穷。”——这波“猛料”一甩,你就是妥妥的朋友圈文化担当!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。