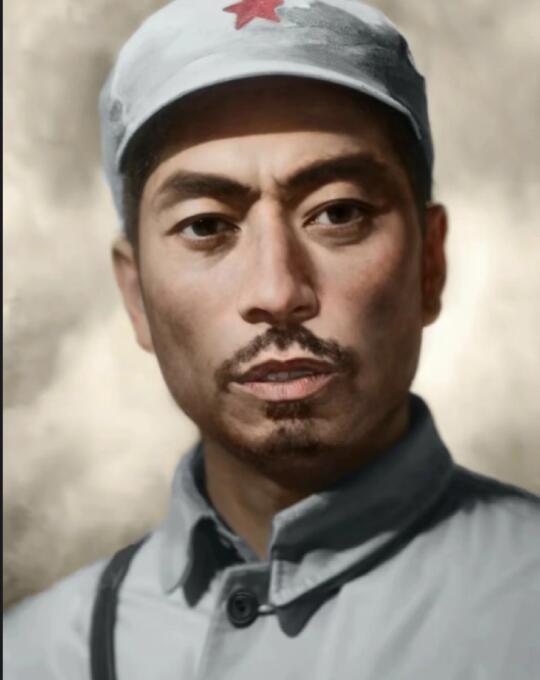

这样的英雄不能被忘记!东北抗日联军主要创始人杨靖宇,以草根、棉絮充饥孤身血战五昼夜,牺牲时年仅35岁! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 东北的雪,在二月的林海深处,如同一张没有尽头的白纸,白纸之上,最后一次奔跑、最后一枪、最后一口雪,都刻下了一个名字——杨靖宇。 他出生在河南确山县一个平凡的农家,名字叫马尚德,二十岁出头,便在风雨如晦的时代投身革命。 从农民暴动到被捕入狱,他曾五次身陷囹圄,忍受酷刑,始终没有动摇初心,他说自己上过两个“大学”,一个是现实逼迫的“社会”,一个是黑牢铁窗的“监狱”,这两个地方,锻造了一副不弯的脊梁。 从确山到东北,是一次背井离乡的远行,当他踏上这片北地,才26岁,寒风刮得人睁不开眼,他藏在山坳中,夜里潜入屯子,和农民交谈,讲述抗战的消息,用自己的经历一点点唤起沉睡的血性。 队伍由此而生,从几个庄稼汉、几个旧军人,到成百上千人,他们没有制式军装,身上是麻袋剪成的衣服;脚上是破鞋里塞着干草;嘴里喊出的口号,掷地有声。 白山黑水之间,他们像一股幽灵在林海穿梭,一次次袭击敌人岗哨,一次次摧毁日军补给,1936年,他被任命为东北抗日联军第一路军总司令。 队伍如雪中焰火,一万余人分散活动在长白山、通化、抚松一带,敌人称这支部队是“东边道之癌”,他们恨不得一夜之间将这股力量连根拔除。 日本军部调动七万大军,将整个长白山围成铁桶,每隔三里修一个炮楼,密林中不断放火,炮声连绵不绝。 他带领部队转战于密林深处,昼伏夜行,严冬之际,气温降到零下四十度,食物早已耗尽,先是啃野菜,后来抓树皮、挖草根,再后来什么也找不到了。 日伪势力花费了巨大的物力来围剿他这支游击队,甚至动用航空侦察,专设情报机构,收买叛徒,他的战友一个个倒下,不是战死,就是在严酷的环境下冻饿而亡。 最心痛的,是亲信的叛变,原本的警卫排长,少年时便由他一手抚养长大,却在敌人面前供出藏身地,原本的师长,曾共苦多年,带着几十名部下倒戈相向,供给线被断,密营被毁,一切似乎走到了尽头。 1940年2月,他带着仅存的几名战士,转战至濛江三道崴子,枪声撕裂黎明的静默,他让手下分头突围,自己留在原地抵抗。 他背靠一棵老松树,两把手枪交替开火,弹壳一枚接一枚落入雪中,血从他肩头、胸前缓缓浸湿棉衣,雪是白的,但那一片地面,红得令人目眩。 当枪声终于停息,日军蜂拥而上,他的身体仍靠在树干上,面朝东方,眼睛半睁,他的敌人带着疑问剖开他的身体,却在他的胃中发现的不是食物,而是泥土未净的树皮、草根,几缕被撕碎的棉絮。 无一粒米,无一口饭,在场的所有人,无论是冷酷的军官还是麻木的士兵,都沉默不语。 这个场景,被敌人记录在案,对方的警务长官望着解剖台,一夜之间苍老许多,这样一个人,不吃不喝坚持了五昼夜,在极寒之地与整个帝国的军队周旋到底。 他不是神明,他也曾疲倦、寒冷、饥饿,但他心中有火,比寒风更烈,比饥馑更坚。 他的牺牲,没有变成过眼烟云,1946年,濛江县正式更名为靖宇县,那一日,百姓敲锣打鼓,把新县牌挂上城楼。 在县城广场,人们立起他的雕像,年年风雪来,孩子们仰头望着那身军大衣与那双凝视远方的眼睛。 杨靖宇留下的不只是战绩,不只是一个英名,他留下的是一段民族记忆,是一个时代不屈的象征,在那个用棉絮充饥的五天里,他将尊严、忠诚和血肉之躯,融入了这片黑土地。 后来的人,吃着热饭,住在暖屋,也许未曾经历风雪漫天的逃亡,未曾感受饥饿撕扯五脏的痛苦,但只要还有人记得,在那无路可退的山林中,曾有一个人,用自己的身体,挡住了侵略的枪口。 他的一生,不是传奇,而是信仰本身,树皮之下,埋藏着一个民族最不该遗忘的黄金。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:他牺牲时,胃里只有草根、树皮和棉絮……——央视一套