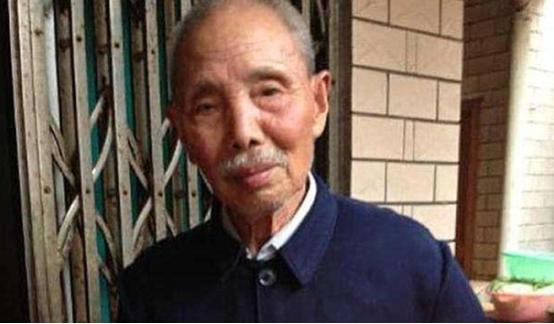

1968年,“敦煌的女儿”樊锦诗,打算去武汉生孩子,然而领导却不给批假,在敦煌生下孩子后,连衣服都没有,没想到几天后,丈夫给樊锦诗送来了大包小包的衣服和营养品……看到丈夫的那一刻,樊锦诗放声大哭。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1963年7月,北京大学历史系考古专业的25岁毕业生樊锦诗收到了敦煌文物研究所的录用通知。 这个来自上海的姑娘在北大图书馆第一次看到常书鸿先生的《敦煌壁画》时,就被莫高窟深深吸引。 同班同学彭金章被分配到武汉大学历史系,负责筹建该校的考古专业。两人在北大相识四年,经常一起去圆明园遗址做田野调查。 8月23日,北京站的月台上挤满了送行的人。彭金章把从河北老家带来的20个咸鸭蛋装进樊锦诗的行李箱。“路上补充营养。”他说。火车开动时,两人约定每周通一封信。 敦煌位于甘肃省河西走廊最西端,从北京坐火车需要三天两夜。樊锦诗到达后被安排住在莫高窟对面的土坯房里,房间只有8平方米,没有自来水和电灯。 研究所当时只有40多名职工,主要工作是临摹壁画和记录洞窟现状。樊锦诗被分配到保管组,负责编制文物档案。她每天早上6点起床,带着手电筒和笔记本进洞窟工作。 与此同时,彭金章在武汉大学开始了教学生涯。他白天上课,晚上在煤油灯下给樊锦诗写信。信中详细记录了考古学最新的研究动态和他在湖北发掘的商周遗址情况。 1965年国庆节,彭金章利用探亲假前往敦煌。他先坐火车到兰州,再转乘长途汽车,整整花了五天时间。见面时,樊锦诗瘦了15斤,脸上布满了风沙留下的细纹。 八天假期里,彭金章跟着樊锦诗进了十几个洞窟。他发现这里的考古工作与中原地区完全不同,需要掌握佛教艺术史、西域史等多学科知识。 1967年元旦,两人在武汉市江汉区民政局登记结婚。婚礼只请了双方父母和几位同事,新房是学校分配的一间15平方米的宿舍。 1968年11月7日,樊锦诗在敦煌县医院生下第一个孩子。当时研究所没有产假制度,她产后第八天就回到工作岗位,孩子由当地一位牧民大嫂帮忙照看。 彭金章接到电报后,向学校请了一个月事假赶往敦煌。他带去了从武汉采购的奶粉、棉布和维生素片。看到妻子住在漏风的土坯房里,他连夜用报纸糊住了墙缝。 1970年,樊锦诗把两岁的儿子送回河北农村,交给彭金章的母亲照料。1973年第二个孩子出生后,也被送到了河北。夫妻俩只能在春节时轮流回家看望孩子。 这种分居生活持续了19年,期间彭金章发表了30多篇关于商周青铜器的论文,成为国内该领域的知名学者。樊锦诗则参与了敦煌石窟分期断代研究,建立了莫高窟的第一套科学编号系统。 1986年3月,49岁的彭金章终于调入敦煌研究院。武汉大学的同事们感到惋惜,认为他放弃了更好的学术前景。彭金章却说:“考古就是要到文物所在的地方去。” 到敦煌后,彭金章转向石窟考古研究。他带领团队在莫高窟北区发现了248个洞窟,出土了大量回鹘文、西夏文文献。这些发现改写了敦煌学的研究格局。 夫妻俩的办公室在同一层楼,中间隔着一个会议室。同事们经常看到他们在走廊里讨论学术问题,有时为了一个观点争得面红耳赤。 2008年7月,彭金章在办公室突发脑梗塞。樊锦诗放下手头的国际合作项目,在医院陪护了三个月。康复后的彭金章行动不便,但仍坚持每天到办公室处理北区考古报告的编写工作。 2011年,敦煌研究院为他们拍摄了一部纪录片。镜头里,74岁的彭金章指着北区崖壁说:“这里还有很多秘密等着我们去发现。” 2017年7月29日,彭金章因病去世。他的骨灰撒在了莫高窟九层楼前的林地里。樊锦诗在追思会上说:“他用后半生证明了什么是真正的学者精神。” 2023年5月,中央电视台采访她时,86岁的樊锦诗说:“老彭如果还在,一定会支持这个项目。保护文物就是保护我们共同的记忆。” 在她的办公桌上,摆着一张1965年的黑白照片。照片里,两个年轻人站在莫高窟九层楼前,脸上都是灿烂的笑容。