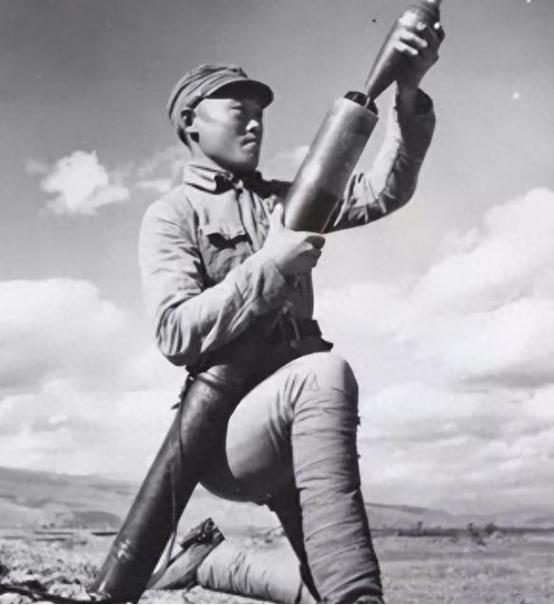

[太阳]1979年,解放军一名走失的战士正在越南的农田里挖红薯,突然迎面冲过来七八名越军,却并没有人向他开枪,这是为何? (信息来源:中国军网——你收到一本“故事会”,主角是英雄李向群、陈书利;英雄画卷——对越自卫还击战通讯选) 1979年的对越自卫反击战,41军361团的机枪手陈书利,在大雾里跟部队走散了。 身处原始密林,四面八方都是潜在的敌人,他心中闪过一丝慌乱。不过他毕竟是老兵,慌乱只是一瞬间的事。他很快冷静下来,靠着过硬的知识,做出了最基本的判断:朝北走,大方向错不了。 有了目标,心里就踏实了。他顺着小路向北摸索,没多久就遇上了三个同样掉队的战友。四个人一合计,决定搭伴走,人多了,胆气也壮。 可他们没走多远,就听到前方山洞里有动静。几个人悄悄摸过去,发现竟是三名我军的重伤员。这几位伤员为了不拖累大部队,把武器弹药都留给了战友,自己躲进山洞里听天由命。 陈书利一看,心里不是滋味,他想着只要活着就还有一线生机,便邀请这三名伤员和他们一起上路,刚好他们熟悉大部队的位置,说不定他们一起能够跟上大部队。 三名伤员在他的影响下也重新燃起了求生的渴望,他们挣扎着起了身,一支七个人的临时小分队就这么凑起来了。陈书利兵龄最长,自然成了队长。他立刻分工:自己带头探路,两人断后,一人居中照顾伤员。 七个人,能打仗的只有四个,手里总共三四把枪,他们手上的装备不足,便也只能尽力避开越军的部队。然而他们路过一个废弃的院子时,一支二三十人的越军队伍正巧朝着院子走来。 跑是跑不掉了,只能打。陈书利扫了一眼院子,发现墙角堆着不少水泥袋。他当机立断,指挥战友们用这些袋子迅速垒起一道简易工事。这是一场硬仗,敌我悬殊,唯一的胜算就是出其不意。 陈书利算得很精,他没急着开火,而是死死盯着越来越近的越军。他要的是一击必中,直到所有敌人都进入了有效射程,他才猛地喊道“开枪”。 队伍的默契体现了出来:有枪的战士精准射击,三名伤员也没闲着,帮忙观察敌情,压子弹、递弹匣。一场看似必败的遭遇战,硬是被这支七人小队打成了歼灭战。 这场胜利固然提气,可作为老兵的陈书利却高兴不起来。他很清楚,枪声一响,位置就暴露了。越军的狡猾是出了名的,大部队很快就会包抄过来。他做出了一个艰难的决定:不能再待在一起,必须分散突围。 临别前,七个刚经历生死的兄弟,郑重地道了别。为了掩护战友撤离,陈书利主动开枪吸引火力,他边打边撤,利用夜色和地形的掩护,把敌人的注意力全引向了自己这边。 也不知跑了多久,陈书利实在撑不住了,又渴又饿,倒在一棵大树下。他发现不远处有片红薯地,冲过去刨出几个生红薯就往嘴里塞,又干又硬,还带着土腥味,可在他嘴里却是无上美味。 他狼吞虎咽地吃了两三个,刚想再拿一个,后背突然被什么东西砸了一下。他猛地回头,四个背着枪的越军士兵正站在地头,准备朝他走来。 陈书利下意识就想拼命,可他随即发现,这几个越南兵的姿态很放松,似乎像是找他讨要红薯的。他脑子中闪过一些想法,这些越兵似乎把他当作田间的越南老农了。 他索性将计就计,从地上拿起几个红薯,热情地递给那四个越南兵。就在对方准备接过的那一刹那,陈书利拔枪。几声枪响过后,四个毫无防备的越南兵全部倒下。 他拿走了越南士兵身上的兵器,继续沿着原有的目标一路向北,路上他还盼望着能够再次遇见自己好不容易碰上的几位战友,他靠着坚毅的意志力终于赶上了大部队。 令他欣慰的是,他之间碰上的几个战友在路途中被大部队发现,也顺利归队,大部队清点战场,发现他们几人愣是在弹药稀少的情况下,抵抗住了几十个越军,在战后对他们进行了表彰。 陈书利身上最可贵的是一种在绝境里,头脑依然能高速运转的冷静,和一种敢于把后背交给战友的信任。这种由智慧、血性和战友情混合而成的品质,或许才是战场上最为珍贵的。 他被授予“战斗英雄”荣誉称号,1988年,军队推行现代化时,他主动提出了转业,但是过往的经历依旧熠熠生辉。