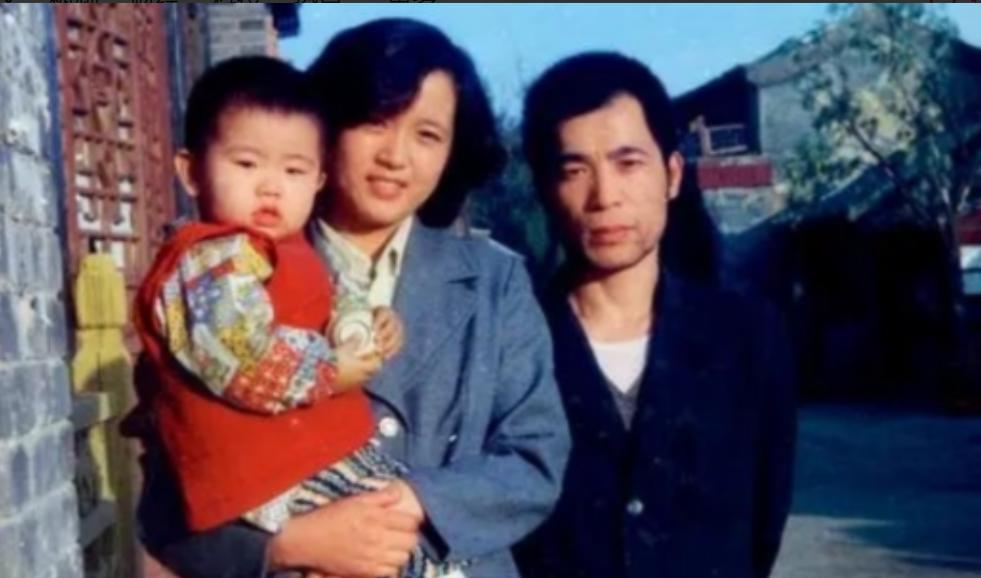

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好......” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年,梁晓声在北京电影制片厂工作,当时月工资56元。他需要赡养东北老家的父母和兄弟姐妹,每月寄回家30元,经济压力较大。 梁晓声通过同事介绍认识了在北京某医院工作的护士焦丹。 两人初次见面是在北影厂的职工宿舍,当时梁晓声住在一间12平方米的单身宿舍里。 焦丹了解梁晓声的家庭状况后,并未像之前的相亲对象那样离开。据梁晓声在接受《文艺报》采访时回忆,焦丹当时表示愿意共同承担家庭责任。 1982年两人结婚,婚礼简朴。婚后焦丹主动承担起照顾梁晓声家人的责任,包括他患有精神疾病的大哥。 梁晓声在创作期间经常熬夜写作,身体出现肝病等健康问题。焦丹利用护理专业知识照顾他,坚持为他准备营养餐食。 1984年,梁晓声的中篇小说《今夜有暴风雪》发表后引起文坛关注。这部作品后来获得全国优秀中篇小说奖。在梁晓声的创作生涯中,焦丹一直是他的坚实后盾。她不仅照顾家庭,还要工作补贴家用。梁晓声的稿费主要用于赡养老人和资助兄弟姐妹。 据《北京青年报》2018年的报道,梁晓声夫妇一直住在朝阳区一套老式住宅楼里。他们把条件较好的新房让给了需要照顾的大哥居住。 焦丹保持着勤俭的生活习惯,她经常自己腌制咸菜,为家人准备东北口味的饭菜。梁晓声在多次访谈中提到,妻子的这些生活细节给了他创作灵感。 2017年,梁晓声凭借长篇小说《人世间》获得第十届茅盾文学奖。这部作品中的女性角色郑娟,被认为有焦丹的影子。 郑娟在小说中照顾患病丈夫的情节,体现了作者对妻子多年付出的感念。梁晓声在获奖感言中特别感谢了妻子的支持。 2023年4月,梁晓声在中国作家网发表的创作谈中提到,妻子是他创作中女性形象的重要来源。他认为妻子身上体现了中国传统女性的美德。 梁晓声夫妇的婚姻已经走过40多年,在接受媒体采访时,梁晓声表示,夫妻相处的关键是相互理解和共同承担。焦丹至今仍保持着关心丈夫健康的习惯。在梁晓声参加文学活动时,她会提醒他注意休息,带好常用药品。 梁晓声的作品多次被改编成影视剧,版权收入改善了家庭经济状况。但夫妇二人的生活方式并未因此改变太多。 他们继续资助家乡的亲戚,帮助有困难的文学青年。梁晓声设立的文学基金中,有一部分资金专门用于资助贫困地区的写作者。 北京电影制片厂的老同事回忆,焦丹经常到厂里给加班的梁晓声送饭。她骑着自行车往返于医院和制片厂之间,风雨无阻。梁晓声的书房里保存着许多老物件,包括早期的手稿和照片。这些物品见证了夫妇二人共同走过的岁月。 在文学界,梁晓声被认为是现实主义作家的代表。他的作品关注普通人的生活,这与他自己的生活经历密不可分。 焦丹虽然不是文学圈内人,但她对梁晓声创作的支持是实实在在的。她为丈夫营造了安定的创作环境,让他能够专心写作。 如今,70多岁的梁晓声仍在坚持创作。他的新作品继续关注社会现实,记录时代变迁中的人物命运。焦丹依然是他最忠实的第一读者。 中国作家网《梁晓声:在写作中寻找生命的答案》 《文艺报》2023年专访《梁晓声的文学与人生》 北京日报《茅盾文学奖得主梁晓声的创作生活》