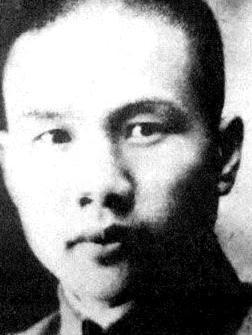

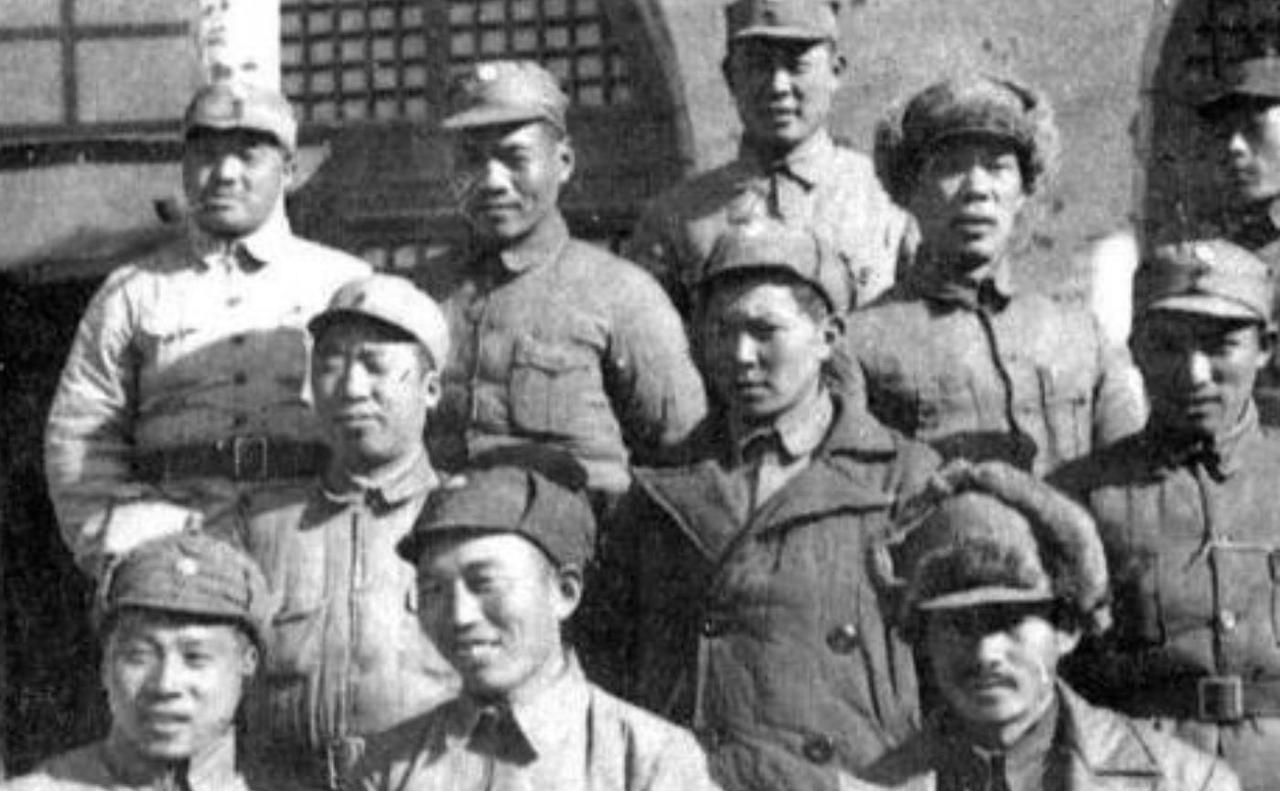

1947年,华东野战军副参谋长张元寿牺牲。下葬前,妻子胡志年带着两个孩子来告别。警卫员抱着的是儿子张定远,才几岁大;女儿张晓卫还在襁褓里,让人看着揪心。 1947年3月,一片新堆起的黄土坟茔前,站着几名战士。 一位年轻的妇人,胡志年,静静地站在坟前,怀里抱着一个尚在襁褓中的女婴。 这样的场景看着让人着实心疼! 1913年,张元寿出生在福建永定的大山深处。 十岁那年,他便成了地主家的放牛娃。 每天天未亮,便牵着老牛,爬上陡峭的山坡。 他常常对着沉默的老牛自言自语,诉说生活的艰辛和对未来的茫然。 直到有一天,他在山坳里放牛时,无意中撞见几个穿着灰布军装的人围坐开会。 他们口中谈论的“革命”、“解放”、“让穷人过上好日子”这些陌生的词汇,让他第一次知道,大山外面,还有一群人在为像他这样的人寻找出路。 那颗名为“希望”的种子,悄然在他心中生根发芽。 十六岁那年,他揣着两个冰冷的红薯,决定追寻那支为穷人打天下的队伍而去。 这个大山里走出的放牛娃,凭着山里人特有的坚韧和聪慧,在革命的熔炉中迅速成长。 他识字、学算,展现出过人的后勤管理天赋。 从红军战士到长征路上的粮秣官,再到华东野战军的副参谋长,他一步步成长为掌管千军万马“粮草命脉”的关键人物。 长征路上,茫茫雪原,他带领后勤人员四处搜寻粮食,自己饿得啃树皮,却把仅有的青稞面省给伤员。 战友们称赞他“算盘珠子都没他算得精”,分物资时,他却总把厚实的棉衣塞给个子矮小的战士,笑着说自己“火力壮”。 只有最亲近的战友才知道,他背上那些冻疮早已溃烂流脓。 在华东野战军,他肩上的担子更重了。 他需要精确计算每一粒粮食、每一颗子弹的分配,确保部队在残酷的战争中能持续运转。 妻子胡志年随军后,常常看到他深夜还伏在油灯下,对着摊开的地图和各种报表,眉头紧锁。 偶尔,年幼的儿子张定远会蹒跚着跑进来,抱着他的腿撒娇要抱抱。 他会暂时放下手中的笔,笑着将儿子高高举起。 然而,笑声未落,通讯员急促的脚步声已在门外响起,新的战报或补给难题又摆在了面前。 他只能歉疚地将孩子放下,而目光中的复杂情绪,是对家庭深深的眷恋与因职责而生的无奈。 1947年,华东野战军在山东莱芜战役中取得大捷。 国民党军队溃败,遗弃了大量武器弹药和物资散落在战场。 这对于物资匮乏的解放军来说,无疑是宝贵的补充。 时任华东野战军副参谋长的张元寿,深知这批物资对后续作战的重要性。 他本可以坐镇后方指挥,但一贯事必躬亲、的作风,让他决定亲自前往最前线,实地勘察和指挥物资回收工作。 3月的一天,张元寿带着几名警卫和后勤人员,乘坐缴获的吉普车,前往张店村附近的主战场区域。 他一边仔细查看着地图,一边和身边的同志讨论着物资清点和转运的方案。 然而,就在车队行驶至一片开阔地带时,异变陡生! 几架国民党军飞机,突然俯冲而下! “隐蔽!” 警卫员嘶声大喊,但为时已晚! 炸弹砸落! 巨大的气浪将吉普车掀翻,张元寿在爆炸发生的瞬间,下意识地将身边的一位年轻参谋猛地推开! 自己却被爆炸的冲击波狠狠抛起,又重重摔落在地! 警卫员们冒着弹雨冲过来,将他从翻倒的车底拖出。 他浑身是血,但那只沾满泥土的手,却依然死死攥着一张被鲜血浸透的军用地图。 上面,清晰地标注着部队急需的补给点和刚刚发现的物资位置。 当战友们手忙脚乱地想为他包扎时,从他染血的上衣口袋里,滚落出一颗用油纸仔细包裹着的、完好无损的水果糖。 那颗糖,承载着一个父亲对儿女最朴素的承诺,一个丈夫对家庭最深沉的眷恋,却永远无法送达了。 张元寿,这位从闽西大山走出的放牛娃,这位掌管着千军万马后勤命脉的将军,在34岁的盛年,倒在了距离胜利曙光并不遥远的早春。 消息传到后方,胡志年抱着年幼的女儿,牵着懵懂的儿子,只觉得天旋地转。 那个承诺“打完仗就回家好好过日子”的男人,就这样永远留在了冰冷的战场上。 下葬那天,她拒绝了旁人的搀扶,执意要带着两个孩子,送丈夫最后一程。 年轻的妻子强忍悲痛,幼子不识生死呼唤父亲,襁褓中的女儿浑然不知永失父爱。 许多年后,当张定远和张晓卫长大成人,他们或许会从母亲的口中,从纪念馆的展陈里,了解父亲光辉而短暂的一生。 他们会知道父亲是位英雄,是位杰出的后勤将领。 他没能活着回到故乡,但他为之奋斗的事业,确确实实让千千万万像他一样的贫苦人,包括那头他念念不忘的老牛,挣脱了枷锁,获得了新生。 主要信源:(铁军文化园张元寿纪念馆)