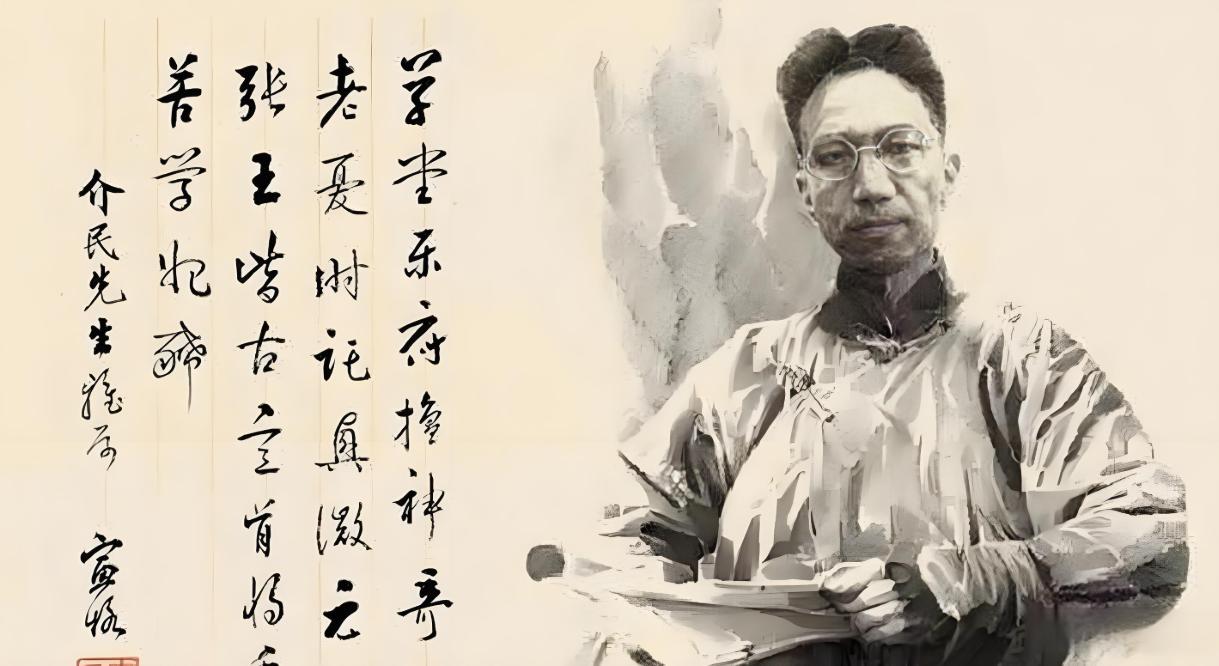

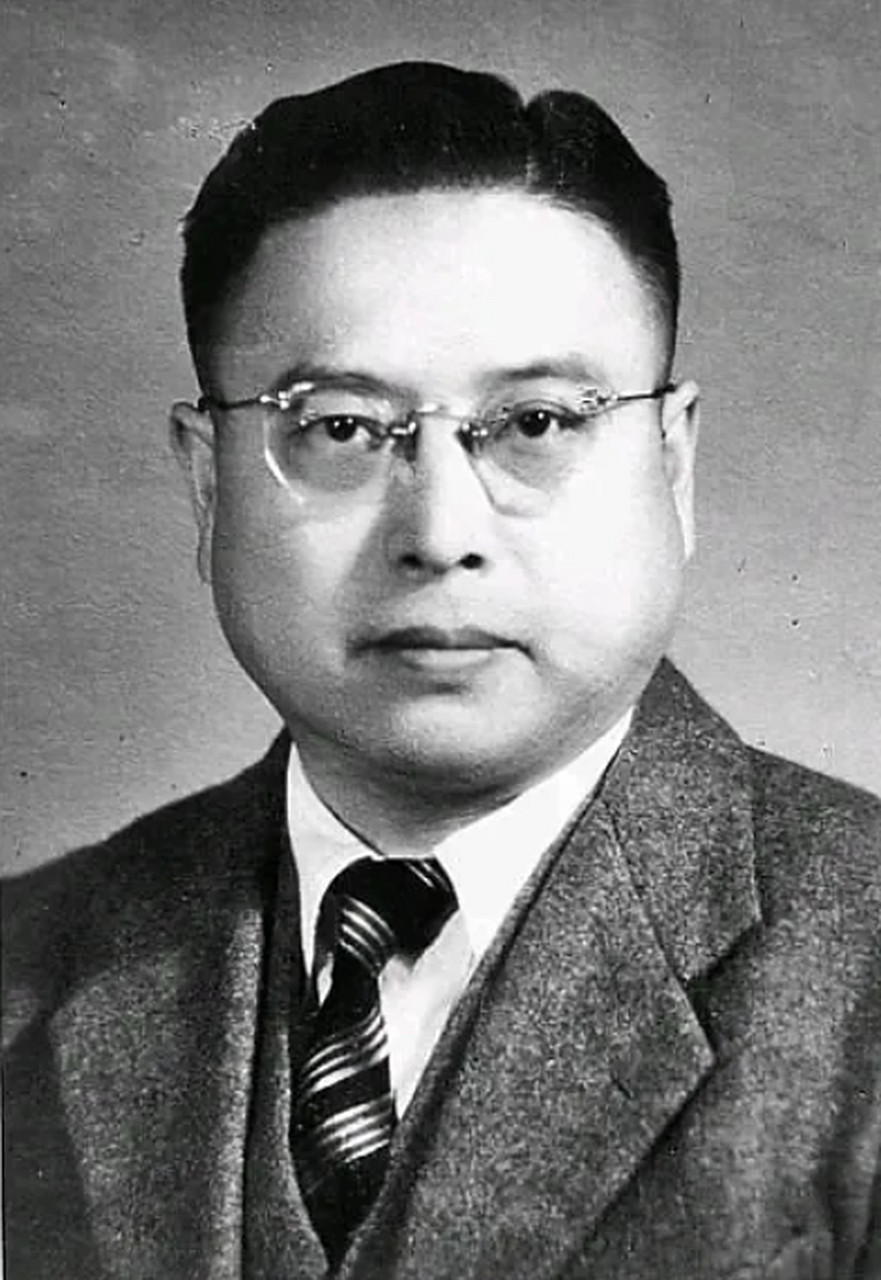

1941年,香港沦陷,三个日本兵踹开一个旧木门时,没想到竟被一位清瘦老人,用日语指着鼻子痛骂。更令人震惊的是,当得知老人身份后,日军少将竟亲自带着罐头米面登门谢罪,而老人反手就将这些东西全扔到了街上。 这位让侵略者又敬又怕的奇人,正是被鲁迅称为"百年难遇"的国学大师——陈寅恪。 香港九龙的旧居内,51岁的陈寅恪正就着昏暗油灯批注古籍,随着“哐当”一声巨响,三名荷枪实弹的日本兵撞开房门,翻箱倒柜的声音瞬间打破了巷弄的宁静。 面对明晃晃的刺刀,这位戴着圆框眼镜的学者非但没有退缩,反而缓缓站起身,用一口比东京人还标准的日语厉声呵斥:“你们可知《孙子兵法》有云'兵者,诡道也'?如今恃强凌弱,算什么帝国军人!” 日本兵被这突如其来的斥责惊得愣住。当小队长在搜查中发现书架上一排排日文、梵文原版书时,突然意识到眼前这位老者绝非普通市民。 消息传到驻港司令部,曾在东京帝国大学听过陈寅恪讲座的日军情报课长佐藤立即驱车赶来,在门口深深鞠躬:“陈桑,当年您在柏林大学讲授《金刚经》时,学生就坐在第三排。” 此后日军司令部特意贴出告示:“陈家周围百米不得驻军。”但当佐藤派人送来配给的大米和牛肉罐头时,陈寅恪却让女儿搬来梯子,踩着板凳将这些“嗟来之食”尽数扔到街上。 邻居偷偷劝他:“先生,孩子们都饿得直哭啊!”他只是抚摸着《十三经注疏》的封面叹息:“商亡之后,微子抱器归周;如今国难当头,我岂能为五斗米折腰?” 1962年深秋,中南海书房的灯光彻夜未熄。当印度代表在谈判桌上挥舞着“麦克马洪线”地图时,周恩来总理忽然想起了广州那位失明的老人。 三天后,一架专机悄然降落在白云机场,接走了这位已经72岁、连走路都需要搀扶的老者。 在钓鱼台国宾馆的会议室里,陈寅恪枯瘦的手指抚过摊开的地图,声音沙哑却字字清晰:“唐贞观二十二年,王玄策出使天竺,曾在吐蕃边界立《泥婆罗道纪功碑》,其位置应在今日达旺地区...” 他仅凭记忆,从《汉书·西域传》讲到清代《皇舆全览图》,精确到哪一年哪月哪国使者曾在哪条河谷立过界碑。当说到"麦克马洪线"是英属印度测量局1914年伪造的文书时,他突然提高声调:“臣双目虽盲,心眼未瞎!那所谓条约,连当时北洋政府都未签字,何谈法律效力?” 这场持续三天的“口述历史”,最终凝结成四十页的《中印边境史料考》。正是这些从故纸堆里翻出的铁证,让我方谈判代表在新德里会议上底气十足。 后来总参作战部评价:“陈先生一句话,顶得上三个师的兵力。”而此时的陈寅恪,早已因过度劳累咳血不止,却执意不肯收下任何特殊补助,只要求“多送些古籍善本即可”。 翻开陈寅恪的履历,堪称一部传奇: 12岁东渡日本与鲁迅同窗; 20岁在复旦公学和林伯渠探讨救国方略; 26岁在哈佛师从东方学权威兰曼教授; 30岁在柏林大学与陈寅恪同住一栋公寓的,是后来的历史学家傅斯年。 这位精通梵文、巴利文、西夏文等22种语言的天才,却在欧美名校辗转十六年,拒绝了所有博士学位。 “考个学位要花三年研究一个小题目,太浪费时间了!”当哈佛校长亲自送来东方语言学博士录取通知书时,陈寅恪正埋首于图书馆抄录敦煌文书。 1944年的昆明防空洞里,陈寅恪捂着流血的左眼对学生说:“我的眼睛可能要瞎了,但脑子里的书还在。” 双目彻底失明后,他让助手读史料,自己口述研究成果。 1953年,他在病榻上完成的《论再生缘》,竟从弹词小说里考证出清代边疆政策的变迁。 助手黄萱回忆:“先生能准确说出某段史料在《四库全书》哪一卷哪一页,连版本差异都记得清清楚楚。” 这种惊人的记忆力,在1962年中印谈判时发挥了关键作用,当他准确背诵出1890年《中英会议藏印条约》第十条原文时,在场的外交部官员无不落泪。 1969年那个阴冷的秋日,79岁的陈寅恪在广州中山大学的病床上溘然长逝。 临终前,他让夫人唐筼在自己常穿的蓝布长衫里,缝进了一张小纸条,上面写着“不学古人,法无一可;竟似古人,何处着我。” 这位历经晚清、民国、新中国三个时代的学术巨匠,用一生践行了"独立之精神,自由之思想"的誓言。