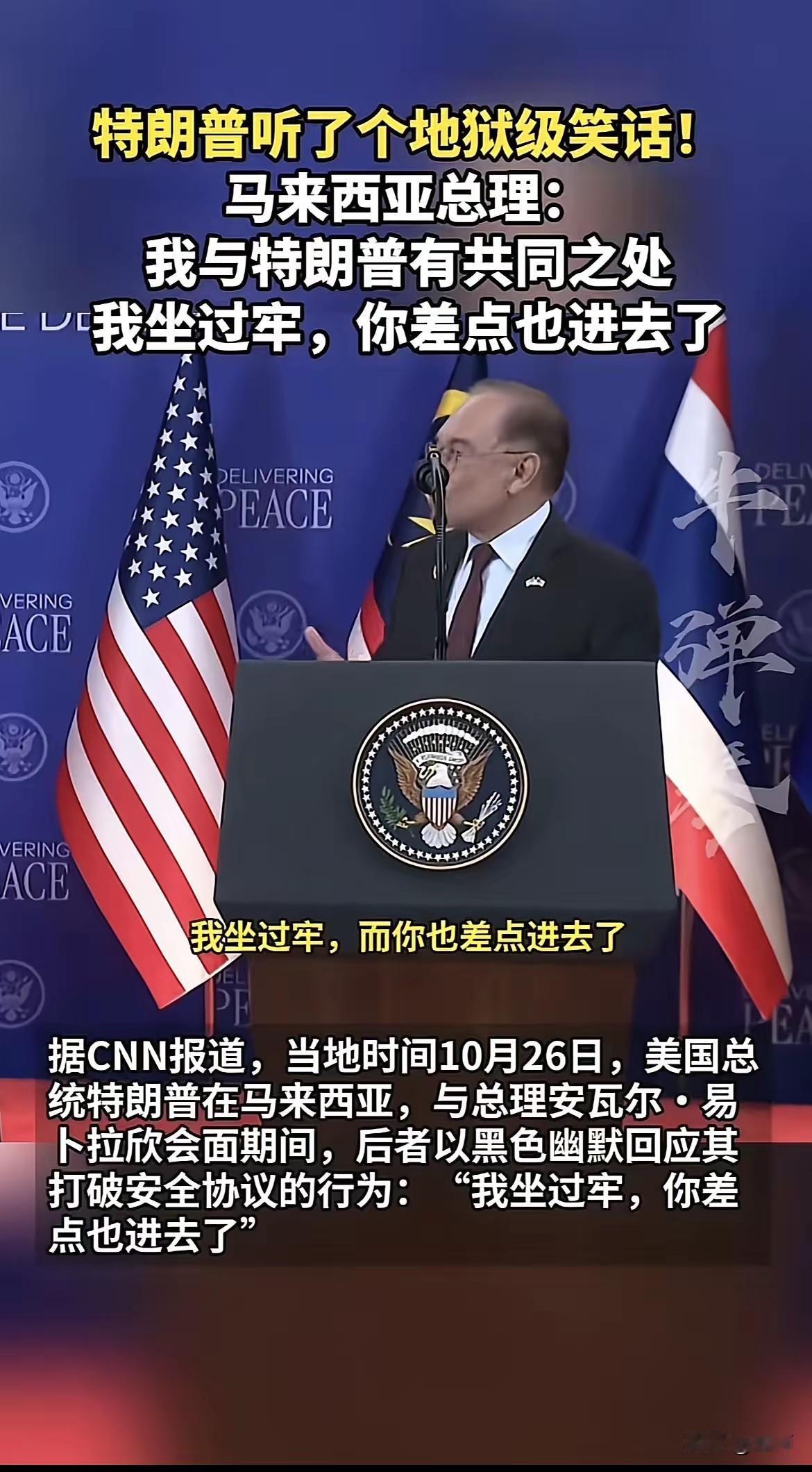

特朗普被马来西亚总理搞尴尬了 在刚刚进行的东盟峰会期间,马来西亚总理为了和特朗普套近乎,于是在公开演讲中对特朗普说:“我与特朗普总统有相近之处,我坐过牢,而你也差点进去坐牢”。 这不是妥妥的诅咒吗?诅咒特朗普以后也会坐 估计特朗普当时脸上的表情,比吞了柠檬还复杂。镜头扫到他时,原本标志性的咧嘴笑容僵在半空,手抬到一半不知道该摆什么姿势,眼神里写满了“我没听错吧”的错愕。周围的随行人员更是瞬间屏住呼吸,空气仿佛都凝固了几秒——谁也没想到,一场原本意在拉近关系的“套近乎”,会以这样猝不及防的方式变成大型“社死现场”。 说起来,马来西亚总理的初衷或许真没那么复杂。在一些语境里,“分享相似经历”是快速拉近距离的社交技巧,他自己有过牢狱经历,可能觉得拿出来当“共同话题”,能显得亲切不疏远。可他偏偏忽略了两个关键:一是“坐牢”这两个字,在不同文化和身份背景下,分量天差地别;二是他对面的人,是特朗普——一个这辈子最忌讳被人提及“法律麻烦”和“入狱风险”的政坛人物。 对特朗普而言,“差点坐牢”从来不是什么可以拿来调侃的谈资,而是悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。过去几年,他从商业大亨到美国总统,再到卸任后深陷各种官司,从税务问题到选举争议,每一次法律风波都被媒体追着报道,“入狱”的猜测更是从未断过。对他来说,这是最敏感、最不愿被触碰的痛点,相当于别人在他伤口上轻轻挠了一下,还自以为在打招呼。 更有意思的是,这场尴尬背后,藏着跨文化社交里最常见的“误区”:把自己的认知,想当然地套在别人身上。马来西亚总理或许觉得,“我都主动说自己坐过牢了,说你‘差点’,已经很给面子”,却没意识到,在美国的政治语境里,“与牢狱挂钩”是极具攻击性的表述,哪怕是“差点”,也像是在暗示“你早晚有这一天”。这种错位的“亲近感”,比直接的批评更让人下不来台。 现场的尴尬还没结束,舆论场上已经炸开了锅。有人觉得这是“大型嘴瓢现场”,总理怕是没做足功课,踩了最大的雷;也有人调侃“这哪是套近乎,这是精准戳肺管子”;还有人从外交礼仪的角度分析,哪怕是非正式场合,领导人之间的对话也该有基本的“边界感”,有些话题天生就属于“禁区”,碰都不能碰。 其实,外交场合的语言艺术,从来都是门大学问。一句话说得好,能化干戈为玉帛;说得不好,轻则尴尬收场,重则引发外交风波。还记得之前有领导人在国际会议上随口一句玩笑,因为没考虑到对方的宗教习俗,差点引发抗议;也有过因为翻译的一字之差,导致两国误会的情况。说到底,所谓“外交辞令”,本质上是对他人身份、文化和底线的尊重,不是想说什么就说什么,更不是想当然地“找共同点”。 回到这场尴尬里,马来西亚总理或许真的没有“诅咒”的意思,更多是社交中的“失察”。但恰恰是这种“无心之失”,才更让人看清:无论是普通人交往,还是领导人互动,最忌讳的就是“以己度人”。你以为的“亲近”,可能在别人眼里是“冒犯”;你觉得的“玩笑”,可能刚好戳中别人的痛处。 特朗普当时怎么圆场的,媒体没详细报道,但想来也不会太从容。毕竟,当着那么多国际媒体的面,被人当众提起自己最不愿面对的“差点坐牢”,换谁都很难保持淡定。这场小插曲,也成了东盟峰会期间最受关注的“花絮”,比正经的会议议题还让人印象深刻。 说到底,语言是沟通的桥梁,可如果不摸清桥那头的“规矩”,再想靠近,也可能一头栽进尴尬的河里。这场“套近乎”变“大型社死”的闹剧,与其说是谁的错,不如说是给所有人提了个醒:无论和谁相处,哪怕是想表达善意,也要先搞懂对方的“禁区”在哪里。不然,好心办坏事,尴尬的可就不止一方了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。