这名日军士兵,为何要来到东北抗联?

1932年3月的长白山区,残雪未消的密林深处,一支抗日游击队发现了被冰雪覆盖的日军卡车。

当游击队员撬开锈迹斑斑的车厢时,成箱的子弹在寒光中显露,压在弹药箱上的遗书字迹斑驳:

"亲爱的中国同志,请收下这十万发子弹,它们本该射向你们的胸膛——伊田助男绝笔。"

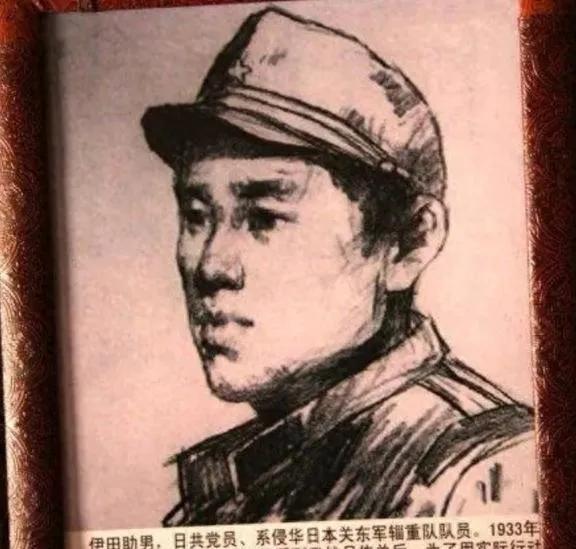

伊田助男遗书原文

并不幸福的童年这个让东北抗日联军震惊的日本军人,1910年生于北海道渔民家庭。

那时,伊田助男的父亲伊田正雄每逢渔汛时节便带着全家出海,年幼的助男常趴在船舷看浪花撞击礁石,而他的母亲总念叨:"浪头再猛也冲不碎礁石,做人心志当如磐石。"

伊田助男人生的第一个转折发生在十岁那年,那天,台风卷走了父亲的渔船,母亲抱着三个孩子在礁石上跪了三天三夜,直到潮水将父亲的木桨冲回岸边。

被军国主义荼毒的少年时期1926年考入札幌师范学校的伊田,常在宿舍诵读《论语》,将"己所不欲勿施于人"抄在课本扉页,他的志向是成为一名教师。

但,在军国主义盛行的日本,师范学校的所有学生都要受到日军的严密监控。

当时,一名日军事教官抽查伊田助男的宿舍内务,发现他私藏的中国书籍后,愤怒地撕碎了他珍藏的汉诗册页,十六岁的少年攥着碎纸片,被罚在操场跑了二十圈。

我们无法考证伊田助男究竟是何时蜕变成了一位国际主义战士,也许曾几何时,他的中国书籍里曾经告诉过他“四海之内皆兄弟也。”

1931年九一八事变爆发时,这个正在给小学生讲解陶渊明《归去来兮辞》的青年教师,突然接到征兵令,要求他立刻前往关东军服役。

关东军新兵营里,由于和众人不合的性格,以及他同情被殖民者的理念,伊田常常被关东军的其他人霸凌,砸他的同期兵对他的评价是:"帝国军人不需要读书人的软弱!"

三个月地狱训练中,他亲眼见到逃兵被绑在木桩上,任由北满的寒风将躯体冻成冰雕。1932年2月伊田助男调往间岛省(今吉林延边)守备队时,这个文弱书生已能闭着眼睛拆装三八式步枪,但他的衣袋里始终藏着半本《孟子》。

命运的转折发生在珲春郊外的寒夜。奉命清剿"土匪"的伊田小队闯进村落,火光中奔逃的朝鲜族老妇让他想起北海道的母亲。

当他身旁的士兵即将刺刀刺入孕妇腹部时,伊田的枪托突然砸晕了用刺刀挑起孕妇腹内胎儿把玩的发狂士兵。

那夜,他在哨位上望着北斗七星,怀表里夹着的全家福被月光镀上银边,妹妹出嫁前绣的樱花手帕掉落雪地,顷刻便被鲜血染红——那是他们清晨屠杀的抗日志士之血。

十万发子弹的秘密运输,始于1932年3月10日的物资清点。作为辎重队文书的伊田,在油灯下发现了军火库的漏洞:若是每月少报两箱子弹,三个月就能凑足送给抗日武装的"见面礼"。

这个胆大包天的计划需要精准计算每支队伍的弹药消耗量,更要在零下三十度的冬夜撬开三道铁锁。当他把第一批两千发子弹埋进林场橡树下时,睫毛上的冰霜遮不住眼里的火光。

1932年3月20日,伊田接到紧急调运命令。望着仓库里积攒的十万发子弹,他知道这是最后的时机。

深夜的军用卡车驾驶室里,伊田的体温在零下二十度的严寒中迅速流失,握着方向盘的双手渐渐失去知觉。当车灯照见密林深处的篝火闪光——那是抗联约定的接头信号——这个不会抽烟的日本人点燃了人生第一支香烟。

抗联游击队员王大山回忆:"那个戴眼镜的日本兵跳下车就比划着要纸笔,写完'快搬子弹'四个汉字,突然跪在地上磕了三个响头。"

伊田的遗书是用钢笔写在日军作战地图背面,字迹被融化的雪水晕染:"这些子弹本该射向中国兄弟,如今它们将成为射向军国主义的复仇之箭。请相信不是所有日本人都愿做战争野兽,樱花凋零时请为我撒一抔故土。"

当关东军发现失踪的卡车时,伊田已在白桦林中用军刀切腹(也有说法称伊田在为抗联运送物资的过程中被子弹击中)。

日军指挥官暴怒之下,将三十七名涉嫌通敌的朝鲜劳工吊死在珲春城头,却不知伊田早将真正的绝命书缝在狗皮帽夹层,由卖豆腐的老汉转交给了地下党。

这个"帝国叛徒"的故事在东北大地秘密流传。杨靖宇将军得知后,特意将部队改编时多出的一个连命名为"助男连";赵尚志带兵路过卡车遗骸时,总会对战士们说:"看这铁家伙,它驮着十万发子弹,更驮着人性压不垮的脊梁。"

现代的回声最戏剧性的回响发生在1945年8月,苏联红军缴获的关东军档案显示,特高课直到战败前仍在追查"伊田事件"的所谓同谋。

在北海道小樽市,伊田家祖屋的樱花树战后莫名枯死。1993年春,来自中国的邮包惊动了整条町内:延边朝鲜族自治州的历史学者寄来一片白桦树皮,上面拓着当年卡车残骸上的刻痕——那是伊田用刺刀刻下的和歌:"散る花のあとに残るは人の心"(樱花散尽处犹存世人心)。八十岁的妹妹捧着树皮痛哭失声,战后的五十年里,她每周都到神社擦洗兄长的灵位。

2015年9月,长春烈士纪念馆新增的展柜中,十万发子弹的铜弹壳拼成樱花图案。旁边陈列着伊田助男学生时代的作文簿,泛黄的纸页上,少年用稚嫩的笔迹写着:"真正的武士道不应是杀戮,而该是《孟子》说的'舍生取义'。"玻璃展柜映照着往来参观者的脸庞,那些在抗日神剧里看惯了脸谱化鬼子的年轻人,此刻终于触摸到历史的复杂肌理。

当樱花再次飘落松花江畔时,有位白发老者总会带着清酒来到卡车遗址。他是当年搬运子弹的游击队员之子,父亲临终前念叨着:"那个戴眼镜的日本兵,左手小指缺了半截……"

直到2001年,日本学者带来的旧军档案照片证实:伊田助男的新兵登记表上,赫然写着"左手小指冻伤截肢"。两抔泥土在江水中交融,半个多世纪前的枪声,化作了山樱花开的细响。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。