他是一代情僧,与宋教仁陈独秀都是好友,却喜欢拥着歌姬喝酒吃肉

佳人名小品,绝世已无俦。横波翻泻泪,绿黛自生愁。舞袖倾东海,纤腰惑九洲。传歌如有诉,余转杂箜篌。

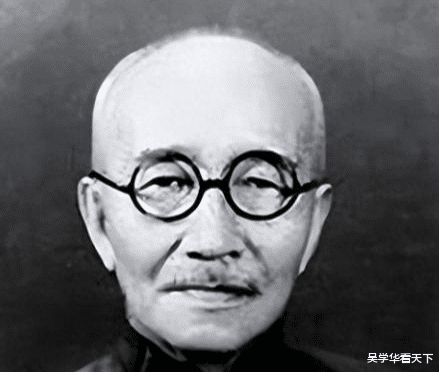

写下上面这首诗的人,是一个僧人,他叫苏曼殊,出生于日本,祖籍广东珠海市沥溪村,精通汉、日、英、梵等多种文字,能写诗会作画,而且交往非常广泛,与宋教仁、林广尘、章士钊、刘师培、章太炎、柳亚子、陈独秀等人,都是哥们。

弘一法师李叔同,就是在他的影响下,入了佛门。

准确地说,在清末民初的政治圈和文学圈,他是一个很牛的人。

鲁迅先生曾经对别人说:我的朋友中有一个古怪的人,一有了钱就喝酒用光,没有了钱就到寺里老老实实过活。

这位有钱就花个光,无钱就落庙堂的怪人,就是苏曼殊。

而且他不但喜欢吃肉,还经常出入烟花柳巷,拥着歌姬喝花酒。

1884年,他出生于横滨他的父亲苏杰生是广东珠海人,事业有成,长年在日本横滨经商,任横滨万隆茶行英资买办。但他的生母并非苏杰生的合法妻妾,而是一个日本女人河合若子——苏杰生第二房妾河合仙的妹妹。所以,苏曼殊是一个混血儿兼私生子。

在很长一段时间里,苏曼殊都以为河合仙是他的生母,自己和河合仙都是不被家族承认的一份子。即使后来五岁那年,由于苏家生女多而生男少被领回到广东老家,但家族内的长辈,还是不待见他。

远离生母,加之感受不到亲情,使他变得多愁善感,而这种性格,是他后来感情遭挫之后,变得有些神经兮兮,而且放浪形骸暴饮暴食,以至于过早地离世。

十二岁那年,他害了一场大病。家人不仅没有为他请医治病,反而被掌家的大陈氏关在柴房里等死。

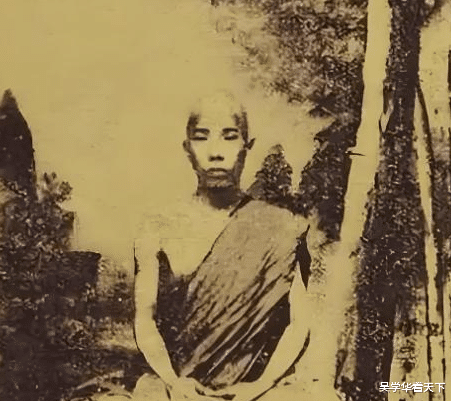

奇迹般病愈后,苏曼殊厌恶这个大家族内的争斗,选择离家出走,他跑到广东江门,进了新会慧龙寺,追随着赞初和尚一路化缘到了广州长寿寺。

至此,他认为自己是飘零于世间的浮萍,对父母亲情看得很淡薄,多年后,他父亲苏杰生病重,家里人通知他回去尽孝,他并没有回去。

由于寺院的生活很艰苦,他在长寿寺没有待多久,就因犯了荤戒被逐出庙门。

他流浪到上海,得到姑母的关爱,进入学校学习中文和英文。两年后,又在表兄林紫垣的资助下,到日本留学。

在日本,纷纷扬扬的樱花雨下,苏曼殊邂逅了一位如樱花般的日本女郎。两人一见钟情,很快便情书往返,坠入爱河。初恋的新鲜与甜蜜,使得苏曼殊开始感受到了人世间的乐趣和温暖。

只可惜好景不长,彩云易散琉璃脆,他们的恋情被本家一个叔父撞破,对二人横加指责,强烈反对。羞愤的女郎见今生二人相爱无望,悲恸之下跳海殉情而亡。

孤灯引梦记朦胧,风雨邻庵夜半钟。

我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉?

——苏曼殊《过若松町有感示仲兄》

那个徒留在世上独活的人,万念俱灰,哀莫大于心死,重新产生了皈依佛陀的念头。他中止了在日本横滨大同学校的学习,负气回到广州,决心第二次出家。

在广州白云山上菖蒲涧,有一座宋代建造的蒲涧寺。苏曼殊来到寺中,决心寂坐禅房,度其青灯古佛生涯。为了表示出家的诚意,坚定离俗的决心,他曾去博罗某寺,“闭关”苦修三月。尽管下了这样大的决心,经受了这么多的痛苦,但是他心里的缺憾依然得不到弥补,整日面容忧苦,长吁短叹。

一次,终南山草堂云游的方僧与他相遇,见他心绪不宁,便关切地问他:“你已经披剃出家,为什么还发出这么多的忧生之叹呢?”

他答道:“我是由于摆脱不了感情上的困境才出家的,现今虽然出了家,却仍然感到愁闷。”

有关苏曼殊的第二次出家,好友章士钊有诗一首:

最高名处是无名,谁解无情作有情。

飞锡暂趋蒲涧寺,诵经不避阖闾城。

为情出家,以情求道,终究不能让心上无挂碍。没过多久,他又返回了横滨,继续未完成的学业。

苏曼殊在横滨华侨所办的大同学校先后学习了四年,又往东京早稻田大学高等预科学习一年。在这将近六年的留学期间,他的生活很清苦。

后来,他的同学兼好友冯自由回忆,苏曼殊在东京上学时,由于林紫垣一个月只资助十元,入不敷出,他只得住最低劣的“下宿屋”,吃掺了石灰的米饭,晚上也不点灯,就为了节省火油钱。

在这段启蒙时期的艰难岁月中,苏曼殊开始投身革命,正如章太炎所言:“革命是补泄兼备的良药。”

日本横滨在中国民主革命中曾经起过特殊的作用。孙中山对横滨华侨的工作极为重视,曾居住在横滨,从事革命活动,达八年之久。

1903年,在横滨侨商的保送下,苏曼殊转去了振武军校,继而加入以反清为宗旨的第一个革命团体青年会后,又毅然响应孙中山的号召,报名参加反对沙俄侵占我国东北的“抗俄义勇队”,决心血洒沙场,做好了“壮士一去兮不复还”的心理准备。

无奈苏曼殊积极参加革命活动的行为,遭到了林紫垣的极力反对,并以断绝资助相威胁。

但苏曼殊宁可丢掉饭碗和中辍学业,也不肯放弃革命,结果被林紫垣强迫回国。在返程的轮船上,他伪造了一封自己的“遗书”寄给林紫垣,声言他已到黄浦滩,即将投海自杀,死生不复相见,随后转头继续投身革命。

回国后,苏曼殊没了经济来源,先任苏州吴中公学教习,后为上海《国民日报》撰稿。

期间,曾和好友陈独秀合作翻译雨果的《悲惨世界》,以《惨社会》之名发表,批判清政府统治下的“悲惨世界”和数千年来的封建观念。可惜过程不算顺遂,没有完成。临别时,苏曼殊感慨万千,给陈独秀留了一首诗:

契阔死生君莫问,行云流水一孤僧。

无端狂笑无端哭,纵有欢肠已似冰。

——苏曼殊《七绝·过若松町有感示仲兄》

孙中山和黄兴都很欣赏苏曼殊的率真性格和革命热情。孙中山曾说:“太虚近伪,曼殊率真。”

某次,苏曼殊为章士钊写了一篇杂文《呜呼广东人》,大骂那些数典忘祖、认贼作父的洋奴买办之流,讽刺广东人只知道吃喝玩乐,不知国事艰难,结果导致报刊被迫停刊。

停刊后,苏曼殊便到香港投靠兴中会负责人之一的陈少白。

1904年春,苏曼殊听说保皇党猖獗,康有为把海外募款中饱私囊,便跑去跟陈少白借枪,决心暗杀康有为……

陈少白一听,当即就极力劝阻:“你手无缚鸡之力,还敢杀人?”

再说,康有为在海外呢,要是去找康有为,还要搭上不少路费,所以最后没能成行。

后来因为和陈少白发生误会而遭到冷遇,苏曼殊感到自己不能有所作为,便选择了再次出家。

他前往广州番禺海云寺落发为僧,但为时只有数月,尚未取得正式和尚的资格。因为仍是吃不了素,受不了苦。

有一天他趁住持外出之机,偷了已故师兄博经的度牒,溜之大吉。从此以“博经”自命,并自称“曼殊和尚”,开始了四海为家的流浪生活。他以上海为中心,频繁来往于大江南北、日本和东南亚各地。

南怀瑾《中国佛教发展史略》曾这样评价他:

“行迹放浪于形骸之外,意志沉湎于情欲之间的苏曼殊,实际并非真正的出家人。他以不拘形迹的个性,在广州一个僧寺里,偶然拿到一张死去的和尚的度牒,便变名为僧。从此出入于文人名士之林,名噪一时,诚为异数。好事者又冠以大师之名,使人淄素不辨,世人就误以为僧,群举与太虚、弘一等法师相提并论,实为民国以来僧史上的畸人。虽然,曼殊亦性情中人也。”

苏曼殊的确是个性情中人。

他时而祝发托钵,身披僧衣,寄食于寺庙,时而留起长发,西装革履,出现在秦楼楚馆,过起放荡不羁的生活。

风流倜傥的苏曼殊很喜欢歌妓舞女。在《曼殊杂记》中列了一串名单,那是与他有交往的歌妓,有名有姓有住址的就有28人之多。

苏曼殊每笔花销都会细心记录,甚至几个铜板的小事也不放过。在他的一份残账中发现,酷爱读书的他,花在买书上的钱只有500多元,而同一时期在“青楼楚馆”的开支竟高达1877元。

但他对于女人只是“品”,细品,而不以“淫”为主。他评价与他交好的妓女“花雪南得气之冬,张娟娟得气之秋”,花雪南与张娟娟都是当时的歌妓。他在他的《燕子龛随笔》里记录,有一日他上舞馆去,竟只是为了和张娟娟讨论敬安和尚的诗作。

1908年,苏曼殊去日本探母的时候,在一个音乐会上认识了调筝女百助枫子。二人一见钟情,互为知己,同居一夜,却未发生任何事。

百助枫子问:“你对我心存芥蒂吗?”

苏曼殊回答:“我怕达到沸点。”

后来百助枫子主动提出订婚,苏曼殊却以僧人身份为借口拒绝了,并写下了那首著名的诗:

乌舍凌波肌似雪,亲持红叶索题诗。

还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时!

——苏曼殊《本事诗》节选

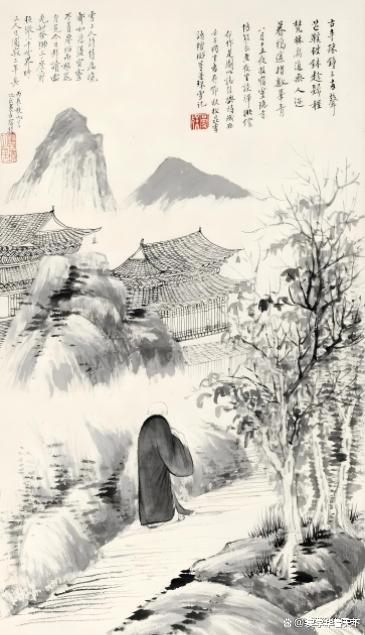

当年苏曼殊在南社人士主办的《太平洋报》连载《断鸿零雁记》,李叔同和苏曼殊两人都非常擅长美术,后来被合称为“南社二僧”。但两人的为人和画风各有特色,也十分令人感慨。

苏曼殊画山水,多取古寺闲僧或荒江孤舟,颇具一种萧瑟孤僻的意味,与他当时那种“浪漫和尚”、“怪僧”的性情极不相符。

当时南社诗人叶楚伧也想要一幅苏曼殊的画,向他提了很多次,但他都推脱说没有合适的静室和画具,迟迟不动笔。

为了得到苏曼殊的画,叶楚伧和李叔同(后来出家,成为弘一法师)商议出了一个鬼点子,这一次要好好“整”一下苏曼殊……

这一天,叶楚伧把苏曼殊领进李叔同作画的房间。苏曼殊进门一看,他爱吃的朱古力糖、牛肉等摆满了一桌,正高兴着,叶楚伧借口有事,到门外将房门反锁了,大声说:“房间里什么都有,我也给你准备了你爱吃的东西,你就安心在里面作画吧!”

没有了借口,苏曼殊只好为叶楚伧画了一幅画,这就是后来有名的《汾堤吊梦图》。

对此,叶楚伧很高兴,曾写了一首诗记录:

池上人寻午梦,画中月罨孤坟。

难得和尚谢客,坐残一个黄昏。

苏曼殊生平不肯多作画,革命先烈赵伯先和苏曼殊相识于南京陆军小学,曾请他画一幅《长城饮马图》,但是他没有画。后来黄花岗起义失败,赵伯先愤懑呕血而死。

苏曼殊十分痛惜,把自己关在房中,把画画好,叫人带去了香港,烧在赵伯先的墓前,并宣布从此以后,不再作画。以致他流传世间的画稿就更少了。

鲁迅曾这样描述:“我的朋友中有一个古怪的人,一有了钱就喝酒用光,没有了钱就到寺里老老实实过活。”这位有钱就花个光,无钱就落庙堂的怪人,就是苏曼殊。

苏曼殊身体不好,但极其贪吃,贪吃到几乎和他的才名旗鼓相当,是一个要饭不要命的“吃货”。最好吃糖,在杂记中自叙在杭州“日食酥糖三十包”。

小说名家包天笑还专门写过一首诗来调侃苏曼殊的嗜糖顽习:

松糖橘饼又玫瑰,甜蜜香酥笑口开。

想是大师心里苦,要从苦处得甘来。

苏曼殊还喜欢喝冰水,喜欢一次性喝够。章太炎在《曼殊遗书弁言》中回忆,苏曼殊在日本时,“一日饮冰五六斤,比晚不能动,人以为死,视之犹有气,明日复饮冰如故。”

还有一则与他有关的故事,可以瞧见他的确生性率真无邪,大概是这么回事:

有一天,苏曼殊走在路上,碰到他的朋友胡蕴玉。胡蕴玉冲他打招呼:“你去哪里?”苏曼殊回答:“赴友饮。”胡蕴玉接着问:“你的朋友在哪里宴请你啊?”苏曼殊说不知道,然后反问胡蕴玉:“你又干什么去?”胡蕴玉觉得有些好笑,但还是同他说:“我亦赴友饮。”“然则同行耳。”

不知道上哪赴宴的苏曼殊,最后跟着胡蕴玉到了胡蕴玉朋友的宴会上,坐下拿起筷子就吃,也不和胡蕴玉的朋友打招呼,一直埋头苦吃,吃到肚子发胀,离席而去。

等苏曼殊死后,这样的故事越编越多。准确来说,没等苏曼殊病逝,这种段子就流行了。真真假假,假假真真。

前文所提章太炎说的“饮冰”,冰是日本流行的一种解暑冰水,后来又有“吃包子”、“吃板栗”、“吃芋头饼”类似的段子。以致后来有“朋友”说他为了吃糖果,不惜把俩金牙敲下来换钱买糖,给他起了个绰号“糖僧”,说他最喜欢吃小仲马笔下的茶花女爱吃的摩尔登糖。

对于苏曼殊这样作死般的贪吃,陈独秀有自己的理解:“他眼见举世污浊,厌世的心肠很热烈,但又找不到其他出路,于是便乱吃乱喝起来,以求速死。在许多旧朋友中间,像曼殊这样清白的人,真是不可多得的了。”

1918年春,苏曼殊病卒于上海广慈医院。

据传说,住院期间医生对他的饮食严加控制,不准吃糖,可他却逃出医院,去街上大吃八宝饭、年糕、栗子和冰淇淋,致肠胃病加剧而死。死后,在他的床底下、枕头旁都翻找出不少糖纸。

苏曼殊病逝的时候,年仅三十四岁。如此一位集才、情、胆识于一身的人,竟然半僧半俗地孤独一生。

红尘俗事眼前过,临终时他只留下了一句遗言:“但念东岛老母,一切有情,都无挂碍。”徒留后世人无尽感慨。

他的好友郁达夫对苏曼殊有一段评价,大概最为中肯:

“笼统讲起来,他的译诗,比起他自作的诗好,他的诗比他的画好,他的画比他的小说好,而他的浪漫气质,由这一种浪漫气质而来的行动风度,比他的一切都要好。”所以,“苏曼殊这个名字,在中国的文学史上,早已是不朽了”。

这样的怪咖,生在晚清民初的时代,用柳亚子的话说就是,“不可无一,不可有二”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。