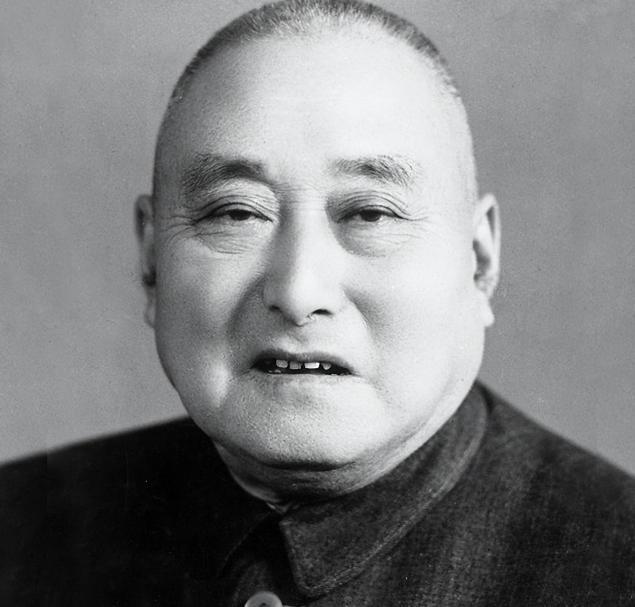

他是毛主席抵京后的第一位客人,因不愿当副总理,周恩来两次上门 “1949年3月26日清晨,主席叮嘱警卫:‘今天的客人不一般,你们要多留心。’”春寒还未褪去,香山双清别墅窗外的松枝被风吹得窸窣作响,屋里却弥漫着主人期待的热度。头一天,中央领导人刚把行李搬进这处驻地,北京城的黎明像一次久别重逢——革命即将收官,国家尚未揭幕,一切都要有人来落笔。 毛主席之所以把第一次正式会谈留给黄炎培,背后有考量:新中国要组阁,需要“老朋友”来为民主政权背书,更需要教育、工业、工商界的代表来填补政策空白。黄炎培年过七旬,声望贯通南北,他的态度直接影响一大批民族资产阶级人士的去留。用主席的话说,“他是一枚关键的压舱石”。 倒回半个世纪,1878年上海川沙镇的私塾里,一个名叫炎培的少年用自己抄写的《四书》换来学费。家里贫寒,父亲靠教书糊口,他则靠咬着笔杆子向命运讨生活。21岁中秀才、24岁成举人,看似春风得意,实则他心里清楚:科举末代的功名已无多少含金量,要想让穷孩子出头,必须搞新式教育。 在南京,他遇见了影响一生的蔡元培。蔡先生一句“造屋必先立柱,做学问同理”把黄炎培带进了职业教育的天地。两人合力推动以“做中学、学中做”为核心的课程理念,不料清朝内外交困,新学比旧学更难推。黄炎培干脆加入同盟会:先把旧制度推翻,再来谈教育。 有意思的是,他栽培的学生后来遍布政界、学界。徐特立、张闻天、华罗庚、范文澜……名单可以写满一张对开纸。毛主席在湖南第一师范读书时,最佩服的两位老师之一便是徐特立。“上课时他常提炎培先生的例子,说人要敢于走新路。”这层师生辈分的“曲线交集”,让黄炎培与毛主席隔空结缘。 1920年5月,上海教育界为美国哲学家杜威举办欢迎会。黄炎培上台讲了一组刺耳数字:一百个中学毕业生,升学不过十几人,就业寥寥,失业却有六七成。台下有个青年把数据记进笔记本——毛泽东。黄炎培并不知道,自己一句“传统教育与社会脱节”会在对方心里埋下伏笔。 抗战胜利前夕,黄炎培率同僚飞抵延安,他一开口就丢出“历史周期律”之问:“几千年王朝更替,难道没有出路?”毛主席的回答干脆:“让人民监督政府,才不至于人亡政息。”帐篷里的那盏马灯摇来晃去,把两人影子拉得很长,他们却在短短数小时里达成最大共识——制度比个人更可靠。 1947年,他因奔走于国共和谈,三次遭国民党特务埋伏。好在枪没打中,他依旧坐火车辗转各地劝和。到1949年初,他在上海收到北平解放的消息,随即回信给友人:“多年奔波,终见天光。”几周后,就收到中央邀请——进京面谈国家大计。 双清别墅的会谈持续了三小时。毛主席摆出一张简陋的手绘表:工业布局、教育改革、工商政策全写在纸上,甚至连“怎样让工厂接管顺利”都画了箭头。最后一句:“新政府需要副总理,你来领这一摊子。”黄炎培沉默,他习惯布道教学,却不习惯坐衙门。 傍晚离开香山,他在日记里写:“新政之邀,诚为殊荣,然念及年迈体衰,未敢轻许。”这份犹豫,被周恩来察觉。3月30日,周总理第一次登门。“新国家缺你一环,教育和工业要有人联络。”黄炎培仍摇头:“周公,办学皆自由身,若成官吏,心必受缚。”两人谈到深夜,结果是不欢而散。 四天后,总理再度上门,带的不是文件而是一张崭新的《共同纲领》草稿。他把纲领拍在桌上说:“不是做官,是做事。把职业教育和民营工商业这块拼图补上,人民政府才完整。”这句话像摆在课堂中央的实验仪器,黄炎培终于点头:“好,我试试。” 10月1日,开国大典的红旗铺满天安门,黄炎培站在城楼东侧,胸前佩一枚简陋工作证。晚上,他被任命为政务院副总理兼轻工业部部长。次日清晨,他拎着旧公文包走进部里,没有仪式,直接把“纺织、皮革、酿造”三行大字写在黑板,让干部们围坐讨论产能恢复。有人私下议论:“老先生脾气不小。”他却摆手:“时间紧,少寒暄。” 1950年初,《关于恢复和发展轻工业的若干意见》出台,他主导成立二百余所职业学校,短期培训三万多名技术工人,为“抗美援朝”后方工厂提供急需的纱线、罐头、药品。不得不说,这位半生办学的老人,把“上课铃声”拉进了国家车间。 1954年第一届全国人大开幕,他在人民大会堂休息室里对儿子黄子文说:“我这一辈子改了个老习惯,以前怕做官,现在怕做得不够好。”外面礼炮声隆隆,他却摸着案上一章会议材料,神情像当年在上海夜灯下备课。 1965年病逝前,黄炎培仍坚持每周到轻工业部例会,连秘书都劝他保养。“不去不踏实,几十年讲求知行合一,可不能在终点打折扣。”言毕,他端起青花瓷杯喝了口淡茶,嗓音沙哑却清亮。 香山那场春寒交叠的会晤,使一位教育家最终投身政务,也让新中国的工业、教育、工商界在襁褓时期获得一块牢靠基石。半个世纪后,档案馆里还保留着毛主席3月26日的那张访问记录,上面只有一句批注:“此君可用,大局赖之。”